관련 협의체 구성 시도 불구

개원ㆍ전공의들 반대로 제자리

PA(의사보조인력ㆍPhysician Assistant) 문제에 있어 보건당국은 7년째 ‘제도화 검토 단계’에 머물러 있다.

1990년대부터 임상 현장에서 암암리에 활용되던 PA 문제가 본격적으로 공론화하기 시작한 건 2010년대 들어서다. 보건복지부는 국회 안팎의 지적에 2011년 대한의학회에 의뢰해 PA 실태 조사를 했다. 그 해 10월 결과 발표에서 대한의학회는 일정한 교육을 받은 간호사와 응급구조사에게 ‘진료 보조사(가칭)’ 자격을 주는 방식으로 PA를 제한적으로 합법화하자는 정책 제안을 내놨다. 병원 경영진(대한병원협회)이나 대학병원 교수, 간호계 등은 큰 틀에서 찬성 입장을 보였지만, 개원의(대한의사협회)와 전공의(대한전공의협의회)들은 거세게 반대했다. ‘불법 의료 행위를 일반화 하는 셈이고, 전공의 수련 기회도 박탈된다’는 것이 이들 주장이었다. 의사의 역할 축소에 대한 불안감도 없지 않았다.

결국 복지부는 의료계의 반발을 넘지 못하고 2014년 ‘대한의사협회와 합의 없이는 PA 제도를 추진하지 않겠다’는 의ㆍ정 합의를 대한의사협회와 했다. 스스로 발목에 족쇄를 채운 셈이다.

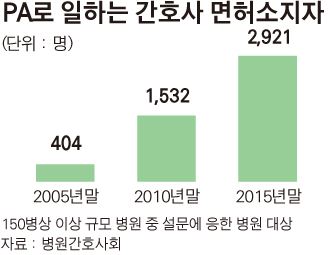

PA가 갈수록 급증세를 보이면서 복지부는 올 초부터 관련 협의체 구성을 시도 중이기는 하다. 그러나 전공의협의회 등이 ‘동참하지 않겠다’고 버티면서 아직까지 아무런 진척이 없다. 복지부가 PA 문제를 해결할 의지가 없는 것 아니냐는 지적도 나온다. 한 간호계 관계자는 “복지부는 의료계 이해 관계가 걸린 문제는 정책적으로 풀기 보다는, 꼭 정치적 타협으로 해결을 보려는 경향이 있다”고 꼬집었다.

이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0