달력을 뒤져보니 1994년 8월이다. 광복절인 월요일까지 끼워 휴일 근무를 이리저리 겨우 조정해 여름 휴가를 10일간 간 적이 있다. 당시 신문사에서 꿈꾸기 힘든 장기 휴가였으나 선배들 눈치를 거스르며 떠났다. 스위스 취리히에서 열차를 타고 알프스 중턱인 인터라켄으로 가서 지역 명물 톱니바퀴 열차를 타고 알프스 산맥의 고봉 융프라우(4,158m)에 올랐다. 한 여름인데도 산은 만년설로 가득했다. 반팔 차림으로 눈을 밟으러 바깥으로 나갔더니 시원하다 못해 오싹했다. 성급한 관광객은 이미 스키를 타고 멀찌감치 달아났다.

▦ 이 만년설이 에너지원인 줄은 몰랐다. 알프스 산맥을 끼고 있는 스위스와 오스트리아는 수력발전 비중이 높다. 만년설이 녹아 사시사철 강으로 공급되면서 수량을 풍부히 해주는 덕분이다. 스위스는 전기에너지의 54.3%를 수력발전에서 얻고, 오스트리아도 60%를 넘는다. 노르딕 산맥 아래의 노르웨이는 수력발전 의존도가 96%에 달한다. 여기에 석탄이나 천연가스 등 다른 에너지를 조금만 보태면 전력수급에 지장이 없다. 그래서 오스트리아와 스위스 등이 원전가동 중단을 선언했더라도 장기적으로 큰 문제가 발생할 이유가 없다.

▦ 북한도 수력발전 비중이 72.6%로 높은 편이다. 최근에도 수력발전소를 잇달아 건설했다. 한때 평안북도 삭주의 수풍발전소는 동양 최대라 불리기도 했다. 하지만 알프스나 노르딕 산맥 주변국과는 사정이 많이 다르다. 천연가스나 석유 등으로 발전할 처지가 못되어 늘 절대 전력이 부족하다. 구소련 지원을 받던 원전 건설은 구소련 붕괴로, 한국형 원전(경수로) 건설은 핵개발 시도 때문에 무산됐다. 반면 우리 수력발전 비중은 0.6%로 극히 미미하다. 전력 공급이라는 목적보다는 홍수나 가뭄 조절용 성격이 강하다.

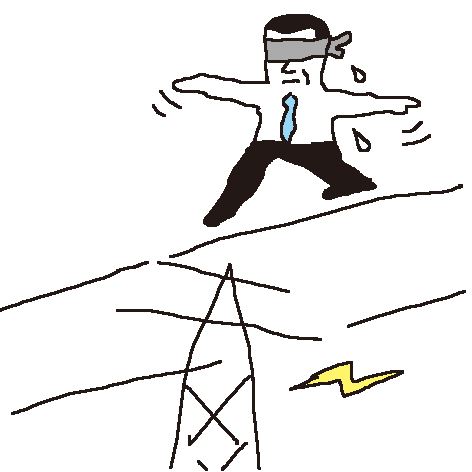

▦ 우리에게는 스위스나 노르웨이의 수력발전처럼 ‘기저(基底) 발전원’이 없다. 석탄과 원자력 비중이 70%에 이르고, 신재생에너지 비중은 미미하다. 에너지 수입의존도도 90%를 넘는다. 전력공급이 외부환경 변화에 종속되어 있으니 늘 불안하다. 정확한 에너지 수요예측에 바탕한 정교한 대책이 지속해야 그나마 견딜 수 있다. 그런데도 이전 정부에서는 에너지 수요예측을 부풀린 의구심이 일고, 지금은 탈원전을 위해 오히려 축소한다는 의혹이 나온다. 수요예측부터 오락가락하니 백년대계의 에너지 정책이 멀쩡할 리 있겠나.

조재우 논설위원 josus62@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0