“사람의 몸이란 이 세상에서 다 쓰고 가야 한다. 산다는 것은 소모하는 것이니까. 나는 내 몸과 마음을, 죽을 때까지 그림을 그려 다 써 버릴 작정이다. 남는 시간은 술을 마시고.”

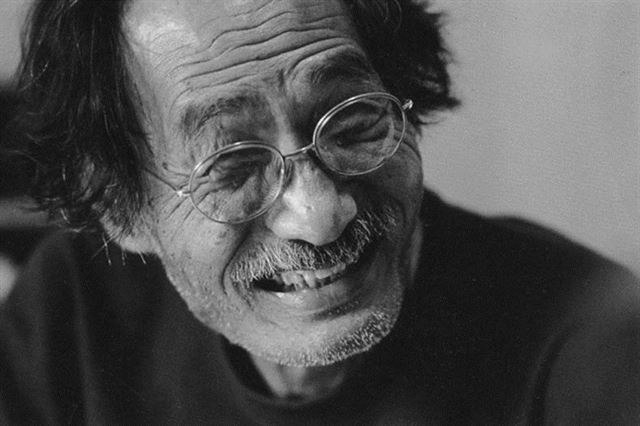

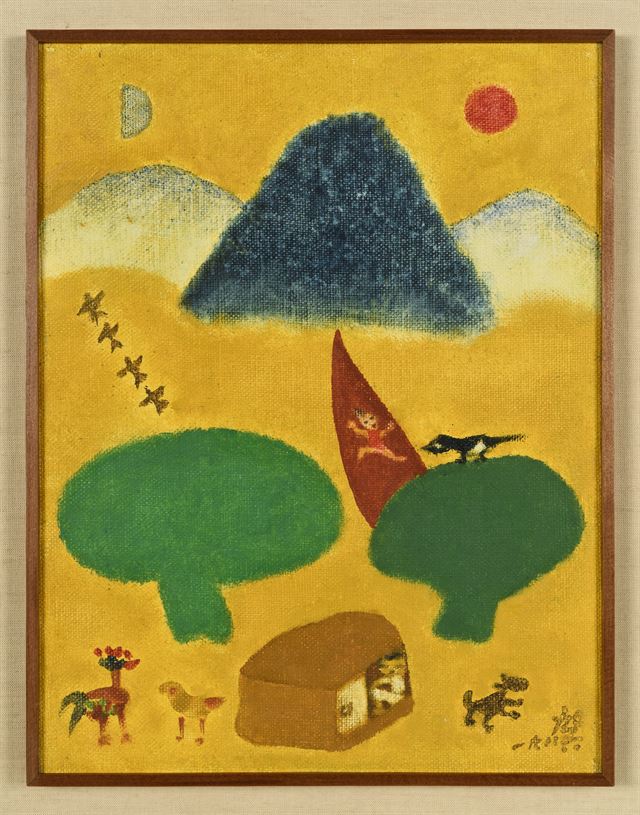

한국 근ㆍ현대미술의 거장 장욱진이 1973년 한 일간지에 쓴 글이다. ‘그림은 사투요, 술은 휴식’을 철학 삼은 이의 그림은 난해해야 마땅할 듯 하지만, 장욱진의 그림은 그렇지 않다. 더없이 따뜻하고 천진난만하다. 순진한 어린이가 그린 그림 같기도, 익살스러운 민화 같기도 하다. 까치며 참새, 닭, 개, 가족, 나무, 집, 들, 하늘이 어우러진 풍경은 허식도 권위도 없는 유토피아다. 제자 최종태는 ‘그림을 그리는 사람은 까다로운 많은 것을 겪어야 하지만, 그림 자체는 쉬워야 한다(‘장욱진, 나는 심플하다’ㆍ김영사)’는 것이 장욱진 그림을 관통하는 어법이라고 했다.

장욱진 탄생 100주년을 맞아 서울 인사동 인사아트센터에서 ‘장욱진 백년, 인사동 라인에 서다’(8월 27일까지)가 열리고 있다. 인사동은 장욱진의 ‘술 골목’이었다고 한다. 유화와 먹그림 100여점을 따라가는 동안, 굳이 ‘생각’을 하지 않아도 된다. 작은 그림들이 먼저 다가 와 넉넉하게 안아 주기 때문이다. 장욱진은 “작은 그림이 친절하고 치밀하다”며 10호(45.5×53㎝)보다 큰 그림은 그리지 않았다. 새벽 2,3시에 일어나 작은 캔버스를 방바닥에 놓고 한쪽 무릎을 세우고 쭈그려 앉아 그렸다.

“숯돌에 몸을 가는 듯 그림에 몸을 혹사한”(장녀 장경수 장욱진미술문화재단 이사) 아버지, 화가가 ‘환쟁이’로 천대받던 시절, 밥벌이에 무관심해 서울대 교수에 임용되고 6년 만에 스스로 그만 둔 남편. 그런 장욱진을 가족은 감싸 안았다. 아내 이순경(98)씨가 책방을 운영하며 생계를 책임졌고, 1남 4녀는 저마다 “아버지는 나를 제일 사랑한다”고 믿었다. 장욱진은 화목한 가족을 많이 그렸다. 그러나 그림 속 장욱진은 늘 구석에 서 있다. ‘면목 없는 가장’의 초상이다. 전시에는 장욱진이 아내를 소박하고 초연한 불상의 모습으로 그린 초상화 ‘진진묘’(이씨의 법명ㆍ1970)도 나왔다. 2014년 경매에서 6억원에 낙찰된 그림이다. 장욱진은 1990년 외출했다 쓰러져 별세했다. “새를 많이 그리더니 푸드득 새처럼 날아가고 말았다”는 이순경씨의 말처럼, 그는 자유로워졌을까.

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0