사람의 현상학

와시다 기요카즈 지음ㆍ김경원 옮김

문학동네 발행ㆍ280쪽ㆍ1만5,000원

실존주의자들은 자주 위험하다. 막 걸음마를 시작한 아이처럼 그들이 건드리는 것마다 깨지고 부서진다. 동시에 실존주의자들은 늘 흥미롭다. 깨지고 부서져야 할 게 많은 시대일수록 특히 그렇다.

일본 간사이대 문학부 교수, 오사카대 대학원 문학연구과 교수, 오사카대 총장을 역임한 철학자 와시다 기요카즈가 쓴 ‘사람의 현상학’은 실존주의적 시각으로 다시 본 21세기 현대사회의 풍경이다. “저도 사람입니다”라고 토로하는 을과 “저도 사람인지라 어쩔 수가 없었습니다”라고 해명하는 갑이 공존하는 사회에서, 사람이란 말은 다시금 모호해진다.

“우리 한 사람 한 사람을 ‘사람’으로 태어나게 하는 것은 무엇일까? 어떤 이유로 ‘사람답다’는 말을 듣게 되고, 때로 ‘사람’으로서 권리를 옹호 받고, 때로 ‘사람이 아니’라고 힐문 당하는 걸까? 그리고 결국 언제 ‘사람’으로서 사라져가는 것일까?”

저자의 관심은 타자와 최초로 조우하는 ‘얼굴’로 시작해 타자에 대한 집착, 가족이라는 장, ‘내 것’이라는 소유의식, 개인으로서 갖는 자유, 시민성, 다양성, 인간성, 최종적으로 죽음에까지 이른다. 얼굴에 대한 이야기를 가장 먼저 꺼내는 이유는, 여기에 저자의 일관된 주장이 응축돼 있기 때문이다. 그에 따르면 사람의 동일성을 이루는 근간이 된다고 생각되는 얼굴도, 이름도, 마음도 “타자로부터 받은 것”이다. 타자의 의식을 수신하는 형태, 즉 ‘타자의 타자’일 수 있다는 사실에서 ‘나’의 마음이 존재할 수 있다는 것이다.

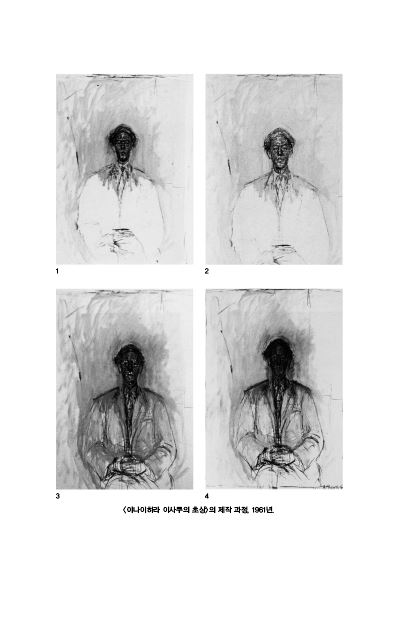

저자는 이탈리아 화가 알베트로 자코메티의 그림을 예로 든다. 평생 몇몇 인물만 반복해서 그려온 자코메티는 만년에는 사람의 정면만을 매일 되풀이해 그린 것으로 알려졌다. 검은색이나 짙은 회색으로 그려나가는 그림은 처음엔 얼굴의 형상을 띠고 있다가 차차 지워지는 수순을 밟는다. 얼굴은 결국 그려지지 못한다. 용기가 없다고 토로하는 자코메티에게 그의 모델 중 한명인 야나이하라 이사쿠가 “감히 무엇을 하겠다는 용기입니까?”라고 묻자 화가는 대답한다. “지우는 것이다. 이미 그려놓은 일체의 세부를 지울 용기, 그럴 용기가 필요하다. 그러나 세부를 지우면 아무것도 남지 않고 만다. 그것이 두렵다. 제기랄!” 야나이하라에 따르면 자코메티는 그렇게 말한 뒤 분해하며 발을 동동 굴렀다고 한다.

화가의 분노는 저자에 이르러 슬픔이 된다. 쳐다봐주길 바라는 마음과 쳐다보지 말라는 마음을 동시에 가진 채 사는 것은 실패가 예정된 게임에 임하는 것과 같다. “얼굴은 다른 얼굴과 접촉하는 가운데 ‘누군가의 얼굴’이 된다. 이 접촉, 다시 말해 ‘쳐다봐달라는 부름’에서 비켜난 얼굴은 넋이 나갈 수 밖에 없다. 그때 얼굴은 얼빠진 채 사람이 없는, 무인의 공간에 내던져진다. 타자의 얼굴이 다가오고, 또는 얼굴로서 타자가 다가오는 것이 내 얼굴을 가능하게 한다.”

자코메티처럼 ‘얼굴 지우기’로 생을 흘려 보내는 게 가능한 사람도 있겠지만 보통의 사람들은 그럴 수 없다. 물론 저자도 안다. 가족이라는 주제에 이르러 그는 사람이 타자와 처음으로 조우하는 가족이라는 구조가 해체되는 현상에 주목한다. 과거 마을이라는 이름의 공동체 안에서 모든 어른이 모든 아이들의 이름을 알던 때, 모든 아이가 모든 어른의 행동과 의견을 모방하던 때. 저자는 동네 어른들이 남의 집 아이가 놀고 싸우는 모습을 곁눈질하는 것을 “보지 않은 체 하며 보는” 것이라 표현하며, 일찍이 타자와 이룰 수 있는 바람직한 조우로 꼽는다. 양육의 부담이 온 동네 구성원에서 단 한 명의 가족, 주로 엄마에게 지워진 지금, 아이들은 다양한 타인과 부대낄 기회를 잃고 “준비운동도 없이 물에 뛰어드는 것처럼” 사회로 진입한다는 것이다.

실존주의나 현상학이 흥미로울 순 있지만 더 이상 새롭지는 않다. 21세기란 배경이 더해지면 애기가 약간 달라지지만, 정작 이 책을 새롭게 하는 결정적 이유는 문학적 요소다. 노학자의 미로 같은 문장이 존재의 사막 위에 조용히 길을 낸다.

황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0