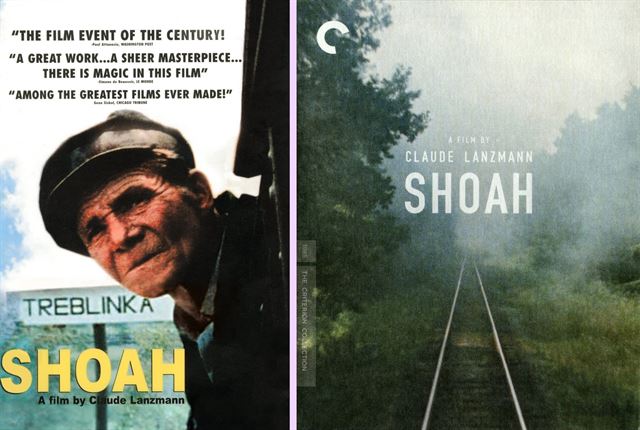

나치의 유대인 학살을 다룬, 1985년 클로드 란츠만 감독의 프랑스 영화 ‘쇼아’. 여기엔 찬사가 줄줄이 따라 붙습니다. 9시간을 넘기는 상영시간을 통해 역사적 참상을 재현한다는 것의 의미가 무엇인지 되묻게 한다던가, ‘번제(燔祭)’라는 뜻인 홀로코스트라는 용어 대신 절멸을 의미하는 쇼아라는 표현을 쓰는 게 정치적으로 올바르다던가 등등. 하지만 ‘유대인, 불쾌한 진실’(도서출판 훗 발행)을 쓴 슐로모 산드 텔아비브대 교수는 ‘쇼아’가 영 못마땅합니다.

우선 이 영화는 이스라엘의 비밀 자금지원으로 탄생했습니다. 또 9시간 넘는 상영시간은 지나치게 깁니다. 시간을 늘린다고 재현 가능성이 갑자기 불어나는 건 아닙니다. 동시에 이 영화는 가해자로 나치보다는 폴란드 농부들을 부각시키는 느낌이 강합니다. 또 프랑스 영화인데 프랑스의 나치 호응 문제는 다루지 않습니다. 산드 교수가 보기에 ‘쇼아’는 홀로코스트라는 비극이 “반유대적이고 칙칙한 저 멀리 동부의 절망스럽고 무식한 가톨릭 농부들” 때문에 일어났다고 말하는 듯한, 그래서 문명적인 서유럽 사람과는 무관하다는 뉘앙스를 피우는, 몹시 불쾌한 영화일 뿐입니다.

더 불쾌한 것은 ‘쇼아’ 같은 영화가 나치의 피해자로서 유대인만 강조한다는 점입니다. 나치는 유대인 외에도 집시, 레지스탕스, 여호와의 증인, 폴란드 지식인, 소련 정치위원, 동성애자 등 숱한 이들을 죽였습니다. 홀로코스트 연구의 최고 권위자 라울 힐베르크에 따르면 유대인 500만명, 비유대인 500만명이 학살됐습니다. ‘쇼아’는 비유대인 500만명의 죽음을 외면하는 작품입니다.

그렇습니다. 산드 교수는 ‘수난의 민족사와 민족 정체성 창조’라는 관점에서 ‘히브리성(Hevrewity)’을 강하게 비판합니다. 물론 최종 과녁은 이스라엘 시오니즘입니다. ‘수천년 디아스포라에도 민족적 정체성을 강고하게 유지한 유대인’이라는 신화를 부숩니다.

히브리성은 20세기의 발명품입니다. 알려졌다시피, 이스라엘의 주류는 가장 낙후된, 유대인 그룹에서도 ‘오리엔탈’ 취급받던 동유럽 지역 유대인들입니다. 문명화된, 이미 다른 사회에 동화된 유대인들은 시오니즘이 가능하다고도, 바람직하다고도 생각하지 않았기 때문입니다.

동유럽 출신 유대인들은 히브리어를 ‘부활’이라는 이름으로 ‘발명’해내는 등 강압적 민족주의를 강행합니다. 이에 반발한 수많은 유대 젊은이들이 유대교를 버리고 좌파 무신론자로 변신하는데도 그렇게 했습니다. 이유는 단 하나, “팔레스타인의 식민화를 정당화하기 위해서는 성서에 호소해야 했기 때문”입니다. 이렇게 만들어진 민족주의 신화는 의무교육과 군대를 통해 이스라엘 구석구석 침투합니다.

책을 읽어나가는 동안 우리의 뒷목도 뻐근해짐은 어쩔 수 없습니다. 누군가 우리에게 ‘반만년 수난극복의 민족사’ 타령 좀 그만하라고 한다면, 우리는 불쾌할까요, 유쾌할까요.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0