與 100대 과제의 한계 인식

대통령 정치 부담 덜기 위해

추대표가 증세 먼저 꺼내

실제 세수 효과 크지 않아

5년간 178조 충당 어려울 듯

文정부 지지율 하락 부담도

추미애 더불어민주당 대표가 20일 소득ㆍ법인세율 인상을 건의하고 문재인 대통령이 이를 검토하기로 하면서 정부의 복지 재원 마련을 위한 증세 작업에 시동이 걸렸다. 그러나 소득ㆍ법인세율을 동시에 올리자는 여당의 제안을 정부가 곧바로 받아들이기는 쉽지 않을 것으로 보인다. 대기업ㆍ부자 증세를 하더라도 5년간 178조원에 이르는 재원을 모두 충당할 만큼 큰 세수 증가 효과를 거두기도 어려워 보인다.

증세 제안이 나온 배경

여당은 이날 청와대에서 열린 국가재정전략회의에서 정부에 증세 필요성을 요청했다. 추 대표가 상당히 민감한 사안인 증세 문제를 먼저 꺼낸 것은 대선 후보 시절부터 지금까지 증세를 직접 언급한 적 없는 문 대통령의 정치적 부담을 덜어주기 위한 모양새로 해석된다. 증세안이 정부발로 나왔다면, 곧바로 공약 파기나 말바꾸기 논란으로 번질 수 있기 때문이다.

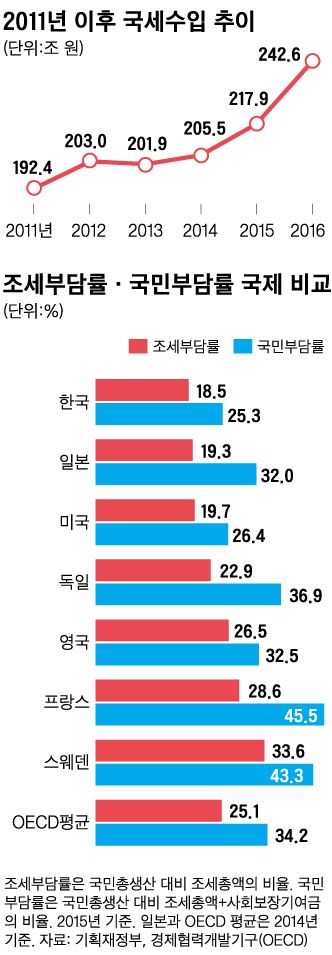

여권이 전날 100대 국정과제 발표 때 입에 올리지 않았던 증세 문제를 본격 거론한 것은 증세 없이는 국민 앞에서 장담한 100가지 약속을 지키기가 사실상 불가능하다는 한계를 인식했기 때문으로 풀이된다. 김진표 국정기획자문위원장도 이날 한 라디오 인터뷰에서 “참여정부 때 21%였던 조세부담률이 현재는 18% 수준”이라며 “나라가 제 기능을 하고 경제ㆍ사회에서 부족한 부분을 잡기 위해 단계적으로 조세 부담을 올려가는 조치는 반드시 필요하다”고 증세 의지를 분명히 했다.

전문가들 역시 정책 재원을 초과세수로 충당한다는 천수답(天水畓)식 대책을 낼 게 아니라 좀 더 솔직하게 국민에게 이해를 구하고 증세의 불가피성을 설득할 필요가 있다고 조언하고 있다. 박정수 이화여대 교수는 “경기는 기본적으로 사이클을 타기 마련인데 언제까지나 자연 세수증가에 기댈 수는 없다”며 “정부가 지출의 정당성을 설명하고 증세의 필요성에 대해 이해를 구하는 것이 옳다”고 말했다.

정부, 매우 조심스런 접근 예상

그러나 정부가 실제로 여당의 제안을 당장 세율 인상으로 이어가기는 쉽지 않은 상황이다. 그 동안 재정 당국은 최근 증가세를 보이고 있는 세수를 최대한 이용해 보고, 그래도 부족하면 증세 등 특단의 대책을 강구하겠다는 입장을 지켜 왔다. 한 경제부처 관계자는 “세수 상황이 좋기 때문에 정부 노력으로 재원을 충당하는 노력을 먼저 할 것”이라며 “최선을 다해 보고 안 되면 그 다음 방안(증세)을 고려할 것”이라고 말했다.

급격한 증세가 정부의 국정동력을 약화시킨다는 현실적 문제도 있다. 여소야대 상황에서 정부로선 집권 초반기의 높은 지지율을 동력으로 삼을 수 밖에 없는데, 이런 때 지지율을 깎아 먹을 게 뻔한 증세 추진은 좋을 게 없다.

결국 정부는 증세로 거둘 수 있는 세수증가와 증세 때문에 잃게 되는 지지율이 얼마가 될 지를 저울질하면서 이 문제에 접근할 것으로 보인다.

정부가 손을 댄다면 먼저 소득세를 올리게 될 것이 확실시된다. 문 대통령은 지난 3월 민주당 경선과 4월 대선 본선 경선에서 “고소득자 소득세를 높이고 그 다음 고액상속 과세, 자본소득 과세, 법인세 실효세율 인상, 법인세 명목세율 인상으로 나아가야 한다”고 밝힌 바 있다. 소득세를 올린 후에도 재원이 부족하면 법인세율을 인상하게 될 가능성이 높다.

문제는 두 세목 세율을 모두 올린다 해도 재원 마련이 충분하지 않을 수 있다는 데에 있다. 일단 추 대표 제안대로 이익 2,000억원 초과 대기업에 25%의 세율을 적용하면 연간 2조9,300억원의 세수가 는다. 연소득 5억원 초과 급여소득자에 소득세 최고세율을 42%로 올리는 방안과 관련해서는 정확한 세수 증가폭이 추산되지 않고 있다. 다만 지난해 세법 개정 당시 38%를 40%로 올릴 경우 세수 효과는 6,000억원 수준이었다. 5억원 초과 소득자가 별로 없어 세수 효과는 그리 크지 않을 것으로 보인다. 결국 두 세수 효과를 다 합쳐도 정부가 세입확충을 통해 더 걷겠다고 했던 16조5,000억원(연간)에는 턱없이 모자란다.

세종=이영창 기자 anti092@hankookilbo.com

세종=박준석 기자 pjs@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0