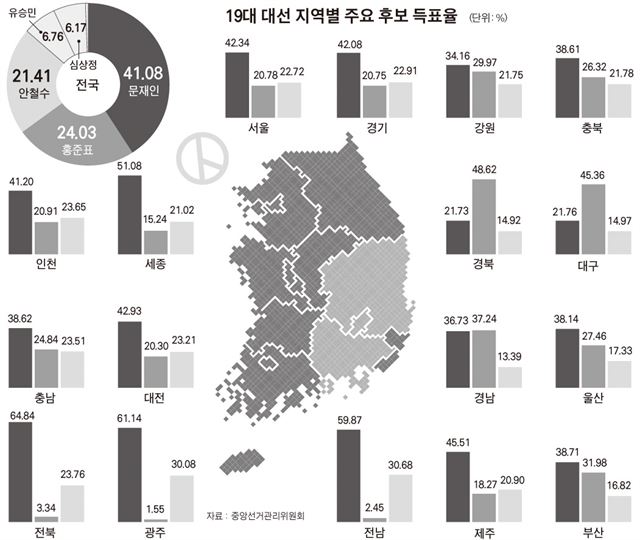

19대 대선의 주요 특징 중 하나는 영ㆍ호남에서 줄곧 나타나던 ‘몰표’ 현상이 표나게 약화했다는 사실이다. 특히 전통적으로 보수 정당 후보에 표를 몰아주곤 하던 영남 유권자가 이번에는 진보ㆍ중도 성향 후보들에게도 상당한 지지를 보냈다. 대선 때마다 어김 없이 여야를 넘나들며 승자를 맞혀 온 충청 여론은 이번에도 문재인 대통령을 고른 것으로 나타났다.

10일 완료된 권역별 대선 개표 결과에 따르면 18대 대선과 가장 크게 달라진 양상을 보인 지역은 영남이다. 2012년 대선 당시 영남은 새누리당 후보로 나온 박근혜 전 대통령에게 무더기 표를 안겨줬다. 특히 ‘보수 심장’으로 불리는 대구(80.14%)와 경북(80.82%)에선 5명 중 4명이 박 전 대통령을 찍었고, 부산(59.82%)ㆍ울산(59.78%)ㆍ경남(63.12%)에서도 60% 안팎이 지지했다. 그러나 이번 대선에선 보수 진영 대표 선수로 나선 홍준표 자유한국당 후보는 영남 어느 곳에서도 과반 득표를 이뤄내지 못했다. 텃밭인 경북(48.62%), 대구(45.36%)에서 겨우 절반 가까운 표를 얻었을 뿐이다. 또 출마 직전까지 지사를 지낸 경남에선 37.24%로 문 대통령(36.73%)에 불과 0.51%포인트 앞서 체면을 구겼고, 부산과 울산에서는 1위 자리도 지켜내지 못했다.

호남 역시 지난 대선에 비해 쏠림이 한층 누그러졌다. 문 대통령이 광주에서 61.14%, 전북에서 64.84%, 전남에서 59.87%를 각각 득표해 18대 대선(광주 91.97%, 전북 86.25%, 전남 89.28%) 때보다 득표율이 떨어졌다. ‘될 사람을 밀어주자’는 호남 특유의 전략적 투표 성향에 주저앉긴 했지만 광주 30.08%, 전북 23.76%, 전남 30.68%를 각각 얻은 안철수 국민의당 후보가 이곳 야권 표를 나눠 가진 결과다.

영ㆍ호남 지역주의 붕괴에는 중도 성향인 안 후보가 큰 역할을 했다. 영남에서는 15% 안팎의 표를, 호남에선 30%에 육박하는 표를 각각 잠식했다. 또 대구ㆍ경북(TK)의 경우 박 전 대통령 탄핵에 동참했다는 ‘배신자’ 낙인 탓에 이 지역에 연고를 두고도 여론조사에서 부진을 면치 못했던 유승민 바른정당 후보가 실제 투표에선 상당한 표를 확보했다. 홍형식 한길리서치 소장은 “유 후보가 박정희 전 대통령 집권 시절부터 이어져 온 이 지역의 전통적 지지 특성에 문제를 제기, 각성의 단초를 마련했던 것이 영남권 표 분산에 큰 기여를 했다”고 말했다. 그는 이어 “호남의 ‘비문(非文) 정서’를 감안할 때 안 후보가 더 많은 표를 가져갈 수 있었지만 박지원 대표 등 개혁과 어울리지 않는 호남인사를 전면에 부각한 전략이 되레 악수가 됐다”고 풀이했다.

14대 대선 이후 25년간 유지돼 온 ‘충청은 승리의 바로미터’라는 공식도 유지됐다. 개표 결과 충북 득표율은 문 대통령 38.61%, 홍 후보 26.32%, 안 후보 21.78%, 충남은 문 대통령 38.62%, 홍 후보 24.84%, 안 후보 23.51%로 각각 집계됐다. 문 대통령 41.08%, 홍 후보 24.03%, 안 후보 21.41%인 전국 득표율과 유사한 수치다. 지리적으로나 인구 구성비율로나 충청권이 전국 유권자 평균에 가까운 데다 고령화에 따른 이 지역의 세대 편향을 수도권에서 내려온 중도 성향 유권자들이 완화하고 있고, 충청 출신 대선 후보가 이번에 나오지 않은 덕에 지역성이 배제된 점 등이 맞물린 결과라는 게 전문가들 분석이다. 권경성 기자 ficciones@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0