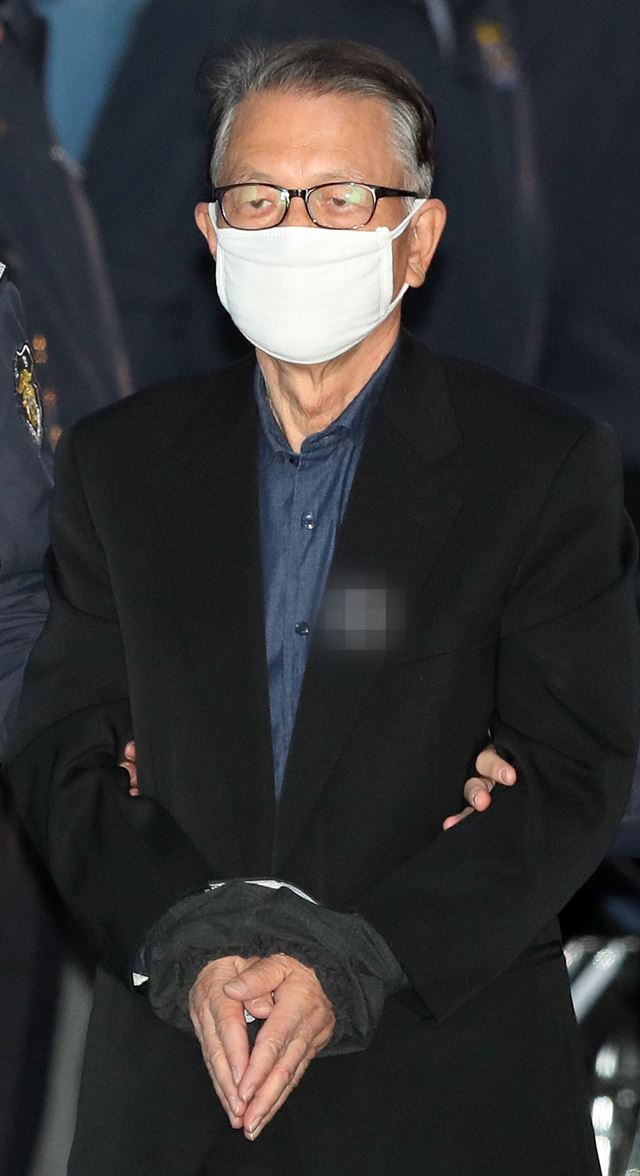

이른바 블랙리스트(문화ㆍ예술계 지원 배제 명단)를 작성하도록 지시한 김기춘 전 청와대 비서실장 측이 법정에서 ‘색깔론’을 펼치려다가 재판부의 제지를 받았다.

12일 서울중앙지법 형사합의30부(부장 황병헌) 심리로 열린 직권남용 혐의 재판에서 김 전 실장 측은 블랙리스트 작성이 정당한 행위였다는 주장을 펴기 위해 ‘국가 안보’와 ‘종북론’을 꺼내 들었다. 김 전 실장 측은 증인으로 출석한 오모 문화체육관광부 서기관에게 “예술의 자유는 절대적인 게 아니라 안보와 공공복리를 위해 제한할 수 있다는 걸 알고 있냐”, “’모든 사람을 껴안아야 하지만 종북은 안 된다’는 유진룡 전 문체부 장관 발언에 동의하냐”고 공격적으로 물었다. 오 서기관은 청와대 지시에 따라 블랙리스트를 작성하고 집행한 실무자다. 재판부는 “사실 관계만 물어보라”고 제지했다.

그러나 김 전 실장 측은 “제주해군기지 설치 반대 시위, 촛불시위 등 불법집회 가담자와 국가보안법 폐지를 주장한 정치 행위를 한 사람들이 명단에 많이 포함 돼 있다는 사실을 아냐”고 재차 물으며 “블랙리스트 사업이 친북, 종북 등 국가안보에 위해를 가하는 단체에 국가 보조금이 지원돼선 안 된다는 국정기조에 따른 것”이라고 강변했다. 천안함 침몰 의혹을 둘러싼 논란을 담은 다큐멘터리 영화 ‘천안함’은 북한의 공격이 없었다는 인식을 줄 수 있는 영화라 지원배제가 정당했다는 주장도 펼쳤다.

반면 오 서기관은 고통스러웠던 심경을 털어놨다. 그는 “BH(청와대) 지시사항이 강력해 거부할 수 없었다. 사무관 선에서 저항할 생각을 못했다”며 “예술계에서 오랫동안 공무원으로 근무하면서 (경제적으로 어려운) 그쪽 사정을 잘 안다. 이런 사정을 여러 차례 국장, 과장에게 전달했다”고 설명했다.

김민정 기자 fact@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0