저성장ㆍ저물가ㆍ원화 약세 탓

올해도 3만弗 진입 어려울 듯

지난해 우리나라의 1인당 국민총소득(GNI)이 또 다시 2만달러대에 머물렀다. 이에 따라 우리나라는 선진국 기준인 1인당 3만달러 벽을 넘는 데 10년째 실패했다. 이는 2%대 저성장에 갇힌데다 원화가치마저 하락했기 때문으로 풀이된다. 우리 경제가 계속 선진국 문턱을 넘지 못하면서 사실상 ‘중진국 함정’에 빠진 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.

28일 한국은행이 발표한 ‘2015년 국민계정(확정) 및 2016년 국민계정(잠정)’에 따르면 지난해 1인당 GNI는 2만7,561달러로 전년(2만7,171달러)보다 1.4% 늘어나는 데 그쳤다. 이날 함께 발표된 지난해 실질 국내총생산(GDP)는 속보치보다 0.1%포인트 오른 2.8%였다.

한 나라의 국민이 일정기간 벌어들인 총소득을 인구 수로 나눈 1인당 GNI는 3만달러를 넘으면 보통 선진국으로 분류돼왔다. 세계은행(WB)에 따르면 2015년 기준 1인당 GNI가 3만달러를 넘는 곳은 미국, 영국, 일본 등 총 43곳이다. 한국은 46위다.

우리나라 1인당 GNI가 처음으로 2만달러대에 진입한 것은 2006년(2만823달러)이다. 이후 글로벌 금융위기 직후인 2009년(1만8,302달러)을 제외하면 상승세가 이어졌다. 2014년에는 2만8,000달러에 육박했다. 그러나 이후 다시 2만7,000대로 주저 앉았다.

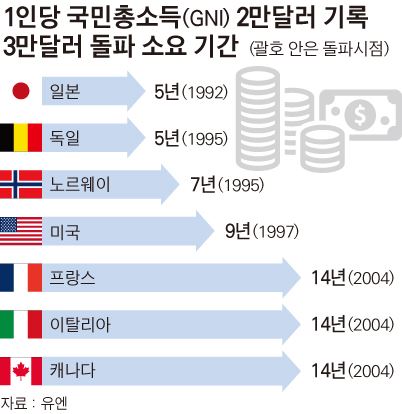

다른 주요국과 비교해보면 2만달러 진입 후 3만달러를 돌파하는 데 걸리는 속도도 더뎌지고 있다. 미국은 1988년 2만달러대에 올라선 지 9년만인 97년 3만달러를 돌파했다. 일본(87→92년)과 독일(90→95년)은 5년이 걸렸다. 현재 1인당 GNI가 가장 높은 노르웨이는 2만달러를 넘어선 지 7년만인 95년에 3만달러 국가에 진입했다.

1인당 GNI가 3만달러 벽을 넘지 못하는 것은 저성장ㆍ저물가 국면이 장기화하고 있기 때문이다. 지난해 경제성장률이 2.8%로 2년 연속 2%대에 머무른데다 지난해 실질 GNI도 4% 증가에 그쳐 2015년 증가율(6.5%)보다 떨어졌다. 소비자물가 상승률도 1%에 그쳤다. 국민소득이 증가하려면 물가상승률을 포함한 경상성장률이 올라야 한다.

여기에 원화약세에 따른 환율 영향도 컸다. 지난해 평균 원ㆍ달러 환율은 달러당 1,160.4원으로 전년 보다 2.9%(28.9원) 올랐다. 원화기준으로 따지면 지난해 1인당 GNI는 전년 대비 4% 늘어났지만 원화가치가 떨어지면서 달러 환산 국민소득은 줄어든 것이다. 한은 관계자는 “과거 주요국 상황을 보면 경제상황이 좋고, 자국통화가 강세일 때 3만달러를 돌파하는 경우가 많았다”며 “그러나 글로벌 금융위기 이후 성장률이 낮아지고 있고, 미국 금리인상 등으로 상대적으로 원화가치가 하락하면서 3만달러 진입에 시간이 오래 걸리고 있다”고 설명했다.

우리 경제가 저성장을 이어갈 것으로 우려되면서 올해도 3만달러 진입은 기대하기 어려워 보인다. 세금과 건강보험료 등을 제외하고 소비와 저축 등에 자유롭게 쓸 수 있는 소득 규모를 의미하는 국민총처분가능소득(GNDI)은 지난해 1,632조6,000억원으로 전년 대비 4.5% 증가했다. 하지만 지난해 최종소비지출 증가율은 4.1%에 그쳐 소득 증가를 따라가지 못했다. 이는 소득이 늘어도 경기 불확실성 등으로 가계는 지갑을 닫고 기업은 투자를 주저한다는 얘기다. 반면 총 저축률은 35.8%로 1999년(35.9%) 이후 17년만에 최고치를 기록했다. ‘장롱 경제’현상만 더 뚜렷해지고 있는 셈이다. 신민영 LG경제연구원 경제연구부문장은 “지금과 같은 저성장ㆍ저물가 기조가 계속된다면 국민소득 3만달러 돌파는 당분간 힘들 것”이라고 전망했다.

성태윤 연세대 경제학과 교수는 “차기 행정부가 총체적인 경제성장 정책을 통해 가계소득을 증대할 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 말했다. 강지원기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0