6ㆍ25 전쟁 이래 한반도에서 전쟁 재발 위험이 가장 높아진 시기는 1994년 6월이었을 것이다. 앞서 북한은 핵 개발 추진에 대한 국제사회의 중단 압력이 고조되자 93년 3월 아예 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴를 선언하고, 이어 핵실험과 함께 ‘노동 1호’ 발사를 강행했다. 그러자 빌 클린턴 미 행정부는 영변 핵 시설에 대한 ‘외과수술 식 선제타격’을 골자로 한 ‘오시라크(Osirak) 옵션’을 비밀리에 추진했다. 81년 이스라엘이 핵 개발 의혹을 샀던 이라크의 오시라크 원전시설을 폭격해 괴멸시킨 전례에 따른 것이다.

▦ 94년 6월15일 백악관에서는 클린턴 대통령이 참석한 가운데 세 가지 시나리오까지 검토됐다. 플루토늄 재처리 시설만 정밀 타격하는 방안, 영변의 모든 핵시설을 다 폭격하는 방안, 전면전에 대비해 아예 북한의 주요 군사시설까지 타격하는 방안 등이 보고됐다. 주한 미군 증원 및 한국 거주 미국인 소개 계획까지 실행되기 직전이었다. 2004년 나온 회고록에 따르면 클린턴 대통령은 선제타격으로 남북 양측에 100만 명이 희생할 것이라는 분석에도 불구하고 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 순간까지 갔다.

▦ 전쟁의 초시계를 멈춘 건 3일 전 개인자격으로 평양을 방문한 지미 카터 전 대통령이었다. 로버트 갈루치 전 북핵특사는 “(15일 백악관 회의 도중) 평양에 가 있던 카터 전 대통령이 전화를 걸어왔다. 방문이 열려 있었기 때문에 벨소리를 들을 수 있었다”고 회고했다. 카터와 김일성이 북한이 핵 프로그램을 동결하는 대신 국제사회가 경수로 원전을 지원하는 방안에 합의했다는 소식이었다. 나중에 북핵 제네바 합의로 이어지는 카터 합의가 극적으로 영변 선제타격론에 제동을 건 것이다.

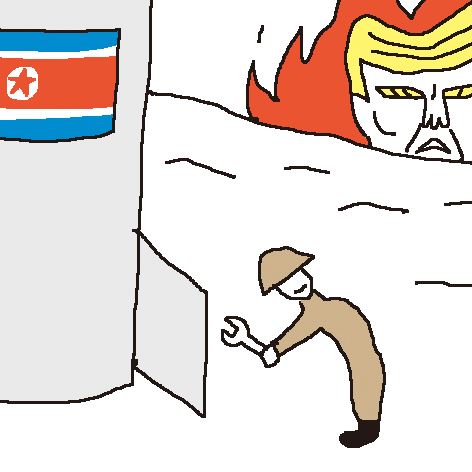

▦ 그로부터 20여 년이 지난 요즘, 트럼프 행정부 출범 이후 다시 고개를 들고 있는 미국 쪽의 대북 선제공격론이 영 불안하다. 미국 정부 외곽에선 선제공격론을 노골적으로 거론하고, 신임 국방장관은 “모든 국력을 동원할 준비가 돼있다”는 선까지 나아갔다. 북한이 12일 또 다시 탄도미사일을 발사하자 정상회담 중이던 트럼프 대통령과 아베 일본 총리는 긴급 기자회견까지 하는 등 ‘비상한 관심’을 나타냈다. 북한의 망동에 트럼프 행정부가 선제공격론을 재가동하지 않도록, 비상한 외교적 대응이 절실하다.

장인철 논설위원

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0