금융권 고객 응대 직원 보호

법안 시행 6개월 넘었지만

100명 5명만 “도움 받았다”

회사 측 제도 소극적 운영에

직원들도 “고과 반영될라” 주저

중소 증권사의 콜센터에서 일하는 최모(39)씨는 최근 20대 고객에게서 다짜고짜 욕을 들었다. 공모주 청약 절차에 대해 문의하던 이 고객은 설명하는 최씨의 말을 끊은 뒤 “싸가지 없이 왜 이렇게 말이 빠르냐”며 다짜고짜 반말로 욕을 퍼부었다. 최씨는 “해당 고객은 다른 콜센터 직원들에게도 전화를 건 뒤 트집을 잡았다”며 “비슷한 일이 부지기수지만 딱히 해결 방안도 없어 동료 직원들과 한탄만 할 뿐”이라고 했다.

서울 은평구 한 시중은행 지점은 지난해 11월 갑자기 난장판이 됐다. 지점이 옮긴 것을 모르고 이전 지점이 있던 곳을 다녀온 50대 여성 고객이 “왜 말도 없이 이사했느냐”고 고함을 치며 캐리어에 준비해온 멸치를 매장 바닥에 뿌렸기 때문이다. 이 지점에 근무하는 은행원 박모(28)씨는 “하루에 한번 꼴로 폭언하는 고객이 있을 정도”라며 “스트레스가 극심해 회사를 그만둘까 생각하는 날도 많다”고 하소연했다.

악성 고객들을 직접 상대하는 일이 잦은 금융권 감정노동자(고객 응대 직원)들을 보호하겠다며 법안이 마련된 지 6개월. 하지만 법안은 껍데기일 뿐, 현장의 근로자들은 여전히 악성 고객들의 횡포에서 헤어나지 못하고 있다.

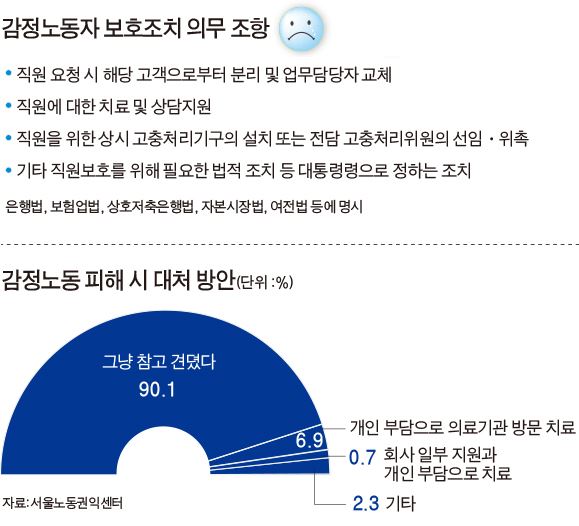

2일 고용노동부와 금융권에 따르면 지난해 6월30일부터 은행법ㆍ보험업법 등 5개 금융관련법에 감정노동자를 보호하기 위한 의무조항이 신설돼 시행되고 있다. 은행ㆍ보험사ㆍ증권사ㆍ카드사 등의 창구나 콜센터에서 고객을 대면하는 직원들이 요청할 경우 회사측은 고객으로부터 격리 조치, 직원에 대한 치료 및 상담지원 등에 나서야 하고, 상시고충처리기구를 마련해야 한다는 것이 주된 내용이다. 이를 어긴 회사에는 1,000만원 이하 과태료가 부과된다.

법 시행 6개월이 넘었지만 현장에서는 이 법 조항의 존재를 아는 이조차 드물다. 서울노동권익센터가 지난해 10~12월 은행ㆍ증권사ㆍ보험사 등 금융업계에서 고객 대면 업무를 맡고 있는 근로자 689명을 대상으로 조사한 결과 감정노동보호조항을 알고 있다는 응답자는 6명 중 1명 꼴(17.2%)에 불과했다. 의무조항을 실제 이용해본 근로자는 4.9%에 그쳤다.

여기엔 의도적으로 법을 뭉개는 금융사의 책임이 크다. A금융사 관계자는 “법안 시행 후 특별히 만들어진 프로그램은 없다”고 말했고, B금융사 관계자는 “고충처리기구를 신설했지만 지난 6개월간 이용자는 아직 없다”고 전했다. 회사측이 관심이 없는 상황에서 직원들이 적극적인 지원을 요청하는 건 언감생심이다. 전국사무금융노조 관계자는 “대다수 직원들은 자칫 인사평가에 반영될 수 있다는 불안감이 커 선뜻 이용하지 못한다”며 “특히 대부분 하청업체인 콜센터 등 비정규직 직원들은 제도의 사각지대에 놓여있다”고 설명했다. 금융감독당국도 의지가 없긴 마찬가지다. 금융감독원 관계자는 “보호 체계를 갖췄는지 여부는 점검하고 있지만 실제 운영 현황까지 파악하기는 힘들다”고 설명했다.

전문가들은 보다 강력한 점검 시스템이 필요하다고 주장한다. 이승욱 이화여대 법학전문대학원 교수는 “직원들의 이용이 소극적인 상황에서 제도 위반 시 과태료 처벌 등만으로는 제대로 운영되기 어렵다”며 “금융뿐만 아니라 다른 서비스업에도 적용되도록 법을 확대하고 정부에서 직접 근로기준감독 권한을 갖고 관리할 필요가 있다”고 지적했다.

정준호 기자 junhoj@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0