이재용ㆍ최경희 영장 기각 판사

인신공격 난무에 법원 자제 부탁

구속사유 근거 불분명 심적 부담

논란 큰 사건 땐 여론 압박까지

중앙지법 영장판사는 출세 코스

살인적 업무… 기록물에 파묻혀 살아

주요 피의자 심사 자정 넘기 일쑤

용어도 생소한 ‘영장전담판사’가 연일 화제다. 주요 인사들의 구속 혹은 불구속 결정이 내려질 때마다 ‘공정한 심판관’이 되기도 하고, 또 누군가에는 ‘공공의 적’이 되는 일이 반복되고 있다. 특히 최근 이재용 삼성전자 부회장이나 최경희 전 이화여대 총장의 영장 기각을 두고 영장전담판사에 대한 인신공격이 인터넷 공간을 뒤덮으면서, 법원이 공개적으로 자제를 부탁하는 일까지 벌어지고 있다.

발부도 기각도 결국 인간일 수밖에 없는 판사의 몫

현재 형사소송법(70조)이 정하고 있는 구속 사유는 ▦일정한 주거가 없을 때 ▦증거 인멸 및 도주 우려가 핵심이며 여기에 범죄의 중대성이나 재범우려, 피해자 등에 대한 위해 우려 등을 고려하도록 하고 있다. 언뜻 구체적으로 보이지만 영장발부가 곧 유죄로 인식되는 경향이 강하고 ‘우려’의 의미 역시 불분명해 판사들은 본 재판의 선고 이상으로 부담감을 느낄 때가 많다. 서울의 한 지방법원에서 영장전담판사를 지낸 현직 A판사는 “도주나 증거인멸 우려가 제일 중요한데 우려가 있다, 없다를 명백하게 나누는 근거가 없다”며 “검찰의 일방적 자료로 판단하는 게 맞는지에 대한 심적 부담이 크다”고 말했다. 영장실질심사를 전후해 피의자가 자살하는 경우도 종종 있어 판사들에게는 심각한 부담으로 작용한다.

때문에 영장판사들은 자신들만의 회의 등을 통해 실질심사 노하우를 공유하는데 공을 들이고 있다. 예컨대 경찰을 때려 구속영장이 청구된 경우 피의자의 주거ㆍ직업 유무 확인에서 나아가 얼굴 등을 정확히 가격했는지, 술에 취해 우발적으로 때렸는지, 동종 전과가 있는 지 등을 고려하는 식이다.

그렇다 하더라도 장시간을 요하는 재판 과정에서 나오는 결론과 달리 구속영장 판단 단계에서는 시간의 한계가 분명히 존재한다. 영장전담판사 시절 스스로 구속시킨 피의자를 재판에서 무죄 선고한 사례도 있다. 현직 B판사는 “외국계 회사 관계자로부터 뇌물을 받은 혐의로 공공기관 직원을 구속시킨 적이 있었다”며 “그런데 재판을 해보니 뇌물 상당액을 건네지 않고 공여자가 직접 사용한 게 드러나 무죄를 선고하면서 사과를 할 수밖에 없었다”고 털어놨다.

문제는 사회적 논란이 큰 사건이다. 여론의 분위기와 사회적 편견에서 판사들도 자유롭기가 어렵다. 법적 요건만을 따로 떼내 판단하기가 쉽지 않은 것이다. B 판사는 재벌가 인사를 구속했던 사례를 언급하며 “도주우려가 전혀 없는 상태에서 증거인멸 가능성을 고려하긴 했지만 냉정히 보면 구속사유가 없었던 것 같기도 하다”며 “사회적 분위기를 솔직히 고려하지 않을 수 없었다”고 말했다.

물론 법원 내부에서는 영장전담판사와 그들이 하고 있는 영장실질심사제도에 대한 오해 때문에 생긴 현상이라는 얘기가 나온다. 비판이나 비난에 앞서 그들이 누구이고 어떤 일을, 어떤 고민을 하는지를 파악해 보는 것이 우선이라는 지적이다. 하지만 법조계 관계자는 “판사의 주관을 완전히 배제하는 게 불가능하기 때문에 전관예우와 권력자의 의중, 사회적 분위기 등이 개입할 여지가 생긴다”며 “법원이 이 부회장 영장기각에 대한 시민들의 분노를 ‘잘 몰라서 하는 얘기’로만 치부해선 안 된다”고 강조했다.

영장전담판사는 누구

영장전담판사는 문자 그대로 압수수색이나 구속을 위해 검찰이 청구한 영장만을 맡는 판사를 말한다. 각 법원마다 형사 재판부 부장판사 1명과 고참 단독판사 1명, 또는 부장판사 두 명을 전담판사로 두는 경우가 대부분이다. 가장 규모가 크고 사건 수도 가장 많은 서울중앙지법은 특별히 3명의 전담판사가 있다. 이재용 부회장이나 최경희 전 총장의 영장을 기각하면서 여론의 중심에 올랐던 조의연 부장판사와 한정석 판사 역시 서울중앙지법에서 함께 근무하는 영장 판사들이다.

법조계에서는 특히 서울중앙지법 영장판사를 ‘일은 고되지만 출세를 위해서는 반드시 거쳐야 하는 코스’로 보는 인식이 많다. 실제 본보가 2004년부터 2013년까지 서울중앙지법 영장전담판사 자리를 거쳐간 판사 26명을 분석한 결과 현직 법원장을 비롯 11명이 차관급인 고법 부장판사에 오른 것으로 확인됐다. 이미 고위직을 거쳐 대형 로펌이나 대기업, 청와대 법무비서관 등으로 자리를 옮긴이도 7명에 달한다. 이 같은 상황에 대해 법원 안팎에서는 “역시 중앙 영장판사 직은 출세 코스”라는 평이 있는 반면 “출세 코스라면 다른 보직도 많고, 영장전담은 일이 너무 힘들고 고달픈 보직이라 오히려 기피 대상이 되고 있다”는 평이 공존한다.

한 해에만 6,000건 이상, 고되고 고되도다

영장전담판사들이 비록 형사 사건에 있어 최고 전문가라고 할지라도 이들은 “힘들다”는 말을 입에 달고 산다. 능력 자체를 뛰어넘는 살인적인 업무강도라는 게 전현직 영장판사들의 하소연이다. 서울중앙지법만 보더라도 2006년부터 2015년까지 한해 평균 6,276건의 구속영장을 처리, 한 명의 판사가 하루 평균 5.7건을 맡았던 것으로 나타났다. 구속영장실질심사가 시작되면 24시간 안에 결론을 반드시 내야 하기 때문에 미룰 수도 없다. 여기에 한 해 평균 1만2,297건의 압수수색 영장까지 더한다면, ‘아침에 눈 뜨고 밤에 눈을 감을 때까지 쉴 틈이 없다’는 말이 엄살만으로 치부할 수 없는 셈이다.

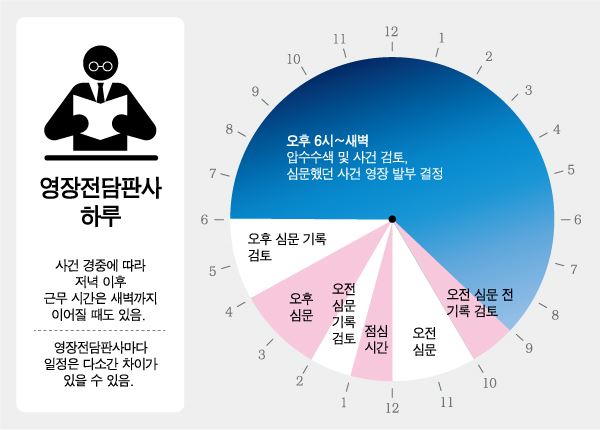

이 같은 업무강도는 결국 ‘왜 주요 피의자들의 영장 발부 여부는 자정 또는 새벽이 돼서야 결정이 되는가’라는 질문의 대답으로 이어진다. 간단히 말해 일이 많으니 결정이 늦어진다는 얘기다. 서울고법의 한 부장판사는 “외부 사람들이야 한 건만 생각하고 기다리지만 판사에게는 그 사건뿐 아니라 여러 건을 처리해야 하니 자정을 넘기기 일쑤”라고 말했다.

한 건당 봐야 할 기록도 만만치가 않다. 1만 페이지가 넘는 사건 기록이 넘어오기도 하는데, 구속 여부를 판단하려면 일일이 검토할 수밖에 없다. 실질심사 2~3일 전에 기록이 넘어오면 그나마 다행이다. 체포된 피의자 기록은 심사 전날 밤에 오는 게 대부분이다. 1~2시간 정도 걸리는 실질심사를 앞두고서도 기록물에 파묻혀 산다고 봐도 전혀 무리가 아니다. 한 지방법원의 A 판사는 “출근해서 기록보고, 실질심사 들어가고, 나와서 기록보고 발부·기각하고 밤에 다시 다른 사건 기록 보는 게 하루의 일상”이라고 말했다.

조원일 기자 callme11@hankookilbo.com

손현성 기자 hshs@hankookilbo.com

이상무 기자 allclear@hankookilbo.com

(설명 소박스)

*피의자의 ‘감옥행’을 최초로 결정짓는 영장실질심사제도는 직접 소명을 들어보지 않고 서류심사만으로 구속이 남발되던 폐해를 막기 위해 1997년 도입됐다. 2007년 ‘불구속 수사 원칙’이 명문화되고 영장실질심사가 필수로 확대되면서 지금의 제도가 정착됐다. 한 고법 부장판사는 “선배들 말을 들어보면 예전에는 지방법원 판사가 술집에서 ‘정말 나쁜 놈’이라는 검사 주장만 듣고 구속영장에 도장을 찍어주는 일도 비일비재했다”고 말했다. 도입 20년이 지난 지금, 과거의 폐해는 상당부분 고쳐졌지만 영장실질심사 결과의 파급력은 변함없이 막강해 판사들에게는 ‘마감시간이 정해진 난제(難題)중의 난제’로 자리매김했다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0