윤석중(1911~2003)을 ‘새 나라의 어린이’ ‘짝짜꿍’ ‘퐁당퐁당’ ‘기찻길 옆’ 등 명랑하고 귀여운 동요를 지은 시인으로만 기억하는 이들에게 ‘독립’이 윤석중의 작품이라고 말해 주면 깜짝 놀랄 것이다. 나도 이 시를 처음 읽었을 때 윤석중이 이런 작품도 썼구나 하고 놀랐으니까.

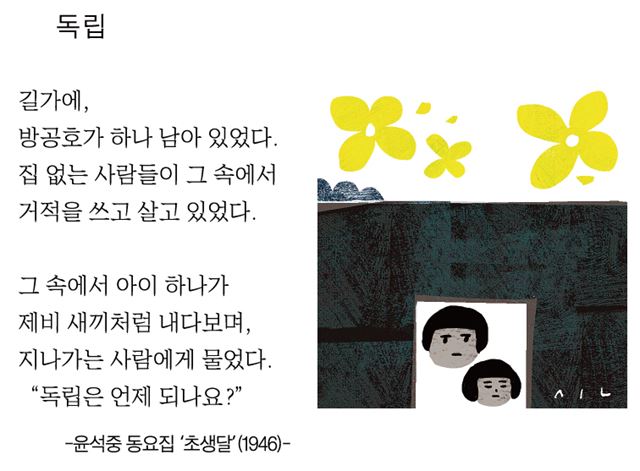

해방 다음해에 나온 윤석중의 동요집 ‘초생달’에는 주로 일제 강점기에 창작한 동요들이 실려 있지만, ‘독립’은 해방 후에 쓰인 작품이다. 일제의 압제는 물러갔어도 집 없는 가난한 사람들은 여전히 다리 밑이나 일제 말 만들어진 방공호 같은 데서 고단한 삶을 이어가고 있다. 시인은 그런 형편을 직시하면서 방공호 속에서 거적을 쓰고 사는 한 아이를 주목한다. 그 꼬마 아이는 둥지 속의 “제비 새끼처럼” 밖을 내다보며 지나가는 사람에게 묻는다. “독립은 언제 되나요?” 읽는 순간 흑백사진 같은 장면이 머릿속에 선명하게 그려지는 시이다.

아이의 엉뚱한 질문은 해방이 된 상황을 모르는 아이의 천진성을 드러내고 있다, 그러나 그 천진성의 이면에는 일제로부터 해방이 되었건만 민중의 삶은 여전히 해방 전과 다름없이 피폐하다는 진실이 숨어 있는 바, 아이가 던지는 질문은 통렬한 역설(逆說)이 된다. 따라서 제비 새끼로 비유된 아이의 형상도 귀엽기보다 애처로운 모습으로 다가온다. 동시의 독자인 어린이들은 이런 의미를 다 읽어 내지 못할 수도 있다. 그럼에도 윤석중은 첨예한 현실에서 느낀 아픔과 격정을 적극적으로 동시에 담아냈다. 1960년 4월 혁명 시기에 쓰고 발표한 ‘오월에 얼음이 언다면’에서는 “봄날 총에 맞아 쓰러진 아기의/엄마 가슴에 얼어붙은 슬픔”을 “우리들의 따뜻한 마음으로 녹여 드리자”라고 노래했다. 그런 면모가 5ㆍ16 쿠데타 이후의 시대 변화 속에서 약화되면서 윤석중은 짝짜꿍 동요의 원조요 동심주의 동요시인으로 기억되게 되었다. ‘독립’의 아이가 2017년 오늘 광화문 광장에 다시 나타난다면 ‘민주공화국은 언제 되나요?’ 하고 묻지 않을까.

김이구 문학평론가

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0