존 버거. 뭇 세인들의 존경을 한 몸에 받은 실천하는 자연주의자이자 저명한 칼럼니스트다. 며칠 전 아흔의 나이로 타계한 그를 마음으로 기리다 오래 전 읽었던 책을 다시 들춰봤다. 날개가 너덜거리는 오래 된 얇은 단행본이 지난 기억을 호출하며 짙은 감동을 재생한다. 국내에는 ‘존 버거의 글로 쓴 사진’(원제 ‘Photocopies’)이란 제목으로 출간된 그의 산문집이 주인공이다.

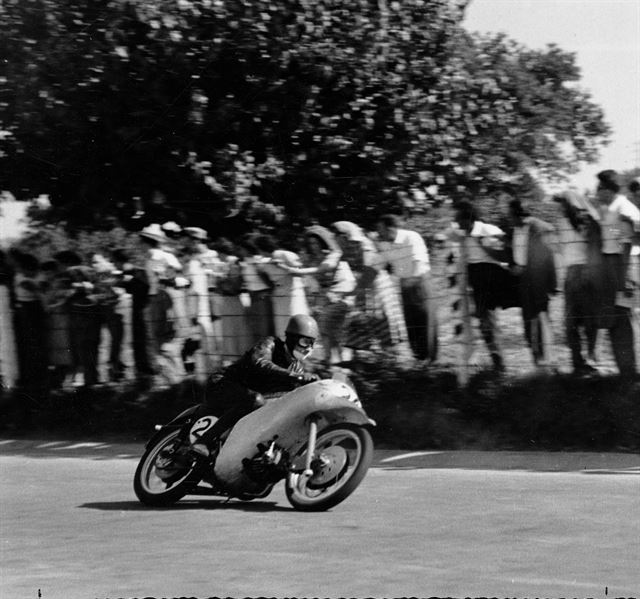

특유의 섬세한 글과 따스한 행간이 주는 매력에 끌리는 독자들도 존 버거가 모터사이클을 사랑한 라이더였다는 사실은 잘 모른다. 그의 저작 가운데 내가 처음 접했던, 그리고 이내 사랑에 빠졌던 책이 ‘글로 쓴 사진’이다. 책에는 버거가 만나고 겪은 다양한 사람들의 모습을 복사하듯 생생하게 그려낸 스물아홉 편의 이야기 담겼다. 그 중에서도 나를 사로잡은 건 모터사이클 경주의 치열함을 묘사한 ‘가죽옷에 경주용 헬멧을 쓴 채 미동도 없이 서 있는 남자’다.

이런저런 설명을 구구절절 늘어놓아 봐야 그의 숨결이 깃든 생생한 필체를 느끼는 것보다 나을 리 없겠다. 출판사의 허락을 얻어 한 구절을 여기에 옮겨 적는다.

‘모든 것을 걸기 위해서는 모든 접촉을 끊어야 한다. 그리고 저 바깥에 나갈 때 엄습하는 고독에 의해 힘이 빠지지만 않는다면, 빨리 그 고독 속으로 들어가야 한다. 몸에 물을 끼얹고 자리에 앉는다. 머리를 회전시켜 목 근육을 풀고, 급유소조차 없이 침과 아드레날린을 조절해야 하는 뇌 속 시상하부를 안정시킨다.

그는 따로 떨어져 있다. 열세 번의 굴곡과 두 번의 지그재그가 있는 트랙이, 자유자재로 매듭을 묶고 풀 수 있는 실 한 오라기처럼 흔든다. 한 바퀴마다 스물여섯 번씩의 굴곡 지점에서, 안장 위에서는 허리를, 아스팔트 위에서는 무릎을 잘 처리해야 한다. 아무도 그에게 말을 걸지 않는다. 기도하고 있는 사람에게도 말을 거는 것에 비춰 보면 그보다 더한 존경이다.’

글을 읽으며 풍경이 그려지는 글은 많지 않다. 거기에 깊은 여운이 남아 끊임 없이 재생되는 글은 더욱 그렇다. 마의 구간에서 시속 240km의 사고를 겪고도 그가 묘사한 레이서는 살아 남았다. 비록 다리는 잃었지만.

단지 그뿐이다. 그는 분석과 신파적 설명 대신 치열한 묘사적 흐름 하나로 독자를 사로잡는다. 존 버거는 그런 작가다. 이제는 더 이상 그를 볼 수 없어 너무나 안타깝다. 이번 주말에는 그를 애도하며 지난 작품을 다시 한번 되새겨야겠다.

최민관 기자 editor@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0