“1960~70년대 시바 료타로의 ‘대망’ 36권이 일본에 대한 교과서 역할을 했다면, 중국에 대한 교과서로는 얼웨허의 ‘제왕삼부곡’ 42권만한 것이 없다고 확신했습니다.”

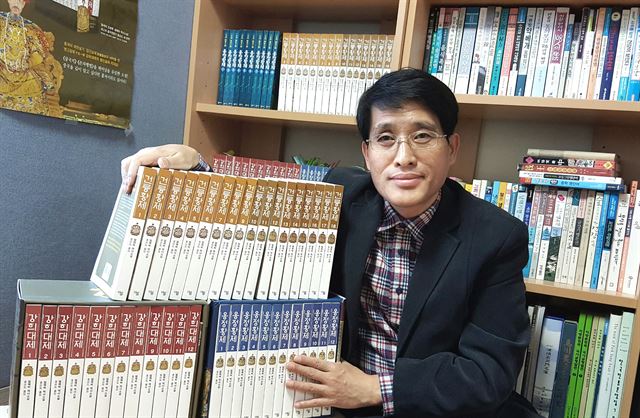

9일 오후 작업실에서 만난 출판사 더봄의 김덕문 대표는 “아무도 몰라줘도 그 때 제 나름대로는 비장했다”며 웃었다. 작업실 주소가 ‘경기 남양주 별내면’이라 들었을 때 떠오른 단어는 ‘요양’이었다. 막상 찾아가보니 ‘요양’보다는 ‘작업’이었다. 아파트 잡히고 여기저기 빚내서 일 벌이는 데 ‘농땡이’란 있을 수 없다. ‘오전 10시 출근, 새벽 4시 퇴근’을 지키려면 집이 가까워야 했다. 3년간을 그렇게 ‘1일 18시간 근무 체제’로 살았다. 덕분에(?) 간경화는 간암이 됐고 두 차례 수술도 받았다.

그렇게 지난해 완간한 책이 중국 역사소설 1인자 얼웨허의 ‘제왕삼부곡’. 2000년 한번 도전했다 흐지부지된 걸 어떻게든 되살리고 싶어 2012년 번역작업을 결심했을 때 계산기부터 두들겼다. 계약ㆍ번역비에다 3년간 이 작업에 매달리느라 다른 일을 못할 기회비용까지 계산하니 8억원이 나왔다. 2년간 다른 일을 닥치는 대로 해서 계약ㆍ번역비를 벌고, 인쇄비는 친한 사장님에게 “잘 되면 많이 쳐드리겠다”고 약속하고 시작했다.

처음 책이 나왔을 땐 영업할 곳을 뚫지 못해 일면식도 없는 허정도 당시 교보문고 사장에게 무작정 달려가 “망해도 좋으니 기회는 달라”고 읍소도 했다. 그 덕에 한동안 교보문고 판매대를 독차지하기도 했다. 김 대표는 “(허 사장은) 전혀 모르는 분인데 ‘대체 무슨 관계냐’ ‘특혜 아니냐’는 말을 좀 들었다”면서 “나로서는 책을 다 읽어보고 그 가치를 인정해줬다는 점이 고마울 따름”이라며 웃었다. ‘불황’ 꼬리표를 뗄 줄 모르는 출판계에서 누가 이런 책을 내겠냐 싶지만, 일이 되려니 그렇게 풀려나갔다.

소설은 청나라 최전성기 134년간의 황제 강희대제(전 12권)ㆍ옹정황제(전 12권)ㆍ건륭황제(전 18권)를 다뤘다. 한자로만 500만자, 200자원고지로는 5만5,000매에 이르는 대작. 청나라 소설 ‘홍루몽’ 전문가였던 얼웨허는 소설의 시대 배경이었던 옹정제 시기를 살피다 역사에 홀딱 빠졌고, 1985년부터 1999년까지 15년간 이 시리즈만 썼다.

중국 현지 반응은 폭발적이었다. 중국 국영 CCTV에서 잇달아 50부 안팎의 드라마로 제작했고, 옹정제 방영 때는 시청률이 80%까지 오르기도 했다. 장쩌민ㆍ시진핑 등 중국 최고 지도부의 격찬이 이어졌다. 현대 중국은 청나라의 유산을 물려받았으니 지금의 중국을 알려면 청나라를 알아야 하고, 청나라를 알려면 이들 세 황제 얘기를 빼놓을 수 없다. 김 대표는 “현대 중국은 한족 국가여서 ‘청’은 일종의 금기어였는데, 한족 작가인 얼웨허가 이 금기를 깨면서 이후 청나라 관련 서적들이 쏟아져 나왔다”며 “장쩌민이 ‘화합의 리더십’을 내세운 강희제를, 시진핑이 강력한 개혁을 주장한 옹정제를 모델로 삼고 있다는 점도 기폭제가 됐다”고 말했다.

국내 반응도 좋다. ‘대형 역사물’에 목 말라 있던 중년 남성 독자들 사이에서 입소문이 차츰 퍼져나가고 있다. “상공회의소 같은 곳에서 다른 사장님 추천을 받아 한 두 권 정도 사서 읽어보다 전질 세트로 구입하는 분들이 많다”는 귀띔이다. 그 덕에 제일 먼저 낸 ‘강희대제’는 현재 4쇄까지 찍었다. 한번 꽂히면 끝까지 읽는 이들이 많은 역사물의 특징을 감안하면 꾸준히 이어지는 스테디셀러로는 손색없다는 판단이다. 김 대표는 “중국 시장이 뜨면서 중국을 알려주겠다는 책들이 쏟아져 나왔지만 대개 ‘꽌시’(관계)를 들먹이는 얕은 책들뿐”이라며 “이 소설은 대륙경영 차원에서 이야기를 전개해나가기 때문에 스케일이나 시야가 남다르다”고 말했다.

세 황제의 얘기는 멀리 있지 않다. 고 이병철 삼성회장의 말로 널리 알려진 ‘의인물용 용인물의’(疑人勿用 用人勿疑ㆍ의심하면 쓰지 말고, 쓴다면 의심치 말라) ‘계급용인’(戒急用忍ㆍ조급함을 버리고 인내를 키우라) 등은 원래 강희제의 좌우명이었다.

그러고 보니 우리 재벌들도 어느덧 ‘3세’ 시대다. 얼웨허는 청나라 최전성기의 3대째인 건륭제 시대를 ‘성세(盛世)의 비가(悲歌)’라는 말로 요약했다. 절정기였으나 그 안에 기울어짐의 씨앗이 있었다는 얘기다. 할아버지와 아버지의 탁월한 역량으로 정치적 여건은 이루 말할 수 없이 좋았고 할아버지 강희제가 미래의 황제감으로 미리 점 찍어뒀을 정도로 탁월했던 인물이었건만, 건륭제는 말년에는 부패에 말려들었다. 김 대표는 “우리의 3세들도 건륭제를 반면교사로 삼았으면 한다”고 말했다.

김 대표는 또 강희제가 명나라를 건국한 주원장 묘에 참배했다는 걸 역사의 명장면으로 꼽았다. 강희제는 신하가 황제에게 올리는 ‘삼궤구고두례’(무릎을 꿇고 양손을 땅에 대고 머리가 땅에 닿을 때까지 3번 숙이는 예법)까지 주원장 묘에 했다. 김 대표는 “강희제의 그 조치 이후에야 명나라에 대한 의리를 내세웠던 한족들이 마침내 과거에 응시하고 관직에 나갔다”고 말했다. 가장 예민한 정치적 반대파를 어떻게 끌어안아야 하는가를 강희제가 몸소 보여줬다는 얘기다.

아무리 역사적 사실에 충실하다 해도 소설의 본질은 역시 ‘읽는 맛’이다. 김 대표가 슬쩍 물었다. “무협지 좀 보셨어요?” 머리 속엔 ‘김용’이라 각인됐으나 요즘 표기법으로는 ‘진융’이라 써야 하는 그 이름이 나오자 말이 빨라졌다. “무협지의 대전제가 반청복명(反淸復明)이죠? 이 소설을 읽으면 그 배경이 완전히 이해가 되요. 무협지에 보면 무림의 절대고수가 옹정제를 뒤쫓고…….” 이야기는 끝날 줄 몰랐다.

남양주=조태성기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0