“예술가라는 것은 순교자나 수도승과 같은 존재입니다. 남몰래 노력하고, 남몰래 심혈을 바쳐 본질적 자아를 찾아가는 길이 곧 예술일 것입니다.”

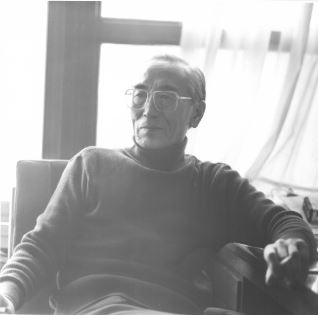

김환기와 함께 한국 최초의 ‘서정주의 추상화가’라 불린 류경채(1920~1995) 화백의 35년 작품 인생을 총망라하는 대규모 회고전이 서울 사간동 현대화랑에서 5일부터 2월 5일까지 열린다. 1990년 역시 현대화랑에서 열었던 ‘류경채 회고전’ 이후 27년 만에 열리는 전시다. 이전 전시에서는 볼 수 없었던 1990년대부터 1995년까지 작품을 포함해 30여점을 소개한다.

류경채는 왕십리 풍경을 그린 ‘폐림지근방’으로 1949년 제1회 대한민국미술전람회에서 대통령상을 받으며 미술계에 반향을 일으켰다. “그림을 빛으로 형상화한 시이자 노래라고 생각”했던 그는 단순히 자연을 재현하는 것이 아니라 그 이면의 본질에 주목했다.

그는 이후 대상을 해체하는 비구상(1960년대), 순수추상(1970년대), 색면분할(1980년대), 기하학적 추상(1990년대) 등으로 작업의 깊이를 더해 갔다. 작가로뿐만 아니라 1961~86년 서울대 미대 교수로 재직하고 이듬해에는 대한민국예술원 회장을 역임하며 미술 발전에 기여했다.

꾸준한 활동과 대조적으로 그가 평생 열었던 개인전은 단 두 번이다. 대학에서 가르치면서 작품 활동을 한 까닭에 1년에 7, 8점 정도의 작품밖에 완성할 수 없었던 데다 완벽주의자여서 수십 점을 진열해야 하는 전시에 거부감을 가졌는지도 모른다.

그러나 “내 그림은 살 사람도 없지만 팔 생각은 더더구나 없다. 그림 일로 안색을 바꾸는 일도 싫고 돈 받으려고 머리를 조아리는 일은 죽기보다 더 싫다. 차라리 한 끼를 굶는 것이 뱃속이 편하다”는 그의 글에는 작품 그 자체를 얼마나 순수하게 대했는지가 고스란히 드러난다. 유희영 전 서울시립미술관장 역시 그를 “자존심이 강한 결벽주의자”로 추억했다.

변해림 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0