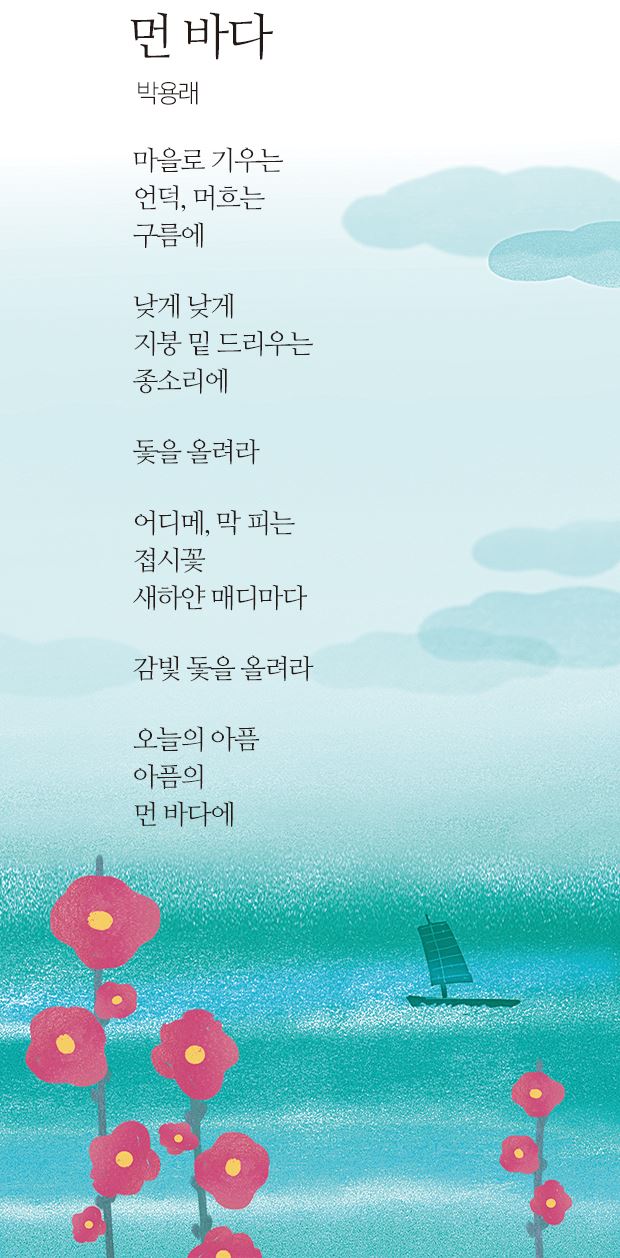

언덕은 온기를 품은 등처럼 구부러져야겠습니다. 사람의 마을은 그 방향에 있어야겠습니다. 구름은 언덕의 갈피처럼 보일 듯 말 듯 머물러야겠습니다. 부드러운 그 겹침을 희망이라고 불러도 좋겠습니다. 낮게 낮게 지붕 아래로 스며드는 거룩함을 따라가야겠습니다. 불의 뜨거움을 거쳐 맑음을 갖게 된 종소리, 나 아닌 이들을 위해 두 손을 모으는 것이 기도임을 알아가야겠습니다. 그래서 돛을 올려야겠습니다.

“배추씨처럼 사알짝 흙에 덮여 살고 싶다”고 했다는 박용래는 눈물이 많은 시인이었다고 하지요. 소설가 이문구가 쓴 지극한 글, ‘박용래약전’을 보면, “모든 아름다운 것들은 언제나 그의 눈물을 불렀다”고 하지요. 갸륵한 것, 어여쁜 것, 조촐한 것, 조용한 것, 아무렇게나 버려진 것, 갓 태어난 것, 저절로 묵은 것……. 그가 사랑한 것들입니다. 접시꽃은 어디메, 막 피는 꽃입니다. 화단만이 아니라 마을의 어귀, 길가를 구분하지 않고 피어나 손님맞이꽃으로 불립니다. 사람의 마을에 꽃은 이렇게 피어나야겠습니다.

아픔의 먼 바다로부터 돛은 올려져야겠습니다. 감빛 돛 위로 높게 떠오르는 태양을 보아야겠습니다. 붉음은 빛이어야겠습니다. 그런 새해여야겠습니다.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0