1. 현실과 동떨어진 법안

복도 등 4곳 금연구역 지정 불구

간접흡연 신고 절반 집안서 발생

“숨어서 피워… 달라진 점 못 느껴”

2. 단속ㆍ제재 방식도 부실

자치구 관리 단속원은 5명 안팎

경기도는 과태료 물린 사례 전무

“시설 확충 등 선제적 대책 필요”

서울 송파구 A아파트 관리소장 김모(54)씨는 요즘 하루에 두 번은 꼭 들어오는 흡연 제재 요청 민원에 골머리를 앓고 있다. 층간 흡연으로 피해를 본 주민들의 항의가 끊이지 않자 매일 아침마다 ‘모두가 함께 쓰는 주택이니 담배를 피우지 말아 달라’는 방송을 하는데도 상황은 좀체 나아지지 않고 있다. 결국 관리사무소가 나서 ‘금연아파트’ 지정을 고심 중이지만 효과가 있을지는 미지수다. 김씨는 4일 “베란다나 화장실에서 담배 냄새가 올라온다는 민원이 대부분인데 공용구간만 금연구역으로 정하면 흡연자들이 오히려 집안으로 숨어들까 걱정”이라고 말했다.

층간 소음 못지 않게 흡연으로 인한 갈등이 잇따르면서 금연아파트 지정을 적극 검토하는 아파트들이 늘고 있다. 하지만 법령이 아파트 흡연 실태를 전혀 반영하지 못하는데다 법 위반을 제재하는 절차도 지나치게 까다로워 실효성에 의문이 제기된다.

정부는 3월 국민건강증진법을 개정하면서 전체 아파트 주민의 절반 이상이 동의하면 계단이나 복도, 엘리베이터, 지하주차장 4곳을 금연구역으로 정할 수 있게 했다. 9월부터 개정안이 시행되면서 서울 강남구와 양천구, 강북구 등 현재 전국적으로 9곳이 금연아파트로 지정됐다.

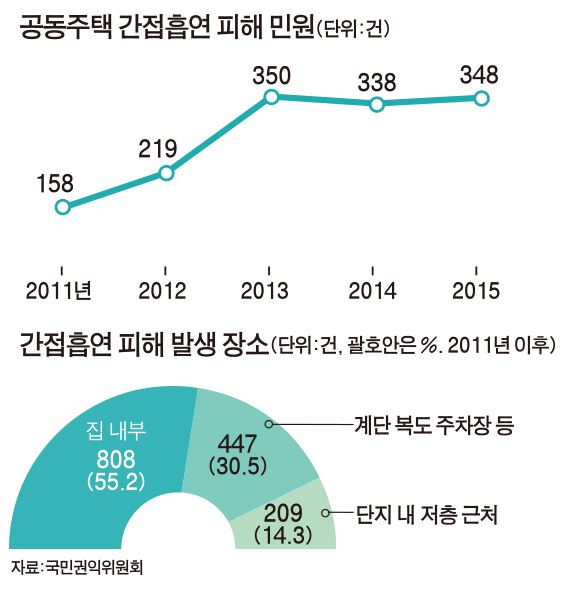

문제는 법안의 주요 내용이 현실과 동떨어져 있다는 점이다. 우선 금연구역을 공용공간으로 한정한 것부터 주민들의 반발을 사고 있다. 최근 금연아파트로 지정된 양천구 B아파트 주민 양모(34)씨는 “담배 냄새가 나는 곳을 추적하면 십중팔구 베란다나 화장실”이라며 “금연구역을 피해 놀이터와 1층 현관 앞, 비상구 등에서도 버젓이 담배를 꺼내 무는 사람이 많아 달라진 점을 느끼지 못한다”고 토로했다. 실제 2011년부터 올해 5월까지 국민권익위원회에 접수된 공동주택 간접흡연 신고 유형을 보면 1,539건 가운데 808건(55,2%)이 베란다, 화장실 등 집안에서 발생했다. 공용구역(447건ㆍ30.5%)보다 2배 가까이 많은 수치다

흡연 단속 및 제재 방식도 부실하다. 내년 3월부터 금연아파트에서 담배를 피우다 적발되면 과태료 10만원을 물어야 한다. 서울의 한 구청 관계자는 “과태료를 부과하려면 흡연 사진을 찍고 흡연자의 신원을 확인해야 하는데 단속임을 알아챈 순간 담배를 꺼버려 단속원과 승강이를 하는 일이 부지기수”라고 말했다. 또 자치구마다 단속원 5명 안팎이 통상 수천 곳이 넘는 금연시설을 관리하는 상황이라 금연아파트까지 챙기기엔 역부족이다. 법 개정 전인 올해 1월부터 금연아파트 20곳을 자체 지정한 경기도에서도 지금까지 과태료를 물린 사례는 전무했다.

비판 여론이 거세지자 국토교통부와 국민권익위는 지난달 ‘다른 입주자에게 간접흡연 피해를 주지 않도록 노력해야 한다’는 내용을 공동주택관리법에 포함하기로 했다. 그러나 이 역시 중재 권한을 관리소장 등에게 부여해 전문성과 강제성이 없고 되레 갈등만 부추길 우려가 크다. 관악구 C아파트 관리소장 박모(61)씨는 “공용구역에서 제재를 해도 비아냥을 듣기 일쑤인데 관리직원들이 집안에 들어가 쓴 소리를 하기란 사실상 불가능하다”고 말했다.

금연아파트는 주민간 충돌 여지가 큰 만큼 층간 흡연을 줄이려면 규제보다는 시설 확충과 자율개선 방안 등 선제적 대책 마련이 필요하다는 지적이 나온다. 최민규 한국금연운동협의회 이사는 “지방자치단체 차원에서 가구 내 화장실에 냄새역류방지마개(뎀퍼) 설치를 지원하고 주민자치기구에 흡연 관리를 전담하는 인력을 배치하는 등 금연 공감대를 먼저 쌓아야 할 것”이라고 강조했다. 보건복지부 관계자는 “우선 공용구역부터 금연 문화를 넓히자는 판단에서 법령을 만들어 주민 불만이 있을 수밖에 없다”며 “전국의 흡연 단속 직원 700명을 활용해 6개월 간 계도를 거친 뒤 미비점을 보완할 계획”이라고 말했다.

신지후 기자 hoo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0