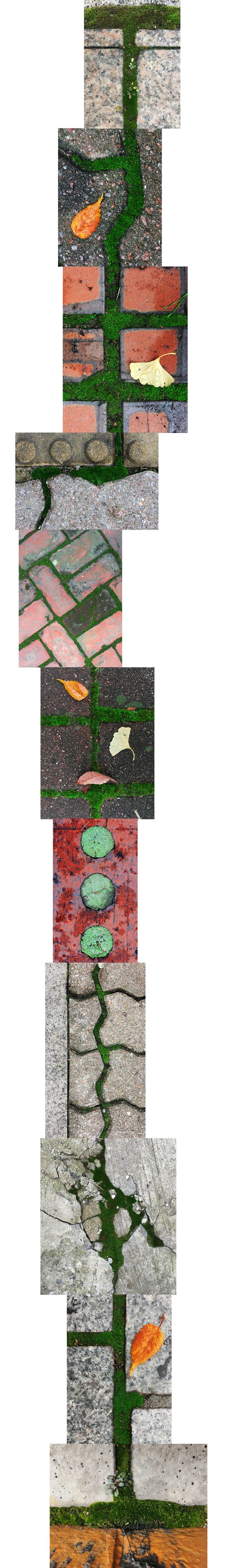

낙엽 위로 찬바람이 스친다. 계절은 어느새 겨울 문턱에 다다랐는데 도시 밑바닥에선 초록의 향연이 한창이다. 보도블록 틈새와 전봇대 그늘 아래 흐드러진 늦가을의 파릇함, 나태주의 시처럼 ‘자세히 보아야 예쁜’ 초록의 정체는 다름아닌 하찮은 이끼다.

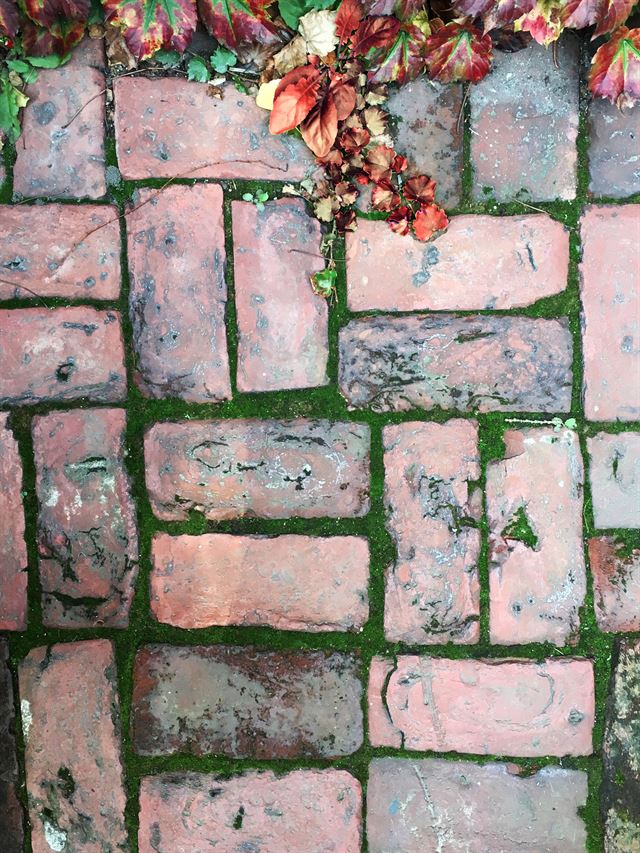

숲 속 바위 또는 냇가에서 흔한 이끼류가 삭막한 빌딩숲에서도 꿋꿋하게 생명을 이어 간다. 척박한 시기를 납작하게 웅크린 채 버텨 내고 눈이든 비든 기회가 오면 온몸으로 물을 빨아들이며 이 도시를 살고 있다. 약간의 수분을 취할 수만 있다면 가로수 덮개 사이든 하수구 주변이든 마다하지 않는다. 거리의 벽돌과 벽돌 사이를 굽이굽이 메워가며 질긴 생명력도 증명해 보인다. 자칫 도드라졌다간 발길에 차이거나 파헤쳐지기 십상, 있는 듯 없는 듯 서서히 자라는 것은 이끼만의 생존 방식이다.

길을 걷다 문득 눈에 띄는 초록빛, 찬찬히 들여다 보니 넓적한 것부터 뾰족하고 동글동글한 모양까지 다양한 이파리가 촘촘하다. 양탄자처럼 폭신한 이끼 위로 낙엽이 떨어져 뒹군다. 아스팔트 갈라진 틈에 자리 잡은 괭이풀 중대가리풀 등 손톱만한 잡풀은 수분을 머금은 이끼 덕분에 꽃을 피운다. 이끼를 터전 삼아 살아가는 곤충도 적지 않다. 인류가 나타나기 훨씬 이전부터 지구상에 산소를 공급한 이끼는 도시 속 생태계에서도 없어선 안될 중요한 존재다.

혹독함에 적응하는 이끼의 습성은 강자에 악착같이 빌붙어 사는 인간들에 종종 비유된다. 영화 ‘이끼’는 욕망을 좇는 마을 이장의 도구로 전락한 채 비열한 안위를 누리는 주민들을 이끼 같은 존재로 표현했다. 이끼보다 못한 인간들이 활개를 치는 일은 오히려 현실에서 더 잦다. 요즘도 권력에 빌붙은 자와 그 주변을 맴돌며 이득을 챙긴 인간들 때문에 세상이 시끄럽다. 한여름의 열풍과 거센 추위를 스스로 극복한 이끼는 분명 이들보다 고귀한 존재다. 허탈한 계절이 깊어 갈수록 하찮은 이끼의 초록은 더욱 또렷해지고 있다.

박서강기자 pindropper@hankookilbo.com

류효진기자 jsknight@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0