“주택전(展)은 오래 전부터 생각하고 있었죠. 큰 건물은 건축가가 ‘이렇게 살면 좋겠다’고 가정하면 되지만 주택은 건축주 요구가 분명하죠. 개인 삶을 위한 공간에 건축가가 접근하는 일은 불특정 다수의 건축을 자의적으로 그리는 일과는 비교할 수 없는 학습이 됩니다.”

건축가 승효상(64)이 그 동안 설계한 개인 주택을 통해 자신의 건축미학을 선보이는 전시회 ‘열두 집의 거주 풍경’을 11월 20일까지 서울 통의동 진화랑에서 열고 있다. 2002년 국립현대미술관 ‘올해의 작가’에 선정돼 연 전시 ‘건축가 승효상’ 비롯해 각종 전시회를 열었지만 주택을 소재로 한 전시는 처음이다. 소박한 부부를 위해 지은 백색의 ‘수백당’, 달변보다 어눌함이 필요했던 교사를 위해 설계한 ‘수눌당’, 스스로 드러나지 않기를 원하는 건축주를 위해 만든 ‘모헌’ 등 12채의 설계도와 모형, 건축주들의 사연이 펼쳐진다.

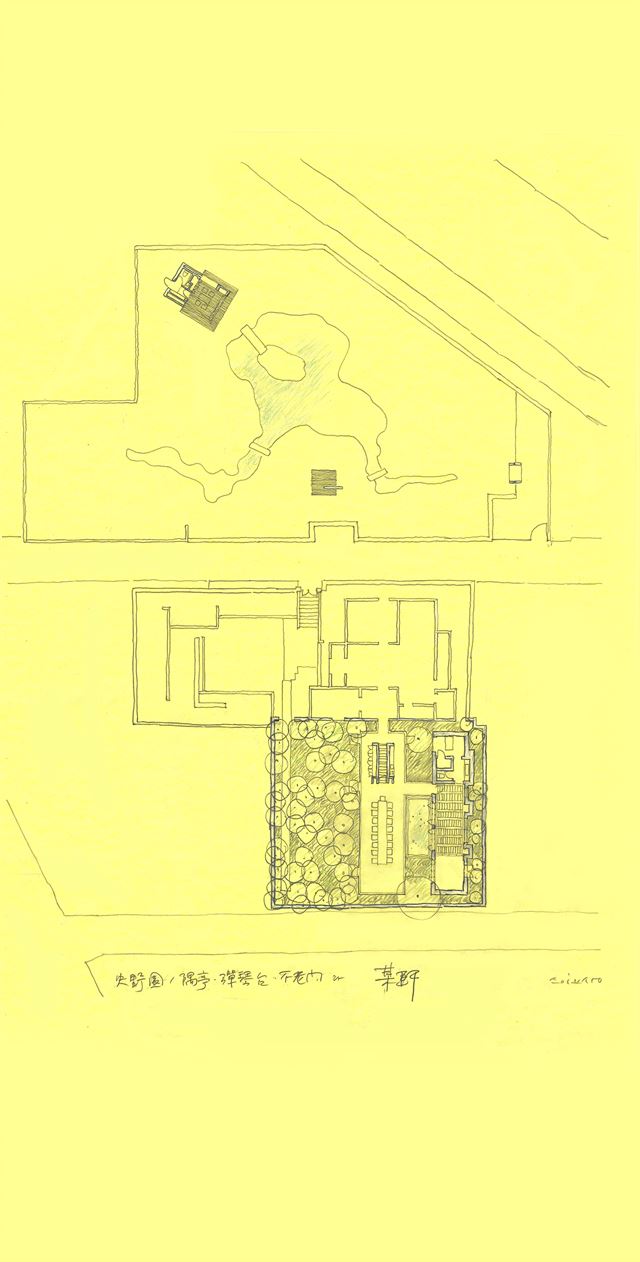

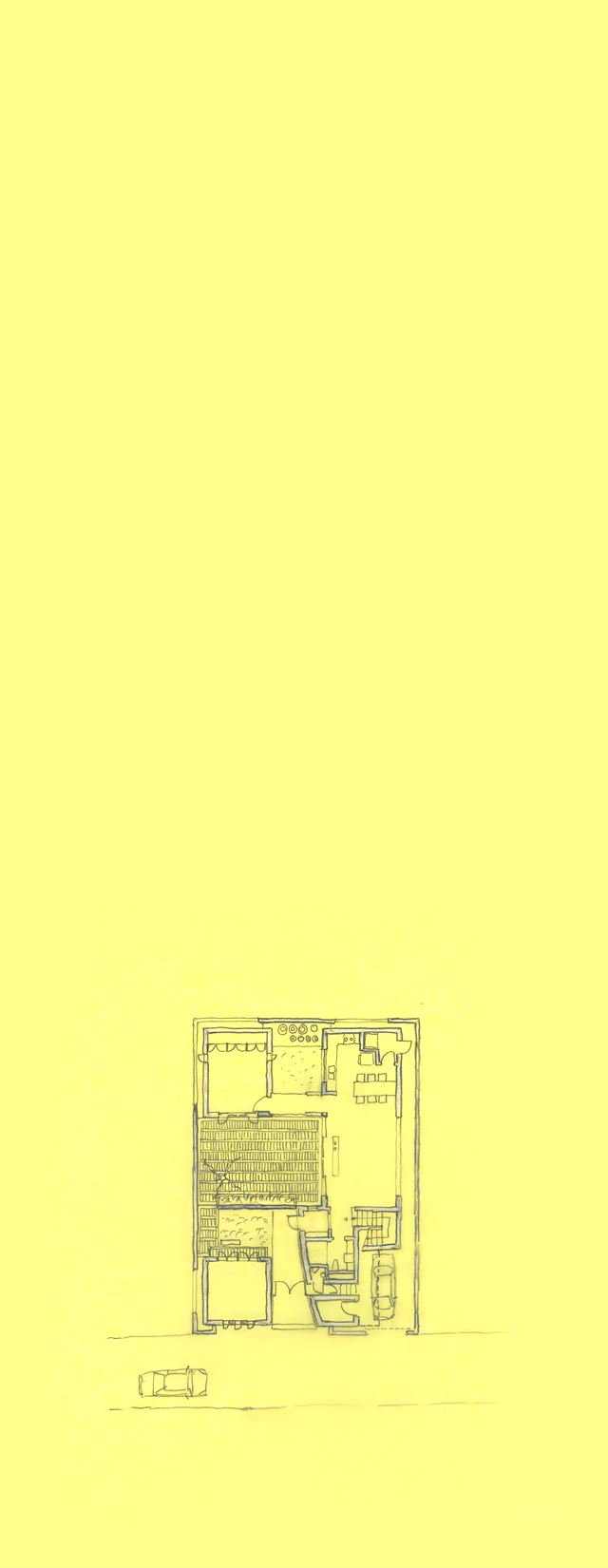

승효상은 14일 전시장에서 한국일보와 만나 “전시를 위해 12채의 평면 도형을 연필로 다시 그려보며 공간의 구성방법, 축조 등에 대해 깨닫는 것이 많았다”고 말했다. “건축주는 3종류로 분류되죠. 첫째는 건축가를 하수인 취급하며 원하는 모습을 관철하려는 형, 둘째는 ‘당신 마음대로 하라’며 맡긴 후 완공되면 평론가처럼 트집만 잡는 형. 마지막으로 원하는 것을 충분히 설명하고 건축가의 결정에 맡기는 형인데, 집이 완공되면 가장 많은 애정을 보입니다. 저는 세 번째 건축주의 집만 설계했습니다.”

“항상 5채는 기획, 5채는 설계, 5채는 건축 중”이라는 복 많고 까다로운 건축가는 건축사무소 이로재를 연지 27년이 지난 지금까지 개인 주택은 겨우 20여 채를 설계했다. 가장 애착이 가는 집으로 유홍준 명지대 교수의 집 ‘수졸당’을 꼽은 그는 “창피해서 내가 설계한 집에는 잘 찾아가지 않다”면서도 “제가 ‘승효상 건축’을 내세운 후 처음으로 맡은 개인 주택이 수졸당이라 종종 찾는다. 저의 과거와 현재 모습을 비교할 수 있다”고 말했다.

1992년부터 자신의 건축 철학을 빈자의 삶을 살고자 하는 ‘빈자의 미학’으로 내세운 그는 이상적인 주거 형태로 ‘불편한 집’을 꼽았다. 의도적으로 설계된 불편함에 근사하게 저항하는 방식을 통해 개인의 존엄성을 더 확립하고, 타인과의 관계도 사유하게 된다는 설명이다. “저도 엘리베이터가 없는 ‘주상복합’(건축사무소 이로재) 4층에 살고 있습니다. 함께 살고 있는 구순 노모가 직접 계단을 오르내리죠. 저를 욕하며 오르내릴 수도 있어요(웃음).”

설계도와 모형을 전시한 2층을 중심축으로 전시장 1층과 별관은 사진ㆍ영상작가, 사운드 디자이너 등이 승효상의 작품을 다양한 방식으로 해석한 작품을 배치했다. 1층 ‘비물질공간’에서 윤석무, 정태효 작가는 승씨가 설계한 주택의 현재 모습과 이 집들에 빚어지는 소리를 선보인다. 별관 ‘서재공간’에서는 승씨가 직접 디자인한 가구와 집필서 등이 전시된다.

전시에 맞춰 도시와 삶에 대한 이야기, 건축 철학 등을 쓴 책 ‘보이지 않는 건축 움직이는 도시’(돌베개), 승효상 건축 철학을 대표하는 이름이 된 ‘빈자의 미학’ 20주년 개정판(느린걸음)도 출간됐다. (02)738-7570

이윤 주기자 misslee@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0