런던에서 파리로 들어가는 역사(驛舍), 수상쩍어 보이는 누군가가 소리를 지르며 플랫폼으로 뛰어 들어오자 한 승객이 금새 울음을 터뜨리고 주위 사람들도 겁에 질린 표정이다. 역에서는 테러가 아니고 술에 취해 난동부리는 사람이라고 말하지만 그 승객은 터진 울음을 그칠 줄 모른다. 프랑스에서 수 차례 테러가 발생한 이후 이 같은 일이 벌어지는 모습을 자주 볼 수 있다.

수도는 어디나 그렇듯이 지하철역 파리 사람들의 발걸음도 재빠르다. 시청 앞에는 자유, 평등, 박애가 적혀 있고 거리에는 자신과 공동체의 삶을 위한 파업이 끊이지 않는다. 1995년 홍세화씨가 펴낸 ‘나는 파리의 택시운전사’라는 책이 한국 사회에 ‘톨레랑스(tolerance)’ 열풍을 불러일으킨 때가 있었다. 관용이라는 뜻의 낯선 프랑스 단어가 이제는 모두에게 익숙하다. 톨레랑스란 나의 생각이 완전할 수 없음을 인정하고 신앙, 사상 등이 서로 다른 것을 이해하고 포용하는 개념이다.

프랑스는 톨레랑스를 바탕으로 관대한 이민자 정책을 펼쳤으나 현재 극단적인 종교신념을 가진 사람들로 인해 길을 잃었다. 프랑스 내에서는 이슬람국가(IS) 문제뿐만 아니라, 사회적 차별과 부당한 대우 등 내부적 요인이 무슬림들에게 소외감을 안겨 극단주의자로 변모시켰다는 의견도 크다. 실제 2004년 공식적으로 학교에서 히잡 착용을 금지했고, 최근에는 잇따른 테러로 휴양지 니스를 비롯해 15개 해변도시가 부르키니 착용을 금지했다. 저출산과 하위 노동계층을 메우기 위한 이민정책으로 사회융합에 실패했다고 평가 받는 프랑스. 참고 인내하며 관용을 베푸는 그들의 다문화 정책이 과연 올바른 것이냐에 대해 비판하는 목소리들이 나오고 있다.

역 구내 TV 앞에서 최근 일어나 테러에 관한 논쟁을 벌이는 프랑스인을 바라보다 한국에 이주노동자로 온 교수 출신 몽골인 A가 떠올랐다. 대학 과제를 위해 인터뷰를 하는 내내 그는 한국에서 이주노동자로 생활하는 것이 너무 힘들다고 했다. "우리에겐 노동법이란 게 없어. 사장님이 주는 대로 월급을 받아야 하고 산업재해가 빈번해도 산재보험은 적용되지 않아." 당시에는 과제를 위한 만남이었기에 대수롭지 않게 지나쳤고 이제는 기억에서도 희미해진 그의 말들 속에 담겨있던 불편한 진실.

이주노동자는 어느덧 이 사회의 구성원이 되었지만 한국인은 다문화 가정에 별로 관심을 두지 않는다. 이들을 가족이나 이웃으로 생각하지 않기 때문이다. 과거 한국인도 여기저기로 이주노동자가 되어 떠난 때가 있었다. 동양인이라는 이유 하나만으로 멸시를 받아도 본국의 가족들을 생각하며 하루하루를 버텨냈을 텐데, 동남아시아 등에서 온 이주노동자들에게 한국인은 지금 어떤 시선을 보내고 있을까?

국제결혼 이민자, 외국인 노동자, 북한이탈주민 유입으로 국내에 체류하고 있는 외국인이 200만 명이 넘는다고 한다. 학자들은 이들이 내국인의 차별과 문화적 차이로 혼란을 겪게 되고 극단적인 행동을 할 수도 있다고 한다. 위험을 방지하기 위한 목적이 아니라 인간이기 때문에 누구나 가지는 권리를 그들도 누려야 한다. 그들에 대한 한국인의 태도에 더 마음이 무거워진다.

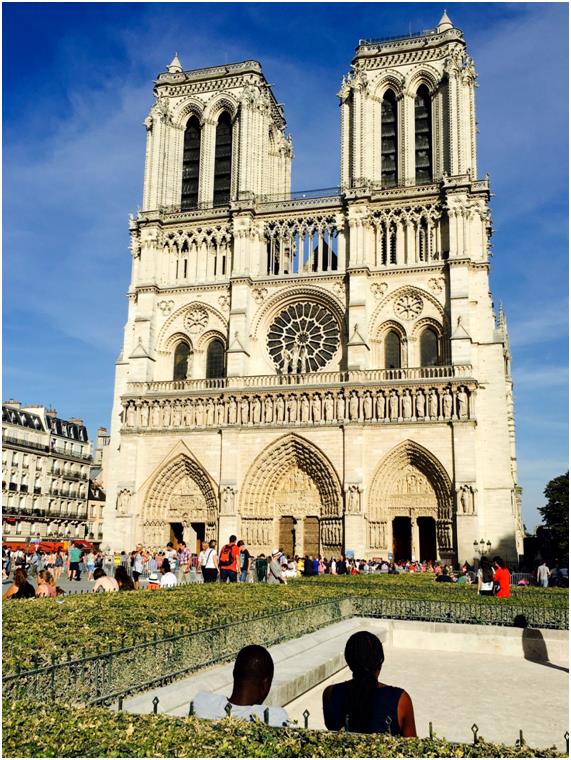

한 여름 파리 하늘의 햇빛 아래 에펠탑은 빛나고 있지만 프랑스 사람들의 여유 있는 표정은 그늘 속으로 사라졌다. 한국인도 그저 그늘에 숨어 있는 건 아닐까? 불편한 진실을 외면한 채 말이다.

행복여행가 김뻡씨

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0