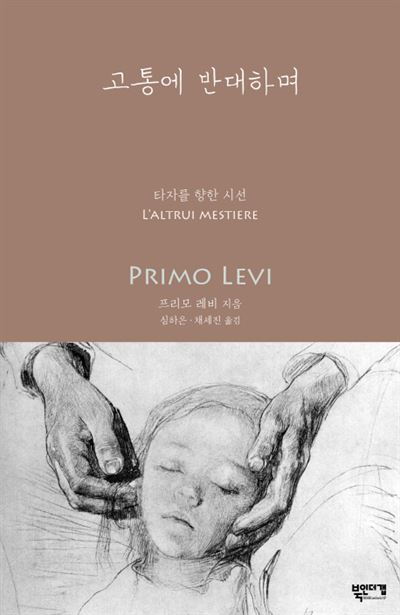

고통에 반대하며

프리모 레비 지음ㆍ심하은 등 옮김

북인더갭 발행ㆍ392쪽ㆍ1만5,500원

‘증언’이라는 단어는 사람 마음을 괜히 무겁게 만든다. 사건, 사고를 목격하면 따라오는 하나의 과제, 또는 막중한 임무와도 같아서일까. 프리모 레비는 널리 알려진대로 ‘아우슈비츠’를 증언한 증언문학의 대가이다. 그는 원래 화학자를 꿈꿨다. 제2차 세계대전이 한창이던 1943년 이탈리아 반파시즘 투쟁을 펼치다가 체포돼 아우슈비츠 강제수용소로 보내졌는데 기적적으로 생환했다. 수용소 안에서 목격한 무자비한 살육은 화학과 수석 졸업생이었던 그에게 다른 주제로 펜을 들게 만들었다. ‘이것이 인간인가’ ‘주기율표’ 등 생환 회고록을 썼고, 홀로코스트에 대한 기억을 기록으로 남겼다.

이번엔 증언 대상이 사뭇 다르다. 전쟁의 잔혹함, 인간성에 대한 회의가 아닌, 평범한 일상에 대한 얘기들이 ‘고통에 반대하며’에 담겼다. 이 책에 담긴 수십 편의 에세이들간 공통점을 뽑자면 ‘시선’을 꼽을 수 있다. 아니나 다를까 부제도 ‘타자를 향한 시선’이다.

시선의 대상은 일상에서 흔히 접할 수 있는 사소한 사물들. 사소하다 못해 별 의미 없어 보이는 것들이다. 벼룩, 아스팔트 위에 늘러 붙은 껌 등등. 한번 보고 지나치거나, 아무리 눈여겨 본다 한들 눈길이 오래 머무를 일이 없는 것들이다. 하지만 저자는 이 대상들을 계속해서 곱씹는다. 그 결과 벼룩은 “최고로 감탄해야 하는 독창적인 생리와 습관의 대상”이었고, 아스팔트 위의 껌은 “영혼의 게으름, 나태함의 흔적”이었다.

저자의 문체는 원래 냉철하고 중립적이지만, 이 책은 작고 나약한 것, 시선을 받을 일 없는 별 볼일 없는 것들에 대한 애정 어린 시선으로 가득하다. “고통은 모든 생명을 오염시킨다. 엄청난 크기의 고통을 할 수 있는 한 줄이는 것은 모든 인간에게 주어진 어려운 과제다.“ 여러 사소한 얘기를 통해 저자가 결론적으로 말하고 싶었던 것은, 세상에 고통 받아 마땅한 존재는 없다는 한 문장으로 요약할 수 있다. 그동안 글로 써온 자신의 고통만큼이나 그의 일상에 대한 증언도 울림과 여운이 크다.

신재현 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0