앞 챙이 살짝 말려 올라간 페도라 모자, 발등을 두 줄로 감싼 걷기 편한 슬리퍼, 그리고 장바구니 하나 메고 빈 여행에 나섰다. 자칭 ‘낭창낭창 그림 그리는 아저씨’, 일러스트레이터 밥장(Bob Chang, 본명 장석원)의 장바구니엔 카메라대신 펜과 노트가 들어있었다. 여느 노트와 달리, 종이에 쓰면 휴대전화 앱과 연동이 되는 최신 페이퍼 태블릿이다. 밥장이 그린 오스트리아의 수도 빈(Wien, 사실 한국인에겐 비엔나가 더 친숙하다)은 어떤 모습일까?

▦역사적인 호텔에 묵다

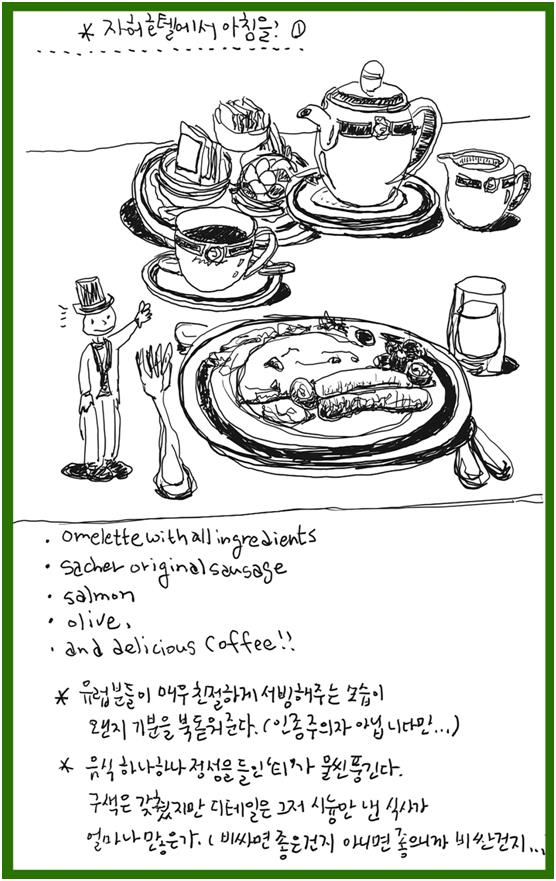

“영화에서 나올법한 호텔에 나흘이나 묵으려 하니 후덜덜 하네요.” 빈 공항에 도착해 바로 여장을 푼 곳은 시내 중심부 국립오페라극장 옆 자허(Sacher)호텔. 여행 좀 다녀 봤다는 밥장도 어지간히 감탄했나 보다. 방문을 열자마자 침실, 초콜릿과 과일로 장식된 식탁, 넓은 욕조와 욕실을 한 바퀴 훑은 휴대전화 동영상을 바로 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다.

1876년 문을 연 자허호텔은 149개의 방을 갖춘 5성급 호텔. 대형 호텔체인에 비하면 외관은 화려하지 않지만 빈 최초의 전기 샹들리에가 비추는 로비부터 역사만큼 아늑하고 고풍스럽다. 스위트룸에는 틸다 스윈튼, 니콜라스 케이지, 윌 스미스, 브루스 윌리스 등 세계적인 배우들이 묵었다. 존 레논과 오노 요코가 1969년 ‘평화를 위한 침대 시위’ 기자회견을 한 곳도 바로 이 호텔이다. 그러나 가장 자랑으로 내세우는 건 호텔보다 역사가 오래됐다는 초콜릿케이크 ‘자허토르테’다. 살구 잼으로 상큼하고 단맛을 가미한 케이크는 1~2주일 보관할 수 있어 투숙객들도 많이 사간다. 호텔예약사이트에서 가장 저렴한 상품이 하룻밤 50만원 수준이니 사실 특별한 여행이 아니면 부담스런 가격이다.

▦클림트를 만나다

빈의 대표적인 관광지는 오스트리아 황실의 여름 별장이었던 쇤브룬 궁전. 프란츠 요셉 황제의 영접실과 황비의 사적 공간 등 내부를 관람하려면 입장권이 필요하지만, 축구장 21개 크기의 정원은 일부를 제외하고 무료다. 언덕 꼭대기 전망대에 오르면 궁전 뒤로 야트막하게 빈 시내가 펼쳐진다.

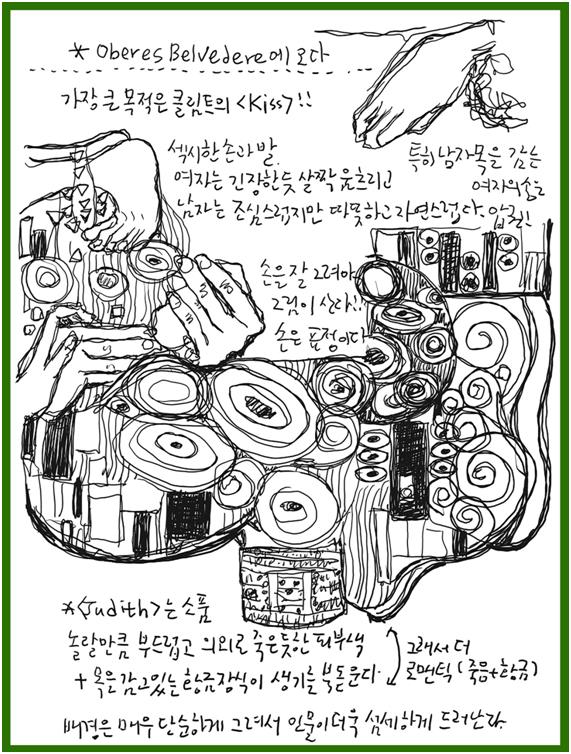

그러나 밥장이 빈에서 가장 기대한 것은 구스타프 클림트의 작품을 대면할 수 있다는 것. “손을 잘 그려야 그림이 산다. 손은 표정이다.” 클림트의 대표작 ‘키스’를 대하는 일러스트레이터의 자세다. “여자는 긴장한 듯 살짝 움츠리고…특히 남자의 목을 감는 여자의 손은 압권”이라고 했다. 클림트의 또 다른 대표작 ‘주디스’와 함께 벨베데레 궁전 미술관에서 만날 수 있다.

클림트의 작품은 다른 유명 화가의 작품과 마찬가지로 빈의 여러 미술관에 분산돼 있다. 관람객 입장에선 치사한 처사지만 입장료 수입을 감안하면 영리한 전략이다. 벨베데레 미술관은 ‘중세에서 현대까지’라는 부제를 붙여서 여러 작가들과 함께 클림트를 전시하고, 레오폴트 미술관은 ‘세계 최대 에곤 실레 컬렉션’이라는 이름으로 그와 친분이 있었던 작가를 한데 모아 놓은 식이다. 물론 클림트의 작품도 전시하고 있다. 벽면에 장식된 클림트의 작품은 예술사박물관에서 볼 수 있다.

레오폴트 미술관과 현대미술관, 어린이박물관 등이 몰려있는 무제움콰르티어(MQ) 광장에는 빈의 상징물 엔지스(Enzis) 의자가 설치돼 있다. 각자 편하게 앉고 누워 쉬는 시민들이 빈의 여유를 한껏 뽐낸다.

▦슈퍼센스에 들르다

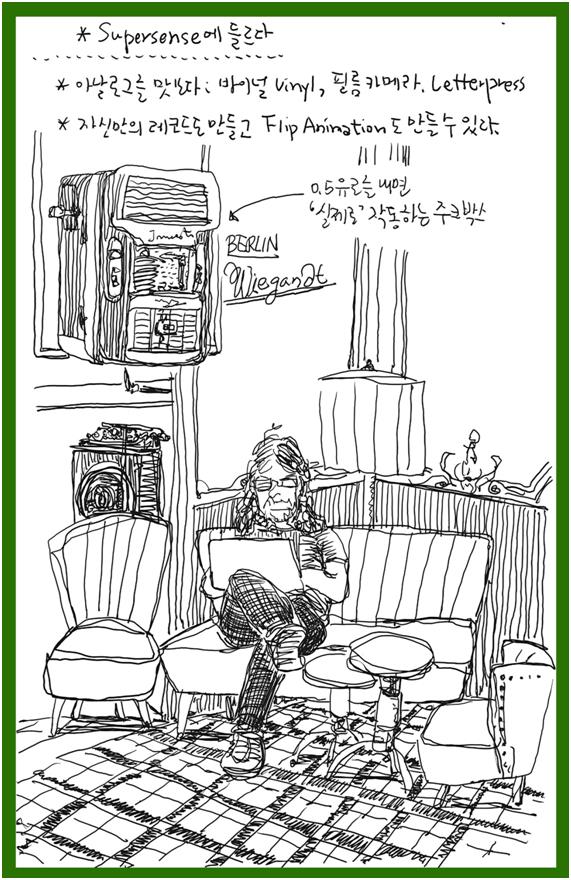

프라터 거리의 ‘슈퍼센스(supersense)는 의외의 장소. 아날로그 감성 물씬 풍기는, 카페를 겸한 조그만 가게지만 이름처럼 센스가 넘친다. 예를 들면 세계최대 즉석 카메라로 직접 사진을 찍어 판매하거나, 오래된 주크박스에 0.5유로 동전을 넣고 음악을 감상하는 식이다. 작은 스튜디오를 갖추고 있어 수제 레코드를 만들 수도 있고, 자신만의 디자인과 글귀로 엽서와 포스터를 찍을 수도 있다. 한마디로 7080추억을 판매하는 아이디어 가게다.

프라터 거리는 19세기 유대인 중류층들이 많이 살던 곳이다. 요한 슈트라우스 2세가 ‘아름답고 푸른 도나우강’을 작곡한 집이 인근이고, 노벨문학상을 수상한 엘리아스 카네티, 극작가 아르투어 슈니츨러, 영화 ‘카사블랑카’의 음악 감독 막스 슈타이너도 이 거리에서 살았다.

빈 시민(Wiener)의 문화적 자부심은 도시 전체에 넘쳐난다. 한국인 가이드 신교춘씨는 1988년 빈 생활을 시작할 당시 할아버지 손을 잡은 아이가 입석에서 4시간 동안 흐트러짐 없이 음악회를 관람하는 모습에 충격과 감동을 받았다고 회고했다. 시에서는 저소득층과 실업자도 공연과 전시를 즐길 수 있게 문화카드를 지원한다. 청소부지만 오페라에 정통하고, 자연과학자지만 영화배우수업을 하는 사람들도 흔하다. 국립오페라극장에는 3~4유로짜리 입석도 많아 주머니가 가벼운 학생들도 부담 없이 공연을 접할 수 있다. 보통 1년 정기권을 구입한 빈 시민들이 객석의 80% 이상을 채우기 때문에 관광객 몫은 실제 많지 않다. 그럼에도 도심 곳곳에서 모차르트 복장으로 표를 파는 호객꾼을 흔히 만날 수 있다. 서울의 ‘삐끼’들이 유흥주점으로 손님을 끄는 반면, 빈의 ‘삐끼’들은 음악회와 공연장으로 관광객을 모은다.

▦비엔나를 맛보다

빈에서 커피를 빼놓을 수 없다. 밥장도 ‘비엔나 커피’로 유명한 ‘카페 센트랄’에 들렀다. 모카커피에 휘핑크림을 듬뿍 얹은 아인슈패너보다 더 인상적인 건 사실 웨이터. 한 두 번 오면 아는 체도 않지만 3번째 방문하면 이미 취향을 파악하고 있을 정도란다. 이곳뿐만 아니라 이름난 카페의 웨이터는 중년 남성이 대세인 듯하다. “서비스와 웨이터가 제대로 된 직업인 나라다.”

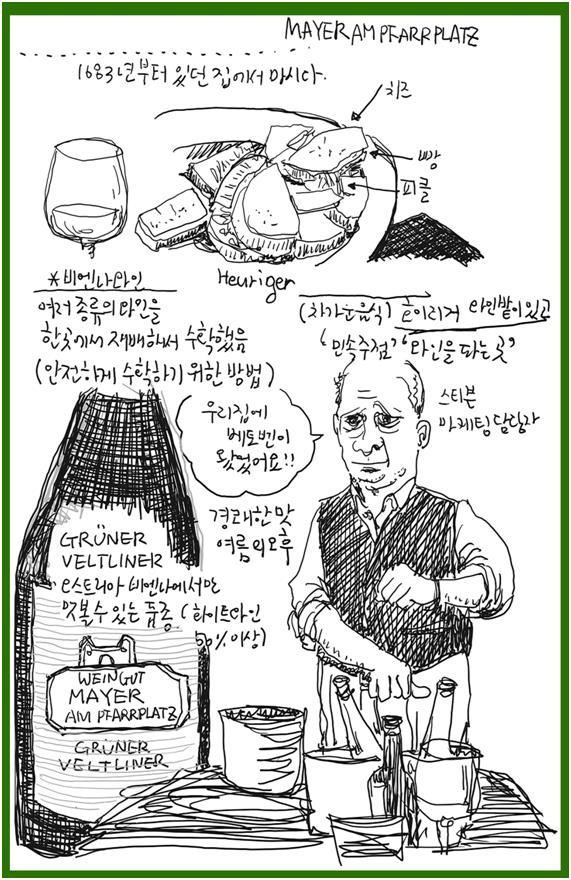

빈은 와인으로도 유명하다. 북부 외곽의 마이어 암 파플라츠(Mayer am Pfarrplatz) 와이너리를 찾았다. 베토벤이 머물면서 3번 교향곡 ‘영웅’을 작곡한 곳이어서 건물에는 ‘베토벤하우스’도 함께 표기돼 있다. 빈 와인의 특징은 여러 품종의 포도를 함께 사용하는 것. 안전을 위해 한 밭에 3~4종의 포도를 재배하기 때문이다. 야외식당을 겸한 와이너리에서는 화이트와인과 레드와인 각 2종을 시음한다. 한국인 일행은 대체로 탄산이 살짝 섞인 경쾌한 화이트와인을 선호했다.

인구 180만의 대도시답지 않게 빈은 와이너리의 오후 햇살처럼 여유로움이 넘친다. 풍부한 숲과 공원, 언제든 편히 쉴 수 있는 길거리 벤치와 카페도 음악과 미술, 건축과 문학을 망라한 수많은 예술가들을 빈으로 끌어 들인 요인이었을 법하다. 세계에서 가장 오래된 대관람차도 타고, 올드 도나우 강변에서 맥주도 마시고, 짬을 내 오페라도 감상하고, 훈데르트바서가 설계한 건축물도 찾아가는 등 밥장의 알찬 빈 여행 이야기는 그의 블로그 ‘밥장의 에피파니’에서 더 자세히 볼 수 있다. 공연과 전시, 주요관광지와 쇼핑 등 빈 여행에 대한 전반적인 정보는 빈 관광청 홈페이지(www.vienna.info)에서 얻을 수 있다. 영어 중국어 일본어 등 11개 국어로 서비스하는데 한국어는 빠져있어 아쉽다.

빈=최흥수기자 choissoo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0