[기억할 오늘] 7월 6일

“내가 그리는 것은 꿈도 악몽도 아니다. 나는 다만 내 현실을 그린다.”

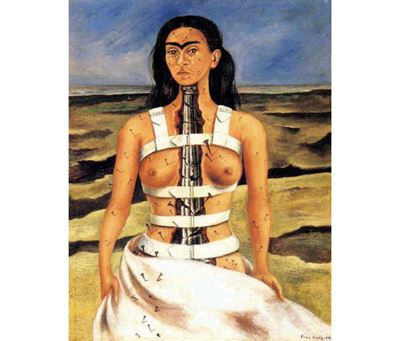

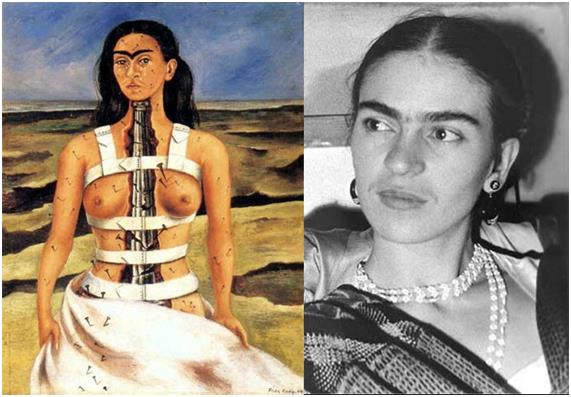

멕시코 화가 프리다 칼로(Frida Kahlo,1907~1954)는 그의 작품세계를 초현실주의로 분류하는 평단에 반감을 드러내며 저 말을 했고, 그의 극적인 삶과 작품들을 나란히 대비시키는 이들의 알리바이처럼 활용돼왔다. 사실 칼로의 ‘부서진 척추’나 ‘상처 입은 사슴’같은 초현실주의적 그림들은, 그의 격렬하고 참담한 운명적 사건(척추성 소아마비, 교통사고, 디에고 리베라와의 결혼 생활 등)들과 잘 겹친다.

하지만 그의 예술은 저런 비극뿐 아니라 여러 층위의 행운의 결과이기도 했다. 그는 멕시코 혁명이 시작되기 3년 전인 1907년 7월 6일 태어났다. 부패 독재정치와 지주들의 횡포에 맞서 가난한 농민과 혁명적 영웅들이 활개치던, 역동적이고도 변화무쌍한 시대와 함께 그는 성장했다. 자유주의와 사회주의, 무정부주의, 인민주의, 제도적 민주주의 등 다양한 사상들이 시장과 광장과 전사들의 전선에서 실험되던 시기였다. 물론 희생도 컸다.

그는 자유주의자였던 사진작가 아버지(곤잘로 기예르모 칼로)를 만났다. 헝가리계 독일 이민자인 그는 어린 딸 칼로에게 유럽의 지식과 예술을 두루 누릴 수 있도록 차별 없이 교육했다. 강한 기질을 타고난 칼로는 소아마비의 장애를 극복하고자 온갖 운동에 심취했고, 아버지는 딸의 복싱과 레슬링 레슨비도 기꺼이 댔다.

그가 멕시코 최고 엘리트 코스의 관문이던 ‘멕시코국립예비학교’에 입학한 것도 혁명 정부를 만난 행운 덕이었다. 당시 교육부장관이 혁명 이데올로그이자 ‘문화 국민주의’의 교육철학자 호세 바스콘셀로스였다. 그는 여학생의 ‘예비학교’입학을 허용했고, 칼로 또래는 첫 수혜자였다. 바스콘셀로스는 멕시코의 문화적 전통과 긴 유럽 식민지 기간 동안 체득된 가톨릭문화의 융합을 추구했고, 그를 통해 국민적 정체성을 구축하고자 했다. 저 유명한 ‘멕시코 벽화운동’이 그의 대표적 문화사업이었다. 칼로가 운명의 남자 리베라를 만나 서로 매혹됐던 것도 1923년 벽화 작업을 벌이던 예비학교 담장에서였다.

그의 예술은 악몽처럼 어두운 삶의 필터를 통해 과도하게 이해되지만, 안데스의 햇살처럼 밝고 건강한 색조 속에는 저 행운의 기운들도 깃들었을 것이다. 칼로 부부의 전시회가 예술의전당 한가람미술관에서 열리고 있다. 8월 28일까지.

최윤필기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0