제목 없음을 제목으로 달았습니다. 제목을 달기 어려웠다, 제목을 달고 싶지 않았다, 여러 이유를 생각해볼 수 있습니다.

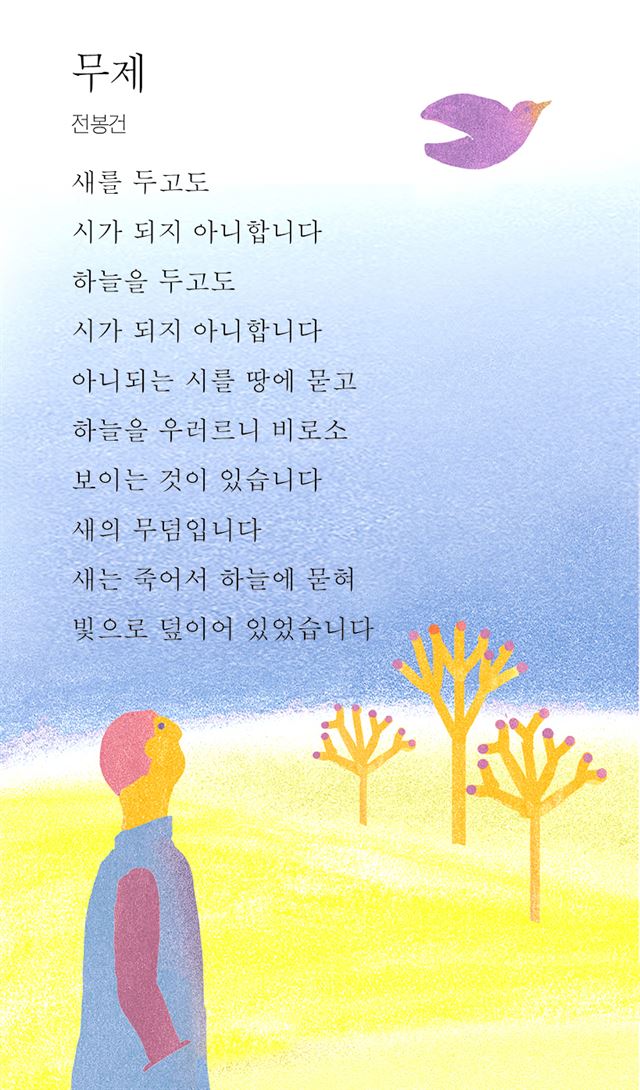

자유의 상징인 새를 두고도 구원의 상징인 하늘을 두고도 시가 되지 않았습니다. 새가 아닌, 하늘이 아닌 시를 땅에 묻었습니다. 새가, 하늘이 안 보이는 것은 시 때문이라는 것을 시인은 알고 있는 것이지요.

아니되는 시를 땅에 묻는 심정. 전적으로 텅 빈 눈과 손이 됩니다. 텅 빈 몸이 됩니다. 시를 못 가진, 안 가진 시인이 됩니다. 즉 아무 것도 없는 시인이 됩니다. 아니되는 삶을 땅에 묻는 심정이 되면, 삶을 못 가진 사람이 되는 것이지요.

그런데 텅 빈 눈으로 보니 비로소 보입니다. 하늘과 새가 말입니다. 그동안 시가 눈에 꽉 차 있던 것이지요. 그러니 시가 세계를 가리고 있던 것이지요.

날개를 가진 것들은 하늘을 떠날 수 없으므로, 새의 무덤은 하늘입니다. 새의 숙명입니다. 묻힐 수 없는 것들의 죽음을 덮어주며 빛은 비로소 빛이 됩니다. 빛이 할 역할입니다.

저는 아직까지 시에 무제라는 제목을 달 용기를 내보지 못했습니다. 7월에는 오늘에, 삶에, 나에, 무제를 자꾸 붙여보려 합니다. 그러다 보면 시에 무제라는 제목을 달 수 있을 거라 믿으면서요. “이름 붙일 수 없는 것”, 시선이 열리는 처음일 것입니다.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0