세계의 북디자이너 10

전가경, 정재완 지음

안그라픽스ㆍ592쪽ㆍ3만원

2011년 작고한 독일의 저명한 미디어 학자 프리드리히 키틀러는 “글은 더 이상 소리와 이미지를 짊어질 수 없게 됐다”고 말한 바 있다. 언어와 문자의 결별은 필연이었다. 말이 공기 중에 흩어져 사라지는 걸 안타까워한 이들은 문자란 방식으로 언어를 박제했고 이는 구텐베르크 이후 활자의 형태로 안착됐다. 그리고 문자의 연원이 언어였다는 사실은 놀라운 속도로 잊혀졌다.

언어와 문자가 밀착됐던 한때를 우리가 기억해야 할 이유가 있을까. 키틀러의 “더 이상”이란 표현에서 느껴지는 애틋함의 정체는 무엇일까. ‘바탕체’나 ‘굴림체’로 획일화하기 전 글자는 명실상부 한 점의 그림이었으며, 그 전에 다양한 음조와 성조를 가진 노래였다. 프랑스의 북디자이너 마생은 파리 최초로 출판사에 아트디렉팅 시스템을 도입한 장본인이자, 글자의 잃어버린 기능에 천착했던 인물이다.

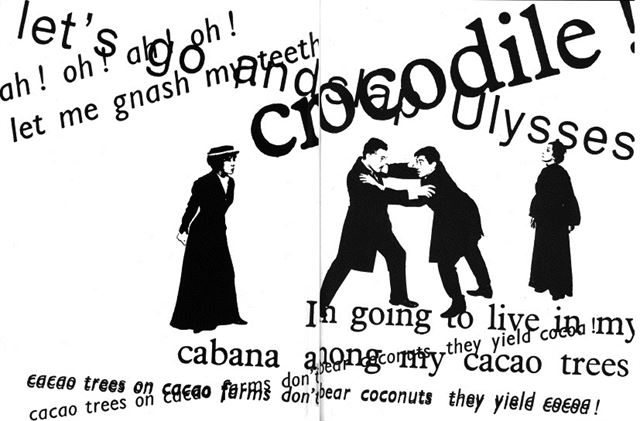

마생이 활동한 20세기 중반의 유럽은 활자를 기반으로 한 기능주의 타이포그래피가 창궐하고 있었다. 내용을 전달하는 것 외에 글자에 다른 기능도 있다는 걸 대부분의 사람이 잊었을 즈음 마생은 ‘대머리 여가수’(1964, 갈리마르)의 북 디자인을 통해 글자의 연원을 상기시켰다. 지면을 가로지르고 겹치는 활자들은 내용 전달엔 별 관심이 없다. 독자는 글자의 의미를 파악하기도 전에 그 역동적인 선들을 따라가느라 정신이 없다. ‘두 사람은 돌았다’(1966, 갈리마르)에서도 활자들은 각양각색의 크기로 존재하며 지면 위에서 춤을 춘다. 마생은 지면 위에 잉크를 흩뿌려 가독성을 떨어뜨렸다. 읽지 마라, 감상하라. 마생의 메시지는 글자, 문자, 언어, 책 전반에 대한 인식을 새롭게 만든다.

“(마생은) 추상적인 기호가 되어버린 활자 중심의 사고에서 이탈해 구술성의 문화에 눈을 돌렸으며, 소리를 기반으로 한 구술성과 문자성, 나아가 소리와 결탁하는 과정에서 생성되는 문자와 이미지의 혼연일체를 부각시켰다. (…) 인간 커뮤니케이션의 ‘복합성’을 표현한 결과물이었다.”

지금 우리가 보고 있는 책의 형태를 결정 지은 전설의 북 디자이너 10인을 인터뷰한 책 ‘세계의 북디자이너 10’이 출간됐다. 마생을 비롯해 스위스의 요스트 호훌리, 일본의 스즈키 히토시, 영국의 리처드 홀리스, 중국의 뤼징런, 한국의 정병규 등이 선정됐다. 인터뷰를 맡은 전가경 디자인 저술가와 정재완 영남대 시각디자인학과 교수는 2010년부터 각각 뉴욕, 런던, 파리, 라이프치히 등지를 돌며 이들을 대면했고 평균 세 시간의 인터뷰 끝에 책을 완성했다.

각국의 디자이너들은 공통적으로 언어와 문자라는 화두에 매혹되지만, 각기 언어와 문자가 다르다는 이유로 전혀 다른 결론에 도달하기도 한다. 한국 북 디자이너 1세대 정병규의 고민이 한글의 아름다움과 한계에 집중된 것도 당연한 일이었다. 민음사와 열화당의 북 디자인을 도맡아 했던 그는 책을 한글의 구체적인 조형적 결합물로 보고 과감한 표지와 편집을 시도했다.

“한글은 자음, 모음이 독립되어 창제되었다. 그 각각은 문자의 요소일 뿐이지 독립적으로 사용할 수 없다. 반드시 모아져야 하나의 낱글자가 된다. 한글의 최대 특징이자 장점은 바로 여기에 있다. 비독립적인 낱자들이 모아져 비로소 낱글자로서 기능을 한다. 낱자를 모으는 행위 자체가 이미지화, 즉 디자인이다.”

독서율 감소로 책의 위기가 대두되는 지금, 북 디자이너들의 이야기는 어느 때보다 상쾌하게 읽힌다. ‘책, 책, 책을 읽자’는 정부기관의 잔소리에 비해 북디자이너들의 질문 “책을 꼭 읽어야 하나요?”는 청량하기 그지 없다. 소설가 이태준은 ‘무서록’에서 이렇게 말했다. “책은, 읽는 것인가? 보는 것인가? 어루만지는 것인가? 하면 다 되는 것이 책이다.”

황수현기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0