한때 가입만 시키면 고액 장려금

할인폭 과장해 벌인 모집경쟁 탓

소비자 71% “거짓정보 사기꾼”

단통법 시행에 인식 더 싸늘해져

정직하게 팔아도 속인다며 눈총

“정말 폰팔이 돼야 하나” 자조도

직장인 오모(33)씨는 “‘폰팔이’만 생각하면 치가 떨린다”며 예전 경험을 떠올렸다. 최신 스마트폰이 탐났지만 90만원이란 가격이 부담돼 망설이던 오씨 앞에서 판매점 직원은 연신 계산기를 두들겨댔다. “일단 지원금을 30만원 드릴게요”라며 입을 뗀 직원은 “여기에다가 5만원짜리 요금제 2년 쓰기로 약정하시면 지원금이 30만원 추가되니 휴대폰 할부원금이 내려가 매달 1만원만 내시면 돼요, 공짜죠”라고 설명했다. 무슨 소린지 도통 이해가 안가 “그래서 매달 얼마를 내면 되냐”고 묻자 직원은 5만1,000원이라고 답했다. 오씨는 합리적인 가격이라고 생각해 스마트폰을 구매했다. 그러나 다음달 오씨가 받아 든 청구서엔 7만원이 찍혀있었다. 오씨는 “곧바로 그 판매점을 찾아갔는데 옷가게로 바뀌어 있었다”며 “2년도 더 지난 일이지만 매달 적지 않은 돈을 꾸역꾸역 낸 기억 때문에 폰팔이는 사기꾼으로밖에 안 보인다”고 말했다.

‘양심 없이 소비자 뒤통수 치는 폰팔이, 폰팔이는 악의 축, 실적 올리려 혓바닥 놀리는 폰팔이.’인터넷 검색창에 폰팔이를 쳤을 때 나타나는 비난들이다. 온갖 부정적 비난이 쏟아지지만 휴대폰 판매점은 동네빵집이나 치킨집처럼 영세 자영업자들의 삶의 터전이면서, 청년층 고용이 높은 업종이기도 하다. 그러나 여전히 휴대폰 판매점에서 일하는 2030세대는 어엿한 직업인 대신 폰팔이 취급을 받고 있으며, 청년들은 “언제까지 무시받아야 하는지 모르겠다”고 호소한다.

폰팔이로 불리는 2030 일손들 ‘폰팔이가 뭐길래’

서울 강변 테크노마트의 한 판매점에서 15년째 일하고 있는 오영석(38)씨는 오전 9시30분 출근해 매장 청소로 하루를 시작한다. 진열대의 휴대폰이 비뚤어지진 않았는지 살피며 정성스레 정리하는 손은 쉴 틈이 없다. 손님들이 가입한 요금제와 구입 기기를 적어야 하는 서류정리도 필수다. 판매 실적은 PC파일로 정리해야 하지만 요즘은 고객의 발길이 뜸해 도통 컴퓨터 앞에 앉을 일이 없다. 오씨는 “이렇게 일하다 저녁 8시면 또 청소하고 퇴근한다”며 “보통 가게에서 일하는 사람 일과가 대부분 그렇지 않느냐”고 웃었다.

오씨가 생각하는 폰팔이의 정의는 간단하다. 그는 “똑같은 휴대폰을 누구에겐 10만원에, 누구에겐 80만원에 파는 사람이 폰팔이”라고 말했다. 잘 모르는 사람들에게 비싸게 팔아 남는 이익을 제 몫으로 두둑이 챙기는 판매자가 폰팔이라는 설명이다. 오씨는 “어떤 업종이든 손님에게 덤터기를 씌우면 당연히 욕을 먹어야 하지만, 유독 이 업계는 그렇지 않은 판매자들까지 폰팔이로 묶이는 실정”이라고 씁쓸해 했다.

2011년 스마트폰 붐과 함께 생겨난 폰팔이

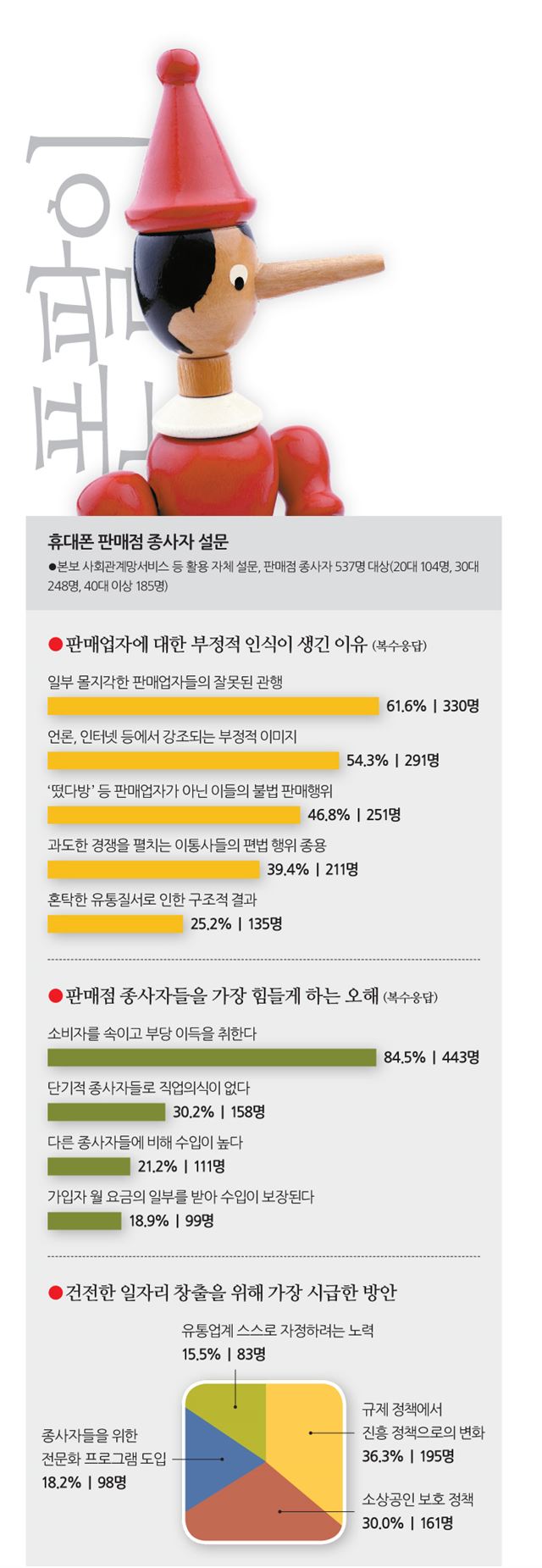

한국일보가 최근 소비자 112명을 대상으로 진행한 설문조사 결과에 따르면 응답자의 78.2%는 폰팔이에 대해 부정적 인식을 갖고 있었다. ‘매우 부정적’ 이라는 응답도 26.4%나 됐다. 폰팔이와 관련해 가장 먼저 떠오르는 이미지는 ‘거짓 정보로 소비자를 속이는 사기꾼’이라는 응답이 71.6%로 압도적이었다. ‘적합한 이동통신 요금제와 휴대폰을 추천해 주는 직원’이라는 이미지를 떠올리는 경우는 5.5%에 그쳤다. 때문에 판매점 직원들도 힘들어 하고 있다. 판매점 종사자 540명을 대상으로 진행한 설문에서 이들을 가장 힘들게 하는 오해는 ‘소비자를 현혹시키고 부당 이득을 취한다’(84.5%)는 것이었다.

잘못된 정보로 소비자를 속인다는 이미지는 어떻게 생겨난 것일까. 통신업계에선 롱텀에볼루션(LTE) 대중화와 함께 불었던 ‘스마트폰 붐’을 이유로 꼽는다. 2011년 3월 스마트폰 이용자가 1,000만명을 넘어서면서 수요가 급증했고, 이동통신사들의 경쟁은 극에 달했다. A이통사 마케팅팀 관계자는 “100만원짜리 스마트폰에 지급되는 판매장려금(리베이트)이 105만원일 때도 있었다”고 회상했다. 일단 가입자를 늘리고 보자는 경쟁 때문에 ‘배(스마트폰 가격)보다 배꼽(리베이트)이 더 큰’ 경우가 등장한 것이다.

이통사들은 유통점에서 가입자 1명을 모집할 때마다 리베이트를 지급했는데 당시 이 금액이 60만~70만원을 웃돌아 ‘월급폰’이란 말이 유행할 정도였다. 판매 실적이 올라갈수록 직원들이 막대한 이득을 보는 유통구조였다. 때문에 마치 대폭 할인해 주는 것처럼 속여 경쟁적으로 가입자를 유치하는 직원들이 생겼고, ‘공짜폰’인 줄 알고 구매했던 고객들은 직원들을 ‘폰팔이 사기꾼’으로 기억하기 시작했다. 설문에서 판매 종사자들은 ‘일부 몰지각한 판매업자들의 잘못된 관행’(61.6%) 때문에 폰팔이라는 부정적 인식이 자리잡게 됐다고 응답했다.

유통구조 뜯어고쳤지만 오해는 여전

스무살을 갓 넘겼을 때부터 일을 시작해 8년째 판매점에서 일하고 있는 윤모(29)씨는 20대의 대부분을 휴대폰과 함께 보냈다. 그는 “높은 리베이트로 젊은 나이에 엄청난 돈을 버는 이들도 있었지만, 판매자의 몫을 지원금으로 소비자에게 얹어줘 휴대폰을 싸게 구입할 수 있도록 했던 이들도 그만큼 많았다는 점을 기억해야 한다”고 말했다.

정부는 비정상적인 유통구조를 개선하겠다며 단말기유통구조개선법(단통법)을 2014년 10월 시행했다. 지원금에 법정 상한선을 두고 차별 지급을 금지했다. 하지만 소비자들의 인식은 크게 변하지 않았다. 73.1%는 단통법 시행 전과 후 휴대폰 판매업자에 대한 이미지가 바뀌지 않았고, 여전히 좋지 않다고 응답했다.

윤씨는 “폰팔이에 대한 부정적 인식과 과거의 공짜폰만 기억하는 손님들이 많다”며 “법에 따라 일반 제품 매장 직원들처럼 정해진 가격에 팔아도 이젠 싸게 팔지 않는다는 이유로 폰팔이라 비난하니 난감할 뿐”이라고 토로했다. 그는 “주변 사람들이 과거에 겪었던 피해 이야기만 듣고, 판매점 직원들은 무조건 비싸게 팔 것이라는 선입견이 남아있다”고 덧붙였다. 이번 소비자 설문에서도 ‘과거 직접적 피해를 입었다’(20.0%)는 응답보다 언론이나 인터넷 등을 통해 부정적인 정보를 접했거나(45.5%), 주변 사람들로부터 전해 들었다(34.6%)는 경우가 훨씬 많았다.

초과 지원금 지급을 금지한 단통법으로 소비자들이 느끼는 구매 부담은 높아지고, 판매업자에 대한 부정적인 인식은 바뀌지 않으면서, 판매점의 경제적 상황은 점점 열악해졌다. 수익의 전부였던 리베이트는 줄었고 일터를 떠나는 2030 판매업자는 늘었다.

종사자 설문 결과 판매점 규모는 3인 이하(46.4%) 비중이 가장 높았다. 이직률이 높은 이유로는 ‘단통법 시행 후 생긴 미래에 대한 불확실성’(59.1%)이 1순위로 꼽혔다. 15년차 판매직원 유광석(37)씨의 동료는 결국 올해 1월 판매업을 그만두고 청소용역업체에서 일하고 있다. 유씨는 “정직하게 상담하고 친절하게 좋은 정보를 안내하고 있다는 자부심을 갖고 있지만 고객들은 사기꾼을 대한다는 선입견을 갖고 매장에 들어오는 경우가 많아 힘이 빠진다”고 말했다. 그는 “법이 정한 금액 이상 지원금을 주지 못하도록 해 이를 지키지만 매출이 90% 이상 급감하다 보니 편법을 쓰는 폰팔이가 돼야 살아남을 수 있는 것 아닌가 하는 생각이 든다”며 “청소 일을 하는 분들은 환경미화원이라고 부르지만, 정작 통신업계 판매업자에 대한 인식은 여전히 폰팔이에 머물러 속상하다”고 덧붙였다. 맹하경 기자 hkm07@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0