“진단학회가 역사학자 중심의 우익적 경향성을 대표한다는 종래 평가는 재고될 필요가 있다.”

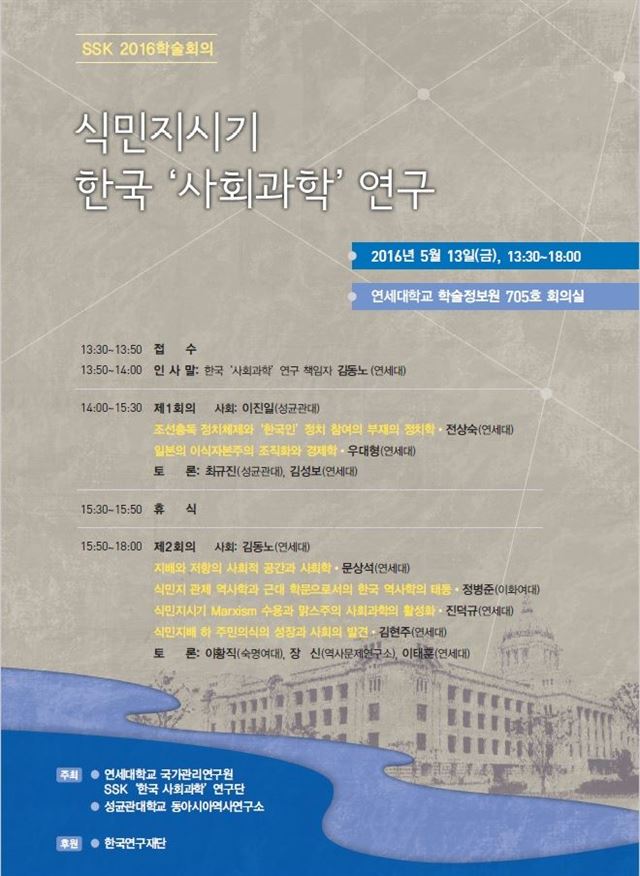

1934년 출범한 진단학회는 찬반을 떠나 흔히 우파 역사학자들의 대표적 단체로 꼽힌다. 아주 단순하게는 ‘진단학회=이병도=실증사학(혹은 식민사학)’ 이렇게 정리되기도 한다. 정병준 이화여대 사학과 교수는 이런 인식틀에 문제 제기하는 논문 ‘식민지 관제역사학과 근대학문으로서의 한국 역사학의 태동-진단학회를 중심으로’라는 글을 발표한다. 13일 오후 1시 30분부터 연세대 학술정보원에서 열리는 학술대회 ‘식민지시기 한국 사회과학 연구’에서다.

정 교수는 이 논문에서 진단학회가 역사학만의 모임이라는 사실을 부인한다. 한국사 이외 국어국문학, 민속학 등 다양한 분야 연구자들의 집합체가 진단학회라는 것이다. 진단학보에 투고한 이들을 따져봐도 역사학자가 11명으로 많긴 했지만, 국문학자도 6명, 국어학자도 5명, 민속학자도 3명, 고고학자 2명 등 다양하게 구성됐다.

구체적으로 경성제대 1회 졸업생인 국문학자 조윤제의 증언을 소개했다. 조윤제는 “조선민속학회의 ‘조선민속’과 조선어문학회의 ‘조선어문’을 통합한 학술지가 ‘진단학보’”라는 말을 남겼다. 이 증언은 널리 알려지지 않았는데, 실제 1934년 진단학보가 나오자 두 잡지의 발행은 중단됐다.

이렇게 다양한 연구자들이 결집하게 된 까닭엔 시대 상황이 놓여있다. 1920년대 일제는 경성제대ㆍ조선사편수회를 세우고, ‘조선사’ 편찬사업을 진행했고, 관학단체인 조선사학회ㆍ경성독사회를 만들어 ‘조선사학’ ‘조선학보’ 등을 내놓는다. 근대적 방법론으로 무장한 학문의 공세가 시작된 것이다.

이에 맞서는 방식은 이미 두 가지가 있었다. 하나는 안재홍ㆍ정인보 등의 ‘조선학 운동’이고, 다른 하나는 백남운ㆍ인정식 등의 마르크스주의 사회경제학이다. 그러나 유학과 경성제대 경험을 통해 근대적 학문 방법론을 익힌 신진학자들은 ‘운동으로서의 학문’에 쉽게 동조하지 못했다. 이들에게 중요한 것은 무엇보다 “논문을 작성할 수 있는 능력”이었고 이들의 자부심은 “일제 시기를 통틀어 일본 관학 아카데미즘의 수준에 도달했으면서도 동시에 한글로 간행된 종합학술지는 진단학보가 유일”하다는 데서 나왔다.

근대적 방법론을 익힌 이들은 좌우 불문하고 진단학회로 모였다. 그럼에도 우익적 단체로간주되는 까닭은 광복 이후 좌파가 사라져서다. 해외 유학파 고고학자 도유호ㆍ한홍수나 경성제대 출신 김석형ㆍ박시형은 마르크스주의 방법론을 썼다. 1945년 광복 직후 진단학회 지도부 역시 좌파적 성향이 짙었다. 이들은 곧 월북ㆍ납북 형식으로 사라졌다. 진단학회의 좌파적 경향성에 대해 증언해줄 이들이 없어진 것이다. 거꾸로 그렇기에 진단학회는 광복 이후 서울대 교수 12명, 연세대 교수 4명, 고려대 교수 2명을 배출하면서, 동시에 김일성대 교수도 6명이나 나왔다.

정 교수가 “진단학회는 어느 특정 개인의 것이 아니었으며 식민지 상황이 창출해낸 한국학 종합 연구학회였다”고 강조하는 이유다. 이날 학술 대회에는 이외에도 ‘식민시기 마르크스주의 수용과 사회과학의 활성화’ 등 5개의 주제발표와 토론이 이어진다.

조태성 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0