아름답고도 위험한…킬로토아-축칠란 트레킹

에콰도르에 가야 하는 단 한 가지 이유를 꼽으라면 대부분 침도 마르기 전에 갈라파고스 섬을 말한다. 그 판단은 잠시 미뤄두어도 좋다. 당신이 킬로토아(Quilotoa) 루프에 가기 전까지는.

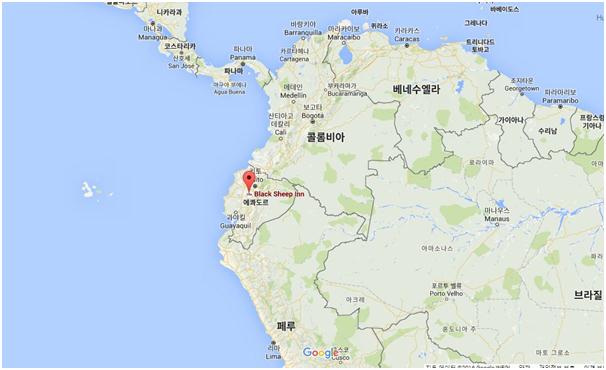

세계의 적도, 세상의 허리춤을 꿰찬 에콰도르는 버킷리스트 여행지인 남미에 속하면서도 여행자 사이에서 속절없이 무시당해왔다. 대부분 페루하면 마추픽추, 브라질하면 리오데자네이로, 볼리비아하면 우유니 사막이라 하듯 한 나라를 대표하는 지명이 여행 본능이 자극한다. 그렇다면 에콰도르는? 망설임 없이 킬로토아 루프라고 단정한다.

킬로토아 루프는 에콰도르 심장부에 자리한 총 200여 km의 타원형 트레일이다. 해발고도가 낮게는 2,800m로부터 높게는 3,914m까지 안데스 산맥을 관통한다. 훌륭한 트레일이란 이야기는 익히 들었으나, 무엇보다 끌린 건 만만해 보여서였다. 우린 이미 안데스 경험한 터였다. 이곳은 트래킹을 포기하고 싶을 즈음, 즉 5시간 정도 겁나게 걸은 후 산간마을에 도착해 여독을 풀 수 있는 ‘고진감래’형 트레일이다.

코스 선택의 폭도 넓다. 물론 그만큼 골치도 아프다. 인터넷상 킬로토아 루프의 정보는 되려 여행자에게 한 트럭도 넘을 질문과 참견을 던진다. ‘시계 방향으로 돌래? 아니면 시계 반대방향? 어느 마을에서 하룻밤을 보낼래? 킬로토아 호수는 구름에 가려 못 볼 수도 있어. 이 방향으로 가면 오르막길이라 시간이 걸리겠지만 퍽 아름답지. 요일마다 버스 시각이 약간 달라. 아, 거기선 새벽 3시에 출발하는 레체로(lechero, 우유 배달차!!)가 있을 거야.‘

선택은 많아 보였지만, 정확한 정보는 무덤이나 마찬가지였다. 축칠란은 그나마 호스텔의 홈페이지가 막강한 정보를 보유했지만, 그 외 마을에 대한 정보는 전멸 수준이었다. 결정적으로 새벽 3시 우유 배달차에 탑승하지 않으면 마을을 벗어날 수 없다는 대목에서 진위에 대한 의혹은 증폭됐다. 그간의 남미 정보가 얼마나 많이 속여왔는지 우린 충분히 알고 있었다.

믿거나 말거나 우리의 킬로토아 트레일 계획

1일차 : 라타쿵가(Latacunga)-버스-킬로토아-트레킹-축칠란(Chugchilan)

2일차 : 축칠란-트레킹-이신리비(Isinlivi)

3일차 : 이신리비-버스-사키실리(Saquisili)-트레킹-라타쿵가

극기는 용납하나 극한을 싫어하고, 어느 이름 모를 산에서 시체로 발견되었다는 소식을 들려줄 용기는 없었던 우리의 결론이었다. 변수도 있었다. 우린 걷는 시간이 남들보다 0.5배는 더 걸리는, 사진 촬영을 즐기는 풍류의 지구별 여행자였다. 자신의 체력을 무작정 믿으면 황천길이란 문구를 가훈처럼 모시기도 했다. 이런 사정을 염두에 두고 전날 잔뜩 장을 봤다. 숙소가 있는 마을과 마을 사이엔 상점도, 레스토랑도 없다고 했다. ‘죽음의 트레킹’일 거란 예상 때문에 장보기는 그 어느 때보다 신중하고 엄숙했다.

“그래, 일단 가보자.”

다음날 오전 8시, 보조가방만 들쳐 업고 킬로토아행 버스가 있는 키툼베 터미널에 도착했다. 전날 버스 시각을 알아보러 왔다가 허탕치는 바람에 일찍 서둘렀다. 혹 킬로토아행 버스를 탈 수 없다면 그나마 버스편이 자주 있는 숨바우아(Zumbahua)로 가 그곳에서 킬로토아행 택시나 콜렉티보(여러 명이 합승하는 택시 혹은 승합차)로 갈아탈 작정이었다. 다행히 오전 9시 301분에 있다고 했다. 이젠 놀랍지도 않지만, 버스는 사람이 꽉 차길 기다렸다. 2시간이 넘은 시각, 갓 출발하려던 버스에 3명의 ‘아메리칸 걸’들이 탔다가 자리가 없다는 이유로 내리려는 상황이 발생했다. 버스 안내원은 잘 걷지도 못하는 두 할머니(공짜 탑승자)에게 자리에서 일어나라 하더니 여행자를 앉혔다. 그녀들은 이 사실을 뻔히 알고도 앉았다. 네 엉덩이, 안 따갑디? 가끔 집에 있어줘야 하는 여행자도 불쾌하게 만나곤 했다.

버스는 2시간여 구름을 헤집고 달려 킬로토아에 당도했다. 내리자마자 뒤로 쭉 밀렸다. 칼바람이었다. 바닥에선 모래가 일어 미니 허리케인을 일으키더니 얼굴을 덮쳤다. 안데스 전통복장을 펄럭이는 원주민을 두어 명 지나쳤을까. 전망대로 전진할수록 바람에 휘감겨 괴성이 증폭했다. 몸이 풍선처럼 부풀었다. 동시에 난간을 잡지 않으면 날아갈 듯한 가벼움. 눈은 시리고 넋은 반쯤 나갔다.

3km 너비의 칼데라호, 킬로토아 호수가 바로 눈앞이었다. 하늘과 구름이 호수에 마블링된 그 자태라니! 삐쭉삐쭉 굵고 날렵한 선의 화산 능선과 하늘이 투영되어 변화무쌍한 호수의 조화가 가히 관능적이었다. 바람은 여전히 이곳의 주인이었다. 카메라는 요동치고 호수도 바람결을 거듭 수놓곤 했다. 정신 차려야 했다. 벌써 오후 12시가 넘었다. 호수 아래로 가까이 가는 대신 축칠란으로 향하는 트레킹 코스에 발을 내디뎠다.

자, 이제 본격적인 하이킹의 시작이다. 킬로토아 호수 전망대에서 축칠란까진 고작 10.24km. 고작이긴 한데, 평지가 아닌 산이기에 그 숫자가 어마어마해 보였다. 일단 킬로토아 호수를 오른편에 끼고 걸음마다 변화하는 호수 전경의 추이를 훔쳐보며 전진했다. 호수를 등지는 시점, 모래언덕의 횡포가 계속되다 이후 길은 화려해졌다. 꽃으로 수놓은 녹색 길을 지나다가 밭일하는 아낙네가 어깨너머로 보이고, 야마가 하품하는 사이로 쫙쫙 갈라진 절벽의 위용이 보였다. 때론 가파른 꽃밭에 아슬아슬하게 선을 그리는 길이 나오는가 하면, 엔도르핀을 돌게 하는 숲길이 트레킹의 즐거움을 더했다.

내내 찬양했다. 아, 킬로토아 루프는 밀당의 고수였구나. 거친 호흡을 일으키는 오르막길 끝엔 뻥 뚫린 가슴을 선물하는 경관이 있고, 이 나무가 저 나무 같을 그 즈음엔 한구석에 몸을 뉘이고 싶은 소박한 시골 풍경이 등장하는 식이었다. 영화 ‘트루먼 쇼’의 트레킹 버전이 나오면 이곳이리라. 한 편의 잘 짜인 트레일 시나리오였다.

한 가지 (대단한) 문제점이 있다면, 가끔 길이 사라지는 순간이었다. 혹은 생각하기에 따라 여러 갈래의 길이 있었다. 이때면 그 흔한 안내 푯말은 종적을 감췄다. 오히려 전혀 필요 없다고 생각한 시점에, 과도하게 친절한 푯말이 서 있었다. 직감으로 가다가 사유지에 불법 침입하기 일쑤였다. 2시간여 갈팡질팡하기를 거듭한 후 산 루이스 위쿤토(San Ruiz Wicunto)란 마을에 당도했다. 중간쯤은 왔다고 생각했는데 배신당한 기분이었다. 축칠란까진 6.6km, 근육이 몽땅 사라지는 듯 휘청거렸다. 온몸의 땀 냄새에 다시 한 번 휘청거렸다.

힘들수록 단순해졌다. 오후 4시에 가까워지는 시각, 해가 지면 매우 곤란한 상황이 벌어질 게 뻔했다. 목표가 분명해지자 속도가 빨라졌다. 김이 모락모락 나는 따뜻한 물과 기름진 음식이 있는 호스텔로 가는 거야!

구아야마 산 페드로(Guayama San Pedro)를 기점으로 시우이 계곡(Rio Siui Canyon)을 통과하면서 트레킹의 성격은 좀 달라졌다. 한걸음 한걸음에 모든 신경을 집중해야 했다. 좌측은 거칠고 쩍쩍 갈라진 가파른 암벽, 우측은 낭떠러지였다. 이후에는 엉덩방아를 찍으며 내려가는 내리막길이 이어졌다. 내려간다고 그리 기쁘지만은 않았다. 최종 목표인 호스텔은 분명히 반대편 산 중턱에 위치하지 않던가. 오르막이란 고생길이 곧 당도할 잿빛 미래였다.

인간은 참 변덕스럽다. 1시간 전까지만 해도 이곳에 와보지 못하는 삶은 불행일거라 단정했는데, 이젠 이 길이 언제 끝날 것인지 조바심이 나기 시작했다. 모든 게 위태로워 보였다. 다리라고 하기엔 위태로운 계곡 사이의 통나무를 밟고 건너자 숨이 깔딱거리는 오르막길이 시작됐다. 1.74km 남았다는 푯말 역시 위태롭게 서 있었다. 좁은 길을 오르니, 차가 다닐 만큼 제법 큰 도로가 나왔다. 먼발치에서 ‘털털털’ 오프로드를 힘겹게 달리는 듯한 픽업트럭 소리에 소머즈처럼 즉각 반응했다. 즉각 저 차를 잡아야 산다는 본능이 발동했다. 탈진 상태를 대변하는 축 처진 어깨에, 최대한 불쌍한 표정을 지었다. 차가 우리 앞에 섰다.

“축칠란?”

“씨!(스페인어로 네)”

2명의 히치하이커는 쉽게 마을의 폐부를 뚫었다. 우리의 목적지, 호스텔로 향했다. 호스텔은 여행자에게 이 안데스 마을의 상점이자 식당이요, 오아시스였다. 저녁과 아침 식사를 옵션으로 한 1박을 예약하고 해먹에 몸을 뉘였다. 이제야 살 것 같다는 안도가 살아 있다는 기쁨으로 탈바꿈해갔다.

애석하게도 현실은 100% 상상대로 일어나진 않았다. 우리가 도착하기 전까지 말짱했던 전기가 뚝 끊겼단다. 전 세계 여행자와 함께 난민처럼 촛불 아래 저녁 만찬을 스폰지처럼 흡수했다. 오후 8시경, 하얀 입김을 내며 이불 속으로 들어갔다. 냉수 마찰에 경기를 일으키기보다 찝찝함을 참는 편이 나았다. 내 생애 그리 깊은 밤은, 베개에 머리를 대자마자 잠든 밤은 찾아오지 않을 것 같았다. 혹 이는 다음날 업그레이드될 고초에 대비한 선견지명이었을까.

강미승 여행칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0