지난 19일 세상을 떠난 하퍼 리(89)는 대공황기 미국 사회의 인종차별 문제를 고발한 소설 ‘앵무새 죽이기’로 미국에서는 물론이고 전세계적으로 반향을 불러일으킨 작가다. 1960년 이 소설을 낸 뒤 반세기 넘게 작품 활동을 하지 않다 지난해 속편에 해당하는 신작 소설을 낸 뒤여서 더욱 많은 사람을 안타깝게 했다.

‘앵무새 죽이기’는 미국에서 인종차별이 가장 심했던 지역 가운데 하나인 남부 앨라바마주에서 실제로 있었던 일을 바탕으로, 젊은 백인 여성을 성폭행했다는 누명을 쓴 한 흑인 청년을 백인 변호사가 법정에서 변호하는 이야기를 담고 있다. 화자인 6살 소녀 ‘스카우트’의 눈으로 작품의 핵심이 되는 사건을 관찰하며 1930년대 대공황의 여파로 피폐해진 미국의 모습과 사회계층 간, 인종 간 대립을 그렸다.

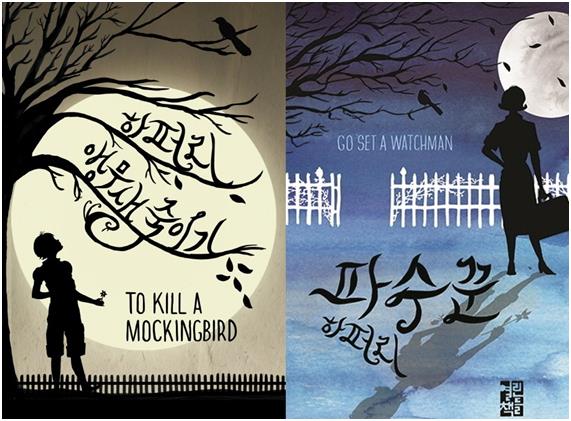

죄가 없는데도 불구하고 단지 흑인이라는 이유로 단죄 받아야 하는 인종차별적인 미국 남부 사회의 편견을 비판하며 타인과의 대화 가능성을 읽기 쉬운 문장으로 감동적으로 그려냈다. 서사 자체가 감동적일 뿐 아니라 작품을 읽는 사람에게 정의와 양심, 용기와 신념이 무엇인지를 성찰하게 만드는 이 작품은 미국 비평계에서 ‘대중문학과 순수문학의 다리를 놓아준 책’이라는 평가를 받았다. 이런 매력 때문에 ‘앵무새 죽이기’는 출간되자마자 베스트셀러가 되었고 전세계 각국 언어로 번역돼 지금까지 4,000만부 이상이 팔린 것으로 추산된다. 미국에서 이 책은 고교 졸업 전 필독서로 꼽히며, 미 국회도서관은 1991년 이 책을 ‘성경 다음으로 영향력 있는 책’ 1위에 올리기도 했다.

지난해까지도 ‘앵무새 죽이기’는 하퍼 리의 데뷔작이자 유일한 작품이었다. 30대 초반의 신인 작가였던 하퍼 리는 첫 작품으로 많은 작가가 꿈꾸는 인기를 얻었지만, 쏟아지는 관심과 기대에 다음 작품을 선보이는 데 큰 부담을 느껴 창작 활동을 하지 않았던 것으로 알려졌다.

하지만 하퍼 리는 지난해 ‘앵무새 죽이기’의 속편에 해당하는 ‘파수꾼’을 내 또 한 번 화제를 불렀다. 55년만의 후속작이었던 데다, 가족이 위협당하면서도 흑인 청년을 변호한 인물로 그려져 미국인들에게 정의로운 남성상으로 자리 잡은 애티커스 핀치를 ‘파수꾼’에서는 백인우월주의 단체 ‘KKK’ 집회에 참석한 적이 있는 인종차별주의자로 묘사했기 때문이다.

영문학자인 김성곤 한국문학번역원장은 “하퍼 리는 작품을 통해 인간사가 복합적이라는 것, 어떤 한 가지로만 사람을 평가하기 어렵고 절대적인 것은 없다는 시각을 보여준다”며 “‘앵무새 죽이기’에서 완벽한 사람으로 보인 애티커스가 사실은 그렇지 않을 수도 있다는 것을 ‘파수꾼’을 통해 또 한 번 보여준 것"이라고 분석했다. 김 원장은 이어 “‘앵무새 죽이기’의 배경인 1930년대 미국은 경제적으로 어렵고 빈부격차가 컸기에 흑인과 외부인에 대한 차별이 극심했다. 그래서 모든 이에게 편견 없이 다가가야 한다는 이 작품의 의미는 더욱 컸다”며 “인종, 빈부, 종교에 관한 비뚤어진 시선이 팽배한 오늘날 한국에도 그의 메시지는 의미 있다”고 말했다.

‘앵무새 죽이기’는 국내에는 1960년대 ‘아이들은 알고 있다’라는 제목의 일본어 중역판이 처음 소개됐다가 절판됐다. 1990년대 이후 번역가 박경민씨(한겨레출판), 김욱동 교수(열린책들) 등이 원제대로 번역했으며 2003년 이후 30만부가 팔린 것으로 집계된다. ‘파수꾼’ 은 번역가 공진호씨가 옮겨 열린책들에서 나왔다.

황수현기자 sooh@hankookilbo.com 연합뉴스

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0