여행 후 가장 많이 듣는 질문, "그렇게 여행하는데 얼마나 들어요?" 100% 확신하는데 한국에서 생활하는 것보단 '싸요'.

"거지가 되어올게요!"

장기 여행을 떠날 때 (우스갯소리로) 다짐했다. 2년 가까이 중남미를 유랑한 후 한국에 돌아왔을 때, 진짜 개털 신세란 걸 절감했다. 내가 살던 강남 오피스텔의 전셋값은 두 배로 뛰어올랐고, 이태원 술집에서 호기롭게 계산한 술값이 하루 치 여비보다 비싸다는 현실과 마주한 그때.

지난 2000년 생애 첫 여행을 태국에서 시작할 때, 하루 3만원 기준으로 여행 경비를 조절하면 된다는 조언을 들은 바 있다. 시대는 변했고 좀 더 업그레이드된 방법이 필요했다. 우리에겐 여행지출의 X파일, 일명 여계부(旅計簿, 여행자의 가계부)가 있었다.

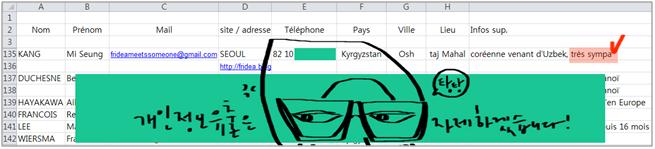

‘여계부’는 탕탕의 기록벽(癖)으로부터 시작했다. 그에겐 고약하고도 놀라운 버릇이 있었으니, 바로 인적 X파일을 만드는 것. 2012년 실크로드 횡단 후 지금까지 길 위에서 만난 모든 인연을 엑셀 파일로 기록한다. 이름과 출신, 이메일 주소, 만난 장소는 물론 간단한 감상평까지 줄줄이. 그 명단엔 키르기스스탄의 국경 도시에서 만난 일개 여행자였던 나 역시 끼어 있다. 기억하건대, 당시 난 맥주를 홀짝거리며 너덜너덜한 종이 전단의 귀퉁이를 잘라 그에게 이메일 주소를 적어준 게 전부였다. 크게 한 방 먹었다. 충격이었다(내 욕이 쓰여 있어서가 절대 아니다!). 여행하면서 주고받는 연락처는 그저 인사치레가 아니었나. 어찌 난 나의 귀한 인연을 그렇게 시간 속에 흘려 보냈던가. 탕탕에게 이름 모를 질투심이 발동했다.

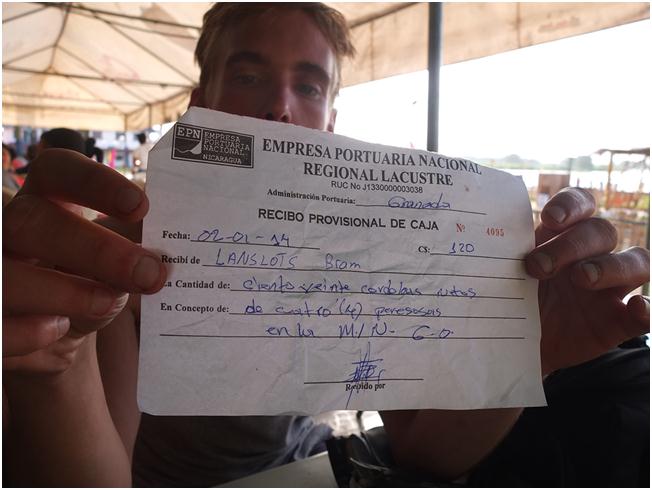

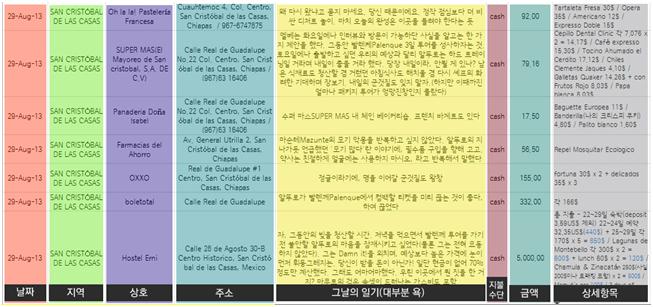

여행을 시작하고 지출에 대한 명확한 관리가 필요했다. 지출의 평등이 여행 동반자 사이의 관계를 유지하는 기본이란 동의에서였다. 여행자는 모두 가난하니까(아니 가난해지니까). 서로 번갈아 가며 공금 400달러씩을 냈다. 이때 청출어람을 노렸다. 탕탕에게 본받아 투명한(!) 여계부의 총대는 내가 졌다. 영수증을 수집하는 몹쓸 습관이 있는 내가 적임자였다. 일단 나라별로 날짜와 여행지, 소비한 내용 및 세부 항목, 가격 등을 구분한 파일을 만들었다. 환율을 따져 하루 얼마를 소비했는지 달러로 환산했다.

단 각국의 1인당 GDP, 즉 평균 생활수준을 고려했다. 나라의 생활 수준이 다르면 소비의 수준도 달라지기 마련이니까. 여기서 잠깐, 장기와 단기 여행의 차이도 논해야 한다. 단기 여행은 한 순간의 꿈일 수 있지만, 장기 여행은 그야말로 삶이 된다. 여행 기간이 짧으면 단순간에 소비하려는 심리가 작용하지만(언제 또 여길 올 거야→사자→쓰자), 길면 현지인처럼 허리띠 졸라매며 살려는 본능이 부각된다(돈 없어→또 오면 돼→다음을 기약하자). 30대와 50대 장기여행자인 우린 대학생처럼 돈 없다고 쫄쫄 굶다간 큰 병 들기에 십상이므로 나이를 감안한 아량도 필요하다. 여계부는 나라별로 1인당 GDP를 크게 벗어나지 않으면서 여행자답게 누릴 건 누리는 그 ‘정도’가 기준이 되었다. 쓸 땐 쓰고 아낄 땐 아끼는 소비의 ‘밀당’ 지표랄까.

처음은 순탄했다. 지출을 빠짐없이 적고 환율을 따져 기록했다. 세부 항목은 공란에 가깝다가 구매 품목까지 세밀하게 적는(그램 수까지 포함) 탄력을 받았다. 한 푼도 허투루 쓰지 않겠다는 의지가 처절하게 묻어났다. 나라별 형편에 맞는 경영 소비까지 하다니, 왠지 똑똑해 보여 신도 났다. 그런데 시간이 지날수록 여계부가 장맛처럼 변해갔다. 의도가 점점 다른 방향으로 흘러갔다. 같은 길도 왜 버스 요금이 달라?(과테말라), 비싼 메뉴로 바꿔 계산하는 재주가 있네?(쿠바), 슈퍼마켓마다 어찌 이리 계산 실수가 잦은 거야?(코스타리카) 난 대차게 욕을 기록했다. 급기야 맥주 값을 공금으로 아낌없이 소비하는 탕탕은 이를 즐기는 게 아닐까 하는 의혹으로 이어졌다. 그렇다. 편집증에 가까웠다. 애초에 가계부 역할이었던 여계부는 욕쟁이 뿌리다의 비밀 장부로 변색되고 있었다. 친구와 (한국말로) 뒷담화하지 못하는 한을, 여계부에 한글로 풀어내고 있었는지도 모른다. 여기에 탕탕은 한술 더 떴다. '나라별로 숙박비와 식비, 교통비 등을 나눠 평균치를 내면 어떨까?' 탕탕, 그대는 쓸데없는 지시를 잘하는 직장 상사? 날 아예 잉여(그는 ‘인어’라 발음한다)의 종결자로 내몰거라.

그러나 한풀이에 가까운 이 기록은 언제나 날 놀라게 한다. 여계부의 최대 미학은 삶에 진정 필요한 것과 필요하지 않은 것에 대한 구분이 명확해진다는 거다. 뭔가를 사거나 하기 전에, “왜?”라는 의문으로 필터링한다. 원하는가 원하지 않는가, 필요한가 필요하지 않은가에 대한 우리의 진짜 목소리를 들을 귀를 열어주는 셈이다.

요즘도 가끔 여계부를 들추어본다. 여계부는 유한한 기억에 희미해지는 그 현장에 바로 우릴 데려다 놓는다. 지금으로선 엄두도 낼 수 없는 어마어마한 이해와 분노가 있다. 내게 멀게만 느껴진 행운도 있고, 지금보다 더한 악조건을 들춰내는 위로도 있다. 현재를 반성하게 하고 때론 칭찬한다. 우리의 과거는 현재를, 미래를 기꺼이 밀고 갈 사유가 되는 것이다. 그러므로 나는 기록한다. 이 길이 끝날 때까지.

사족 : 혹시 과테말라의 500㎖ 오일이 얼마인지 알고 싶으면 내게 물으면 돼요. 가격박사 뿌리다 올림.

여행의 선물

강미승 칼럼니스트 frideameetssomeone@gmail.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0