버락 오바마 미국 대통령도 챙겨본다는 ‘하우스 오브 카드’같은 정치드라마는 일반 시민들로선 알기 힘든 권력의 사생활을 엿보게 한다. 정치의 겉과 속이 어떻게 다른지, 권력은 어떻게 유지되고 부침하는지, 어떤 법안이나 정책이 가죽 홀더에 끼워져 권력자의 책상에 놓이기까지 어떤 보이지 않는 곡절을 겪는지…. 드라마는 권력의 음습한 이면을 극적으로 가공해 시민ㆍ유권자의 현실 정치에 대한 비판적 이해를 돕기도 하지만, 거꾸로 정치를 과도하게 신화화함으로써 관심에서 아예 멀어지게도 한다. 거긴 거액 기부자와 로비스트는 있어도, 시민들의 자리는 없다.

드라마는 또 로비나 로비스트를 냉소하게 한다. 돈 냄새 풍기는 고급 양복에 과장된 매너와 화술로 무장한 ‘살찐 고양이(Fat Catㆍ정치자금을 대고 특혜를 꾀하는 개인이나 이익단체)’들은, 오랜 합법 로비의 전통을 지닌 미국에서도 마피아 변호사나 다름 없는 이미지로 그려지곤 한다. 워싱턴 정가의 베테랑 공익 로비스트 데이비드 코헨(David Cohen)도 한 인터뷰에서 “자신의 자녀가 로비스트가 되길 바라는 부모를 나는 한 번도 만나보지 못했다”고 말했다.

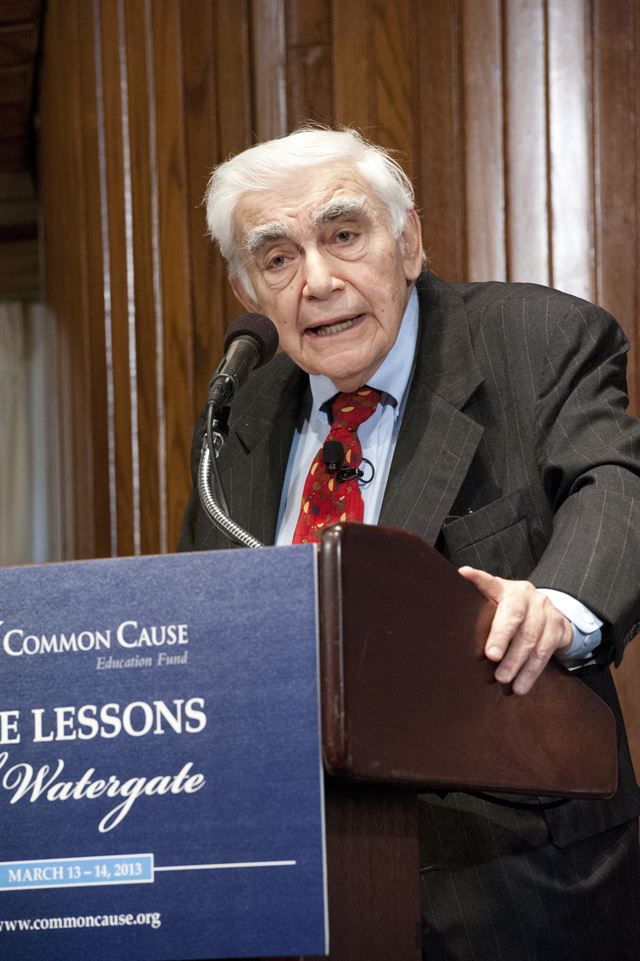

70년대부터 40여 년 동안 워싱턴 정가를 누비며 소외계층의 법적 권리와 제도적 이익을대변해온, 그래서 “공익로비에 대해 말할 수 있는 딱 한 사람이 있다면 바로 그”라는 평가를 받아온 데이비드 P. 코헨이 11월 29일 별세했다. 향년 79세.

코헨은 1936년 10월 10일 필라델피아에서 태어났다. 부모는 유럽서 이민 온 유대인이었고, 아버지는 양복점 재단사였다. 58년 필라델피아 템플대에서 역사학을 전공한 뒤 펜실베이니아대 로스쿨에 진학했고, 얼마 뒤 로스쿨을 중퇴하고 국제가구노조 상근 활동가가 됐다. 자녀가 출세길 마다하고 노동운동가가 되길 원하는 부모도 있으랴 싶지만, 그는 그 선회의 사연에 대해서는 언급한 적이 없다. 노동운동을 제대로 해볼 기회조차 없었기 때문인지도 모른다. 지역 가구업주들의 논유니언샵(nonunion shop, 유니언샵의 반대 개념으로 업주가 무노조 경영을 내세워 노조원 채용을 거부하는 제도) 연대로 노조 자체가 금세 와해됐기 때문이었다. 그 짧고 허망한 노동운동 경험을 통해 그는 현장 활동에 앞서 운동장 자체를 기울여놓은 법과 제도의 부당함을 바로잡는 일이 얼마나 중요한지 뼈저리게 느꼈을 것이다. 그의 다음 직함은 ‘뉴딜’의 이상을 좇던 워싱턴의 정치시민단체 ‘민주주의 행동을 위한 시민들(Americans for Democratic Action)’의 입법파트 대표(legislative representative)였다.

그가 ‘커먼 코즈(Common Cause)’의 현장 리더로 발탁된 것은 35세이던 71년이었다. 정치NGO의 전범으로 꼽히는 커먼 코즈는 공직자 윤리와 선거 민주화 등을 위한 광범위한 입법 청원 로비활동에 집중해온 시민단체로, 존슨 행정부의 복지 장관을 지낸 존 가드너(John W. Gardner, 1912~2002)가 한 해 전인 70년 창립했다. 반전ㆍ인권운동의 열기가 치솟던 때였고, 그 에너지를 정치 개혁의 동력으로 흡수하려는 NGO들의 활력이 돋보이던 때였다. 커먼 코즈는 ‘시민들의 로비(people’s lobby)’를 표방했다. 기업과 이익단체의 기부금을 일체 받지 않고 오직 개인 회원 1인당 연회비 15달러로 운영된 미국 최초의 공익 로비단체였다. 원년 4,000여 명이던 회원은 불과 5년 새 25만 명으로 폭증했고, 그 성장의 전위에 데이비드 코헨이 있었다. 거리의 시민ㆍ학생들이 연일 반전 시위를 벌인들 의회가 전쟁 예산을 승인해버리면 무기와 군인이 전장에 증파되는 게 정치이고 민주주의라는 것을, 심판을 하더라도 다음 선거 때까지 기다려야 하고 그 피해는 또 고스란히 시민들의 몫이라는 것을 그들은 역설했다. 거리 시위가 무의미하다는 게 아니라 싸움의 무대가 거리와 투표장 말고도 있다는 얘기였다.

코헨은 75년 커먼 코즈의 2대 대표에 취임, 81년까지 재직했다. 커먼 코즈는 의회의 힘센 몇몇 위원장들이 권력을 독식하는 계파ㆍ연공서열시스템을 폭로했고, 워터게이트 스캔들 이후 카터 행정부의 정부윤리법(Ethics in Government Act, 1978) 제정을 이끌어냈다. 워싱턴포스트 정치 칼럼니스트 데이비드 브로더(David Broder)는 77년 칼럼에서 “(커먼 코즈)는 고학력 시민들의 느슨한 연대로 형성된 정파성 없는(highly unrepresentative) 조직”이지만 “미국 정치 시스템의 (개방적)변화에 근년의 어떤 그룹보다 도드라진 영향력을 행사하고 있다”고 썼다.(WP, 2015.11.30)

81년 프레드 워스하이머(Fred Wertheimer)에게 대표직을 물려준 뒤 그는 커먼 코즈를 떠났다. 그리고 한국의 공정거래위원회 격인 연방거래위원회(FTC) 전 의장 마이클 퍼트처크(Michael Pertschuk)와 더불어 공익로비스트 활동가 그룹인 ‘애드보커시 인스티튜트(AI,공식 명칭은 ‘세상을 바꿀 지도자 지지위원회 AILCW)’를 설립해 공동의장을 맡는다. 그건 커먼 코즈와 틀어져 딴 살림을 차린 게 아니라, 워스하이머가 퇴임 후 ‘민주주의 21(Democracy 21)’로 독립했듯이, 커먼 코즈의 보편적인 지향 속에서 보다 전문적인 영역을 개척한 것으로 이해해야 한다. 코헨은 숨질 때까지 AI 활동과 더불어 커먼 코즈의 자문역으로, 또 공익로비스트 양성가로서 수많은 족적을 남겼다. ‘핵군축을 위한 전문가 연대’ 의장을 맡아 다탄두(MX)핵미사일 개발 계획을 저지하고 축소하는 데 앞장섰고, 비영리 유대인 자유주의 로비단체 ‘J스트리트’의 자문위원으로서 이스라엘-팔레스타인 양 국가 해법(two-state solution)을 통한 평화를 지지했고, 87년 레이건 행정부의 로버트 보크(Robert Bork, 1927~2012) 대법관 인준 반대 의회 로비를 진두에서 지휘했다. 보크는 반 인종차별법 등 60년대 민권운동의 성과를 공공연하게 부정하고 여성 낙태에도 반대한 극우 인사로, 워터게이트 스캔들 당시 닉슨의 아치볼드 콕스 특별검사 해임 지시에 맞서 법무장관ㆍ차관이 잇달아 사임하던 와중에 콕스의 해임을 집행한 법무부 3인자(송무실장)였다. 코헨의 AI는 상원 인준청문회에 앞서 상원의 여야 중도파 의원들을 전략적으로 설득했다. 보크의 인준은 여당인 공화당 의원 6명의 이탈 덕에 48대 52의 아슬아슬한 표차로 부결됐다.

커먼 코즈와 AI의 본령은 하지만, 공정 선거와 정치자금 규제, 공직자 윤리 감시였다. 2002년의 ‘소프트 머니(무제한 정당기부금)’ 폐지 법안 통과에서부터 근년의 ‘슈퍼팩(Superpac, 독립지출전용위원회의 약칭으로 면세 비영리단체의 기부자 비공개 허점을 이용해 거액의 선거자금을 로비 지렛대로 활용하는 통로)’반대, 의원들의 의정활동 공개와 업무 관련 금품 향응 제공 금지 등을 규정한 의회공개법(sunshine law) 입법, 97년 뉴트 깅리치 하원의장의 정치자금 스캔들 폭로 등등. 존 가드너와 데이비드 코헨, 커먼 코즈와 AI를 관통하는 단 하나의 원칙은 정치와 돈의 불륜 감시, 즉 정치ㆍ행정 공간 안에서 평범한 시민 집단의 이해가 부자와 기업인들의 이해에 주눅들거나 짓눌리지 않게 하는 거였다. 코헨은 “소외된 사람들(the disadvantaged), 다른 이익집단과 달리 싸움의 자원을 갖지 못한 이들은 항상 질 수 밖에 없다”(NYT, 2015.12.02)며 그 간극을 메우는 일을 자신의 소명이라 여겼다.

그의 활동은, 개별 입법의 승패를 떠나 로비의 기능과 의미를 확장하고 로비스트의 명예를 회복하는 일이기도 했다. 어느 부모도 자식이 로비스트가 되길 원치 않는다는 그의 말은 2013년 9월 2일 노동자의 날(Labor dayㆍ메이데이와 별도로 19세기부터 이어져 온 미국 노동운동 기념일)을 맞아 ‘퍼시픽 스탠더드’지와 가진 인터뷰에서 한 말이었다. 그는 “(로비스트로서의 명예의) 관건은 한마디로 투명성이다. 내가 처음 로비스트가 됐던 시절 이래로 많이 개선되긴 했지만, 아직 갈 길이 멀다. 로비 활동은 공익로비든 특수로비든, 돈이든 뭐든 세세한 항목까지 공개돼야 한다. ‘슈퍼팩’을 이용한 정치 로비는 그래서 역겹다. 돈과 로비는 목적의식을 갖고 외과수술 하듯 정밀하게 분리해야 한다”고, “(그러지 않는 한) 로비의 이미지는 개선될 리 없고, 개선되길 바라지도 않는다”고 말했다.(psmag.com, 2013.9.2)

90년대 초 공익단체 활동가 교육용으로 제작한 소책자 ‘비영리 로비 가이드(Nonprofit Lobbying Guide)’에 그는 ‘공익로비스트가 된다는 건 자랑할 만한 일(Being a Public Intrest Lobbying is Something to Write Home About)’이란 제목의 에세이를 실었다. 글은 “많은 이들이 로비스트를 경멸하지만,(…) 나와 내 가족은 내가 한 일을 자랑스럽게 생각한다”는 문장으로 시작한다. “자긍심은 대단한 미덕이나 지혜에서 비롯되는 것도, 호화로운 삶을 누리는 데서 나오는 것도 아니다.(…) 그것은 공익 로비스트가 하는 일 자체의 중요성,(…즉) 정책을 공적인 이익과 조화시키고, 그 과정에서 소외되는 시민들의 목소리를 조직화하고 증폭시켜 정책에 반영되도록 하는 일에서 비롯된다”고 적었다.(independentsector.org/lobby_guide)

2013년 퍼시픽 스탠더드 인터뷰에서 그는 “저마다 지닌 개인적 이해(interest)는 무시 당하거나 책망 받아서는 안 된다. 하지만 각자에게는 직업적 지역적 경제적 이해를 넘어서는 공적인 이해들도 있다. 공익 로비스트는 그 속에서 공적인 공통분모를 도출하고 (법과 정책에) 제대로 반영될 수 있도록 길을 찾는 일을 한다. 우리에겐 밥 없고 집 없고 옷 없는 사람들의 고통을 덜어줄 의무가 있고, 개인과 집단, 충돌하는 사적 이해의 틈바구니에서 정치가 다양한 이해를 보다 충실히 반영할 수 있는 공정한 장이 되도록 만들 의무가 있다”고 말했다. 그는 공익로비스트가 갖춰야 할 덕목과 기술, 지식 등을 자신의 경험을 토대로 설명하기도 했다.

미국 시민운동의 미래와 월가 점령시위에 대한 질문에는 50년대 인권운동가 베이어드 러스틴(Bayard Rustin, 1912~1987)이 남긴 말-“민권운동은 시위에서 정치로 나아간다”-을 인용하며 이렇게 말했다. “거기서 정치의 의미가 뭘까요? 선거가 다가 아닙니다. 그건 정책(policy)을 의미합니다. 조직화하고, 대화하고, 참여할 수 있도록 하는 정책이죠. 월가 시위는 문제를 잘 제기한 사건입니다. 하지만 해법을 찾기 위해서는 현실 정치ㆍ정책적 사안으로, 끈기 있게 밀고 나아가야 합니다.”

로스쿨 중퇴를 후회한 적 없느냐는 질문에 그는 단호하게 “No”라고, “행운이었다고 생각한다”고 말했다. “나는 이 사회를 건설적으로 변화시키고, 부정적인 변화를 차단하는 데 일조했다는 사실이 자랑스럽습니다. 나는 평생 그 일을 즐기며 했어요. 바로 존 애덤스가 말한 ‘공적 행복(public happiness)’이었죠.”

돈 못 버는 로비스트 코헨에게는, 돈 잘 버는 아내 카를라(Carla Cohen,1936~2010)가 있었다. 독서광인 카를라 코헨은 친구 바버라 미드(Barbara Meade)와 함께 84년 가을 워싱턴 코네티컷 애비뉴에 독립서점 ‘폴리틱스 & 프로스(Politics & Prose)’를 개업했다. 그들은 원하는 고객에게 좋은 책을 추천하고 언제든 찾아와 커피를 마시며 담소할 수 있는 공간으로 서점을 꾸렸다. 서점은 금세 워싱턴의 명소가 됐고 빌 클린턴과 언론인 캐서린 그레이엄, 작가 줄리아 차일드, 톰 울프 등이 단골 고객이었다고, 뉴욕타임스는 카를라의 부고에 썼다.(NYT, 2010.10.11) 카를라는 코헨의 ‘공적 행복’을 지탱해준 진짜 행운이었을 것이다. 부부는 1남1녀를 두었다. 최윤필기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0