미국 공화당 대선 주자 가운데 인기 선두인 도널드 트럼프. 미 언론에 따르면 막말과 좌충우돌 행보인 그의 발언 중 70%는 거짓말이다. 매년 1조원에 가까운 방위비 분담금을 내는 우리나라에 대해 ‘안보 무임승차론’을 주장한 게 대표적이다. 그러나 삼성, LG 등 우리 기업에 대한 평가는 정확했다. 그는 서너 번의 유세에서 이렇게 말했다. “최근 TV 4,000대를 주문했는데 입찰자는 삼성과 LG뿐이었다. 모두 한국 기업이다.”

실제로 미국 TV시장에서 삼성과 LG의 위상은 트럼프의 말보다 더 압도적이다. 중산층 미국인이 자주 찾는 할인점 코스트코, 전자제품 전문점 베스트바이 매장의 TV코너는 LGㆍ삼성 등이 7 대 3 비율로 소니, 도시바 등 일본 브랜드를 압도한다. 화웨이 같은 중국 브랜드가 미국 저가시장 진출을 시도하지만 쉽지 않다. 비지오라는 미국 브랜드가 저가 시장을 장악하고 있기 때문이다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 멕시코, 중국에서 TV를 만들기 때문에 중국 브랜드보다 원가 경쟁력이 강하다.

삼성전자 미주법인 류문형 북미총괄 지원팀장(상무)은 “현재 추세라면 향후 4, 5년 이내 미국에서 중국 업체와 겨룰 일은 없을 것”이라고 전망했다. LG전자 미주법인 이태진 상무도 “TV 시장에서는 일본과 경쟁에서 우리나라가 확실히 우위에 선 상황”이라고 평가했다.

하지만 시야를 옮기면 세계 최대 선진 시장 미국에서 한국의 수출경쟁력은 큰 도전에 직면하고 있다. 엔저를 무기로 한 일본 기업, 기술력을 좁힌 중국 경쟁업체의 추격 이외에도 한국 기업들은 또 다른 위협요인에 맞서야 한다. 바로 ‘바이(Buy) 아메리카’ 분위기다. 버락 오바마 행정부가 미국 제조업 재건을 위해 우회적 방법을 총동원하고 있으며 지리멸렬 상태였던 미국 기업들은 애국심 마케팅을 펼치고 있다. 한국무역협회 워싱턴지부에 따르면 미국 가전업체 월풀이 한국 업체 세탁기에 반덤핑 관세를 요구했으며 US스틸 등 미국 철강업계도 한국을 포함한 5개 국가 철강 기업을 제소했다.

일본, 중국, 미국에서 동시에 밀려드는 3각 파도 때문에 가장 힘겨운 싸움을 벌이는 분야는 자동차와 철강이다. 특히 현대ㆍ기아차는 지난해 미국 자동차시장의 호조로 판매대수(11월 누적ㆍ127만대)가 5% 가량 늘었지만 도요타와 혼다 등 일본의 물량작전으로 점유율이 감소했다. 현지 업계에서는 최악 상황에서 하반기부터 현대ㆍ기아차가 발빠르게 대응한 덕분에 점유율 하락을 최소화하고 시장 입지를 지켰다는 평가가 나올 정도다.

미국에서 ‘현대차를 혼내줘야겠다’는 도요타의 의지는 대단하다. 상반기 엔저로 남아도는 자금력으로 대대적 가격 할인을 벌였다. 단숨에 점유율을 0.2%포인트나 끌어 올렸다. 현대ㆍ기아차의 맞대응으로 격차가 축소됐으나 도요타의 물량공세는 여전하다.

이는 현대 쏘나타와 도요타 캠리를 비교하면 바로 드러난다. 3년 리스 계약(지난해말 기준)을 비교하면 캠리 조건이 1,120달러(130만원) 가량 유리하다. 쏘나타는 최초 2,399달러를 내고 36개월간 매월 199달러를 낸다. 캠리는 초기 납부액이 1,999달러로 400달러나 낮고 매달 리스료(179달러)도 20달러나 싸다.

할부 구매도 현대는 60개월 기준으로 0.9% 이자를 적용하지만 도요타는 60개월 무이자 혜택을 준다. 현대차 관계자는 “저유가로 미국에서 미니 밴이나 픽업 등 대형차 수요가 폭발적으로 증가했다”며 “현대ㆍ기아차가 대형차 라인을 갖지 못한 것도 지난해 시장 대응을 제약한 요소 중의 하나”라고 말했다.

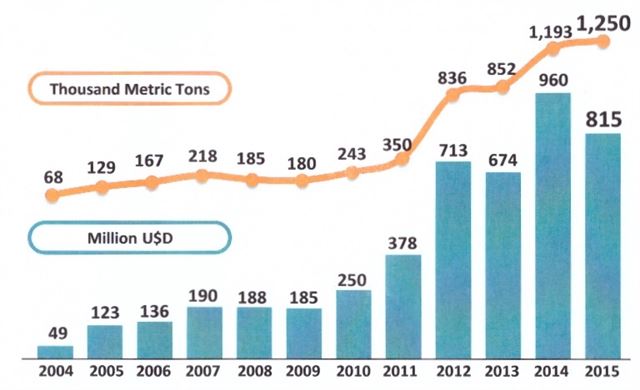

포스코가 이끄는 철강업게도 지난해 미국에서 고전했다. 중국의 덤핑과 그에 따른 국제철강 가격 하락으로 판매 물량이 늘어도 매출ㆍ순이익이 감소하는 딜레마에 직면했다. 포스코아메리카에 따르면 지난해 예상 판매량(125만톤)은 전년(119만톤) 대비 57만톤이나 늘었지만 매출은 15%(9억6,000만달러→8억1,500만달러) 감소했다. 보산철강, 안강그룹 등 중국 업체의 저가 공세로 철강시세가 10년 전 수준으로 급락한 탓이다. 지난해 톤당 가격(652달러)은 경기가 최고조였던 2010년의 5분의3 수준이며 2004년보다 낮다.

스마트폰 시장에서도 곧 경보음이 울릴 태세다. 미국 월스트리트저널은 올해 미 IT 업계의 10대 흐름 중 하나로 중국 저가 제품의 본격 상륙을 꼽았다. 실제로 중국 브랜드 ZTE는 지난해 상반기부터 ‘메이븐’(Maven) 모델을 보조금 없이 60달러 내외에 판매하고 있다. 미국 4대 통신사 중 AT&T와 스프린트, T모바일이 최저가 모델로 공급에 나섰는데 판매 속도가 심상치 않다. 성능은 삼성, LG, 애플에 뒤지지만 ‘싼값에 쓸만하다’는 평가를 얻으며 미국 점유율 4위에 올랐다. 지난 연말부터 뉴욕 한복판의 메디슨 스퀘어 가든 외벽 광고판 등을 통해 대대적 이미지 광고를 내보내고 있다.

우리 업체도 기민하게 대응하고 있다. 뉴욕 총영사관 윤요한 상무관은 “각 업체들이 고유의 유전자(DNA)를 포기할 정도로 강도 높게 변신해 시장 변화에 적응하고 있다”고 소개했다. ‘관리의 삼성’으로 알려진 삼성전자 미주법인은 현장 대응력을 넓히기 위해 본사 보고를 4분의1 수준으로 줄이는 등 ‘영업의 삼성’을 지향하고 있다. LG전자는 세탁물을 구분하는 미국인의 취향을 겨냥해 두 개 세탁공간을 지닌 ‘트윈 워시’를 선보였다. LG전자 미주법인 허철호 부장은 “건조기까지 포함하면 5,000달러(570만원)가 넘는데도 호평을 얻고 있다”고 말했다.

과거 공급자 위주 시장에서 신중한 마케팅을 펼치던 포스코도 제비처럼 빠른 기업이 됐다. 지난해 상반기부터 미주 전 계열사를 한 사령탑이 총괄하는 체제로 바꾼 뒤 전개한 ‘솔루션 마케팅’이 효과를 내고 있다. 공정 단순화와 원가절감 아이디어를 선제적으로 제공해 중장비 업체인 캐터필라에 대한 공급 물량을 대폭 늘린 게 대표적이다. 포스코아메리카 김원기 법인장은 “중국 업체의 기세가 꺾이는 올 하반기부터 시황이 좋아질 것”이라고 예상했다.

김종춘 코트라(KOTRA) 북미지역 본부장은 “세계 무역량 감소로 지난해 대미 수출규모가 줄었지만 이런 노력으로 미국 시장의 한국 점유율이 상승했다”며 “발빠르게 대응하면 올해도 위기를 기회로 만들 수 있을 것”이라고 강조했다.

뉴욕ㆍ워싱턴=조철환특파원 chcho@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0