“일주일에 한 번 시위를 한다”는 문장으로 삶이 기록되는 여인이 있다. 어느 봄밤 그녀가 받은 전화에서 아들은 군대 내에서 우울한 얼굴을 하다가 목을 맨 사람으로 전달되었다. 하지만 아들의 얼굴은 심하게 훼손되어 있었고, 가혹 행위가 있었으리라는 짐작이 짐작만으로 그치지 않을 몸으로 버려져 있었다. 결코, 자살일 리 없었다. 그 날 이후, 여인의 삶은 오로지 아들의 사인을 밝히는 일에 바쳐졌다. 가려진 진실에 가까이 가기도 전에, 일인 시위를 위해 길가에 선 여인의 목에 걸려 있는 패널은 사람들의 외면을 받았다. 육 년 째 병원 냉동고에 누워 있는 아들의 주검만을 붙들고 있는 여인의 삶은 오늘도, ‘어쩔 수 없이’ 현재진행형이다. ‘우리는 혈육이 아니냐’에 수록된 ‘안부’의 줄거리다.

정용준의 두 번째 소설집에서, 작가의 시선은 내내 ‘사건 이후’를 향해 있다. 난데없이 일어난 삶의 파열에 폭력적으로 노출된 사람들, 어떠한 사건이 일어나기 ‘이전’으로는 결코 돌아갈 수 없는 순간에 선 사람들에 닿아 있다. 아무도 ‘이후’에 대해서 질문하지 않을 때 그들은 모두 어떻게 살고 있을까.

아들의 사인을 밝히기 위해 고독한 싸움을 이어가는 어미에게 지금은 “난파된 배를 타고 바다를 헤매는 심정” 속에서 아들에 대한 죄책감과 미안함에 단 한 순간도 편히 잠들 수 없는 긴장의 연속과 같고(‘안부’), 치매 끼가 있는 노모와 함께 죽은 누이의 아이를 데리고 살아야 하는 남자에게 지금은 “물속에서도 꺼지지 않는 붉은 숯불처럼” 뜨거운 짜증과 분노와 걱정이 뒤섞이는 때일 터이다(‘새들에게 물어보는 사람이 있네’). 어머니를 살해해 이십여 년 동안 감옥에서 살았던 아버지가 신부전증을 앓는 환자의 몸이 되어 나타나는 상황에 부닥친 남자에게 지금이란, 아니, 그 보다 부부의 몸싸움을 지켜봤던 다섯 살 남자아이에게 ‘그 사건’부터 오늘까지의 시간은 심리적인 통증이 끊이지 않는 나날의 연속이었을 것이다(‘우리는 혈육이 아니냐’). 이들은 모두 ‘이후’에 주어진 고통을 삼킨 채 하루하루를 이어나갈 수밖에 없는 사람들이다.

하지만 벗어날 수 없는 일 아닌가. 어미를 죽인 아비가 병든 몸으로 출소하자, 아들은 그를 냉대할 수밖에 없으면서도 쉽사리 내치지 못한다(‘우리는 혈육…’). 죽은 누이의 아이를 키우게 된 남자도 마찬가지다(‘새들에게…’). 남자는 이웃의 젊은 여인으로부터 누이가 아이에게 얼마나 마음을 쏟았는지를 전해 듣고, 자신이 사라진 세상에 남겨질 아이의 삶에 대해 생각하기 시작한다.

정용준은 그들보다 앞서거나 뒤에 있는 대신, 그들 곁에 나란히 서 있다. 이 책에서 우리는 ‘이후’로부터 벗어날 길이 없는 사람들의 이야기를 만난다. 어쩌면 이는 ‘헬조선’을 부르짖으면서도 꼼짝없이 ‘여기’에 남겨진 채 살아가야만 하는 우리의 이야기일지도 모른다. 무언가가 우리의 삶을 난폭하게 부수고 지나간 뒤인 것 같은데 우리는 여전히 살아있다. ‘그럼에도’ 삶이 이어진다면 우리는 이 끔찍한 필연의 길을 어떻게 감당해야 할까. 쉽게 끝나지 않을 삶 위에 우리가 있다. 그 곁에 선 소설 속 눈동자들이, 우리를 쳐다보고 있는 것만 같다.

양경언ㆍ문학평론가

◆작가 약력

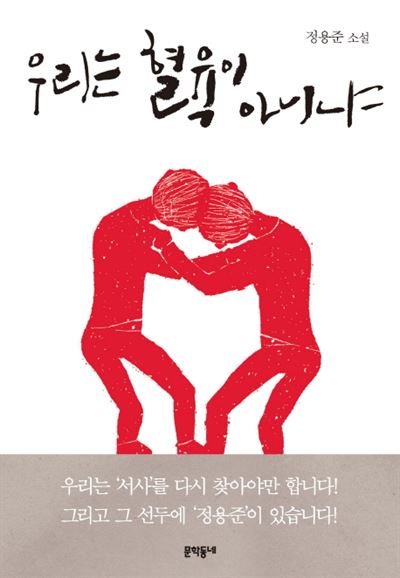

1981년 광주에서 태어나 2009년 ‘현대문학’을 통해 등단했다. 소설집 ‘가나’, 장편 ‘바벨’이 있다. 2011년, 2013년 젊은작가상을 수상했다. 두 번째 소설집 ‘우리는 혈육이 아니냐’는 피가 표상하는 인간의 본성이 삶을 잠식하는 과정을 주목한 여덟 편의 단편이 수록돼 있다.

책 속 한 문장

아니요. 혈육이 아닙니다. 내 피는 당신의 피와 무관합니다. 당신이 열심히 사는 것이 싫습니다. 당신은… 그렇게 계속 비참하게 희망 없이 외롭게 늙어야 한다고 생각해요. 대답하고 싶었지만 나는 입을 다물었다.

-‘우리는 혈육이 아니냐’ 중

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0