은행 ·증권사에 밀려 점유율 반토막

"투자 확대냐 철수냐… 선택할 시점"

중소형사 사업 면허 반납 잇달아

업계 부익부빈익빈 심화 우려

"中企 공략 등 틈새시장 노려야"

갈수록 커지는 퇴직연금 시장을 두고 보험사들의 고민이 깊어지고 있다. 한때는 ‘퇴직연금의 절대 강자’로 군림했지만 지속되는 저금리 환경에서의 수익성 악화를 견디지 못하고 일부 보험사들은 퇴직연금 사업 면허를 자진 반납하는 지경에까지 이르렀다.

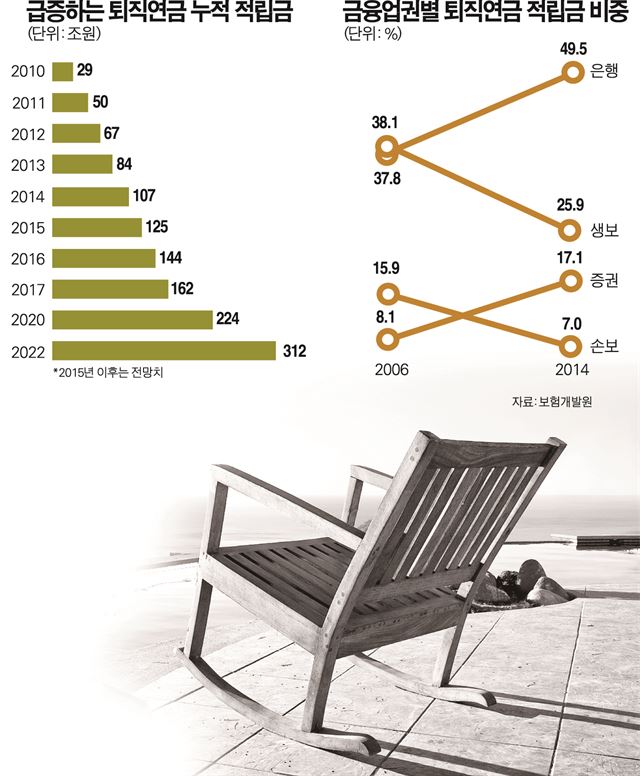

15일 보험업계에 따르면 국내 퇴직연금 적립금은 작년 말 현재 107조700억원으로, 도입 10년여 만에 100조원을 돌파했다. 미래에셋은퇴연구소는 퇴직연금 적립금 규모가 2024년 430조원까지 늘어날 걸로 전망하기도 했다. 이는 그 해 국내총생산(GDP)의 5분의 1에 달하는 규모. 그만큼 퇴직연금 시장의 확대 가능성이 엄청나다는 의미다.

하지만 시장의 성장세와는 반대로 보험사들의 점유율은 10년째 정체 또는 하락세를 면치 못하고 있다. 생명보험사의 적립금 비중은 2007년 42.8%에서 지난해 25.9%로 거의 반토막이 났고, 손해보험사도 2006년(15.9%) 이후 급락하면서 최근엔 6~7%대를 벗어나지 못하고 있다.

보험의 빈자리는 은행과 증권업계가 차지했다. 은행은 2008년부터 점유율을 높이기 시작해 지난해엔 시장의 절반(49.5%)을 점령했다. 2006년만 해도 점유율이 손보업계보다 낮았던 증권사들은 작년말 현재(17.1%) 손보사를 10%포인트 가량 앞서고 있다.

보험사의 부진 배경엔 수익성이 있다. 퇴직연금 시장이 커질 거라는 데는 이견이 없지만, 당장의 수익성을 고려하면 적극 나서기 힘들다는 것이다. 퇴직연금을 운용하려면 관리 인력과 비용, 시간을 투자해야 하는데, 적립금 규모가 크지 않으면 도리어 손해가 날 수 있다.

고객을 유치하기 위해 벌이는 업권 간의 치열한 마케팅 경쟁은 보험권의 입지를 더욱 좁히고 있다. 한 보험사 관계자는 “은행은 대출의 대가로 퇴직연금을 유치하는 ‘꺾기’라는 수단이 있고, 증권은 거래수수료 할인이나 기업공개(IPO) 등의 유인책도 있다”며 “보험사들이 이에 맞서 고금리 보장 전략을 펼쳤지만, 지금은 이마저도 어려운 상황”이라고 토로했다. 보험개발원에 따르면 지난 2012년 기준 손보사들의 자산운용수익률(4.37%)은 퇴직연금 보장수익률(4.62%)에 역전됐다. 저금리로 자산운용수익은 줄어드는데, 퇴직연금 금리를 지나치게 높여준 결과다.

상황이 악화되면서 아예 시장에서 철수하는 보험사도 속출하고 있다. 이미 ING생명, MG손보, 메리츠화재 등 보험사가 퇴직연금 판매 라이선스를 반납했다. ING생명 관계자는 “지난해 상반기에 미래전략을 새로 짜면서 전략적인 선택을 한 것”이라며 “일정 규모 이상으로 장기 운용해야 하는 퇴직연금의 특성이 우리와는 맞지 않는다고 판단했다”고 말했다. 이강주 보험개발원 연구원도 “낮은 수익성과 경쟁우위 확보가 어려운 상황에서 현상유지는 실익이 적을 수 있다”라며 “지금은 투자확대를 통한 고성장ㆍ고수익 사업으로의 발전과 시장철수 둘 중 하나를 선택해야 할 시점”이라고 말했다.

하지만 엄청난 시장을 포기하는 모습을 두고 업계 내부에선 보험권의 빈익빈 부익부 현상이 가속화되는 것 아닌지 우려도 높아지는 분위기다. 결국엔 자본력이 되는 대형사만 살아남아서 시장 지배력을 키울 거란 얘기다.

전문가들은 중소형사들도 틈새시장을 노려볼 필요가 있다고 조언한다. 작년 말 기준 300인 미만 중소기업의 퇴직연금 도입률은 16%지만 2024년에는 59%로 높아질 전망이다. 이석호 금융연구원 연구원은 “은행, 증권과의 차별화를 위해 장기자산운용 노하우를 살리고, 중소기업을 공략하면서 금리 경쟁 대신 다양한 부가적인 서비스를 제공한다면 충분히 경쟁력이 있다”고 말했다.

김진주기자 pearlkim72@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0