참 별별 장사꾼이 다 있었구나 싶다. 거리에서 갑자기 용변이 급한 사람에게 이동변소를 제공하는 일이라니. 중세 유럽의 도시에 엄연히 존재했던 직종이다. 용변 통을 들고 다니면서 큰 소리로 ‘용변 보실 분~’을 외쳐 호객을 하고는 통 내주고 천으로 가려 돈을 받았다. 공중변소는 상상할 수 없고 길거리에서 대소변을 봐도 크게 상관하지 않던 시절이니, 꽤 요긴했겠다. 프랑스혁명이 일어나기 전날 밤에도 이동변소 장사꾼들이 거리를 누볐다고 한다.

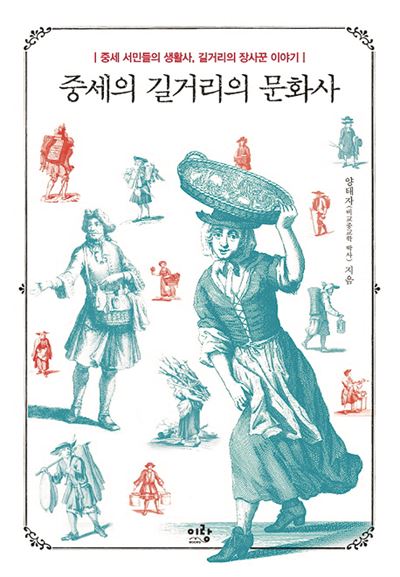

‘중세의 길거리의 문화사’는 중세 유럽의 광장과 뒷골목을 엄청난 소음과 활기로 가득 채우던 온갖 장사꾼 이야기다. ‘중세의 뒷골목 풍경’ ‘중세의 뒷골목 사랑’ ‘중세의 잔혹사 마녀사냥’ 등을 써서 중세의 비주류 인생과 뒷골목 문화를 소개해온 비교문화학자 양태자씨의 신작이다.

이 길거리 장사꾼들은 귀족보다는 서민을 상대로 온갖 잡화와 먹을거리를 팔았는데, 그 숫자가 수백에서 수천, 나중에는 수만 명이나 되었다. 물건뿐 아니라 서비스도 팔았다. 이동변소 업자 외에 의자를 등에 지고 다니다가 빌려주는 사람, 부고를 전달하거나 사건 사고를 대신 알려주는 길거리 선전업자, 연애편지나 협박편지를 써서 팔러 다니는 상인, 밤이면 집집마다 불을 켜주러 다니는 환등업자 등등. 심지어 16세기에는 동물과 인간을 거세해주는 장사꾼도 등장했다. 거세는 스페인에서 많았는데, 남자의 고환을 거세하면 경련과 발작, 중풍을 예방할 수 있다는 이상한 이론이 퍼져 있었기 때문이다.

책에는 140여 점의 그림이 실려 있어 당시 풍물과 생활사를 엿볼 수 있다. 길거리의 흔하고 사소한 풍경에서 그 시대 문화를 읽는 잔잔한 재미가 있다.

오미환 선임기자 mhoh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0