원시 인류는 식인 풍습을 갖고 있었을까. 사람은 왜 털북숭이가 아니고 솜털에 매끈한 피부일까. 인간의 노년기는 왜 유독 길까. 인류는 농경 덕분에 풍요로워졌을까. 인류는 정말 아프리카에서 기원했을까. 인류의 두뇌는 언제부터 커졌을까. 인류는 지금도 진화하고 있을까.

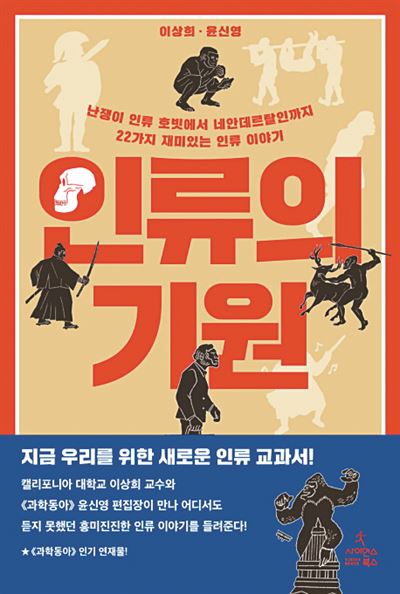

누구나 한 번쯤 궁금했을 이 질문들은 수만년에서 수백만년 전 인류를 연구하는 고인류학자 이상희(미국 캘리포니아대 인류학과 교수)씨가 수업 중에 자주 들었던 것들이다. 중앙아시아의 아제르바이잔, 몽골 등의 발굴 현장을 누비며 인류의 화석을 연구해온 그가 과학 전문기자 윤신영(과학동아 편집장)씨와 함께 쓴 ‘인류의 기원’에서 친절한 설명을 들을 수 있다. 지금까지 세계 곳곳에서 발굴된 인류 화석과 거기서 유전자를 추출해 분석한 DNA 자료를 바탕으로 인류의 기원과 진화를 풀어낸다. 고인류학의 최신 성과와 쟁점도 다룬다. 한국에는 고인류학 전문가가 드물어 이 분야 책이 거의 없다.

전부 22꼭지로 이뤄진 이 책은 식인 풍습 이야기로 시작한다. ‘사람 잡아먹는 원시인’과 식인종에 대한 궁금증에 답한다. 결론부터 말하자면 인류 역사에 식인 행위는 분명 있었지만 식인종은 없다. 20세기 전반까지만 해도 현생인류의 가장 가까운 친척인 네안데르탈인이 식인종이라는 생각이 널리 퍼져 있었다. 크로아티아의 크라피나 유적에서 발굴된, 뼈 곳곳에 칼자국이 난 화석이 그 증거였다. “너는 네안데르탈인이야”라는 말은 지금도 유럽인들에게 심한 욕이라고 한다. 하지만 20세기 후반에 와서 이런 인식이 뒤집어졌다. 칼자국이 시신을 매장하고 한참 지난 뒤 뼈를 깨끗이 손질해서 다시 묻는 장례 풍습에 따른 것임이 밝혀졌다.

식인종이라는 영어 단어 카니발(carnival)은 15세기에 아메리카대륙 서인도제도의 섬에 도착한 콜럼버스가 섬 주민을 일컬어 사람 잡아먹는 ‘카니바스’라고 보고한 데서 나왔다. 그로 인해 “원시인=식인종”이라는 편견이 생겼다. 유럽이 식민지 쟁탈전을 벌일 때 선교사와 인류학자들이 가는 곳마다 식인종 이야기를 수집했지만 대부분 사실무근이었다. 제국주의가 미개한 원시인의 특징으로 조장한 이런 편견을 저자는 오늘날 한국 사회가 동남아시아인을 대하는 태도와 비교하며 뭐가 다르냐고 넌지시 꼬집기도 한다.

최초의 인류는 누구이며 어떤 모습으로 언제 나타났을까. 500만~700만년 전 아프리카에서 나타났다는 게 통설이다. 하지만 아프리카와 유럽에 이어 20세기 말 아시아에서 새로운 화석이 발굴됨에 따라 더 많은 가능성이 열려 있는 상태다. 2008년 알타이산맥 근처 동굴에서 발견된 데니소바인은 현생인류도 네안데르탈인도 아닌 제3의 인류로 판명됐다. 인도네시아의 프로레스 섬에서는 전설 속의 난쟁이 호빗을 닮은 화석이 발견했다.

저자는 세계 각지에서 발굴된 다양한 고인류 화석과 그것이 일으킨 논쟁을 알기 쉽게 소개한다. 인류의 가장 큰 특징인 큰 두뇌와 직립보행 중 어느 게 먼저냐는 문제는 관련 화석이 발견될 때마다 엎치락뒤치락을 거듭하면서 아직도 정답을 못 찾았다. 어쩌면 이 책이 나온 뒤에 남아공에서 발견돼 세계적 화제가 된 호모 나레디 화석이 열쇠를 쥐고 있을지도 모른다. 최고 300만년 전에 살았던 호모 나레디는 직립 영장류와 인류를 연결하는 ‘잃어버린 고리가 될 가능성이 있기 때문이다.

농경이 인류에게 풍요와 건강, 장수를 갖다 줬다는 생각은 이 책이 알려주는 잘못 알려진 상식 중 하나다. 고인류 화석을 연구한 결과를 보면 오히려 농경 이후 심각한 영양 부족이 나타났고 질병도 많아졌다. 채집 생활을 하면 넓은 지역을 돌아다니며 먹을 것을 구할 수 있지만, 농사는 한 해 망치면 굶주릴 수밖에 없는 데다 정착 생활에 따른 전염병 감염 위험도 큰 탓이다. 그런데도 농경 이후 문명이 발달한 까닭은 농사 지은 곡식으로 아기에게 이유식을 할 수 있게 되면서 엄마의 수유 기간이 짧아져 출산율이 올라간 덕분이다. 그에 따른 인구 증가로 유전자 다양성이 폭발적으로 늘어나 인류의 진화도 가속이 붙었다는 것이다.

인간의 기원을 찾아나서는 여정에서 빠지지 않는 질문은 ‘무엇이 인간을 인간답게 만드는가’이다. 예컨대 저자는 ‘사회적’ 존재로서 진정한 최초의 인간을 200만년 전 등장한 호모 에렉투스 여자의 골반 화석에서 확인한다. 여느 동물과 달리 인간은 태아의 머리가 크고 산도는 좁아서 출산이 유독 힘들기 때문에 남의 도움이 필요한데, 호모 에렉투스여자의 골반 화석이 그렇게 생겼다. 인간은 태어나는 순간부터 사회에 속하는 셈이다.

고인류학이 밝혀낸 바에 따르면, 문명 발달로 인간이 환경의 지배를 덜 받게 된 뒤로도 인간의 유전자는 계속 진화해 왔으며, 환경이 아닌 문화 덕분에 진화 속도가 더욱 빨라졌다. 저자는 문화가 진화를 대체한 게 아니라 반대로 진화를 촉진한 사례를 소개하면서 인간의 미래와 책임을 생각하는 것으로 책을 마무리한다. “우리는 생물의 일종으로서 진화의 거대한 운명을 거스를 수 없”지만, “동시에 스스로 만든 문화와 문명으로 자신의 진화에 영향을 끼칠 수 있는 특이한 존재”임을 환기시키면서 부드럽게 촉구한다. “그런 우리가 할 수 있는 가장 좋은 일은 무엇일까요? 우리가, 그리고 다른 생물이 함께 살고 있는 지구 환경을 보호하고 가꾸는 일은 아닐까요?”

오미환 선임기자 mhoh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0