도서출판 따비는 출판 바닥에서 ‘먹방 출판사’로 불린다. 요즘 인터넷, TV에서 불고 있는 ‘먹방’ ‘쿡방’ 열풍을 두고 따비가 기획방향을 잘 잡았다거나 운이 좋다는 등의 이야기를 많이 한다. 하지만 처음 출판사를 차린 2009년에는 이런 세상이 올 줄 몰랐을뿐더러, 지금도 먹방이 대세라고 해서 음식 책까지 호황인 건 아니다. 당시의 목표는 나의 관심사인 음식을 소재 또는 주제로 한 이야기로 우리가 사는 세상을 설명해보자는 것이었다.

이런 내게 음식에 대한 관심을 갖게 해준 책이 있었는데, 2000년에 나온 황교익씨의 ‘맛따라 갈까보다’이다. 이 책은 우리에게 잘 알려진 향토음식들의 기원과 역사를 찾아가는 탐사기다. 내게 큰 영향을 준 책인데다 출간된 지 많은 시간이 지났고 새로 등장한 음식들도 많아 개정판을 내도 좋겠다 싶었다. 그래서 다짜고짜 황 선생께 연락을 드렸다. 며칠 후 그를 만나 한 시간쯤 커피를 마시며 내린 결론은 ‘아니다’였다. 그는 내가 제안한 작업을 할 여력이 없다고 했다. 커피집에서 함께 일어나 늦겨울 쌀쌀한 바람을 맞으며 집으로 향해야 했다. 하지만 못내 아쉬운 마음에 막걸리 한잔 하자 했다. 바로 막걸리 집을 찾아 들어갔고, 한국 음식에 대해 궁금했던 것들을 마구 질문하고 황 선생이 답변을 하는 식의 수다가 오랜 시간 이어졌다. 도토리묵을 시작으로 갈비, 신선로, 가자미 등 수많은 음식에 관한 대화를 안주 삼아 술자리가 계속됐다. 그렇게 10시간 가량을 떠들고 마셨고 다음 날은 몽롱했다.

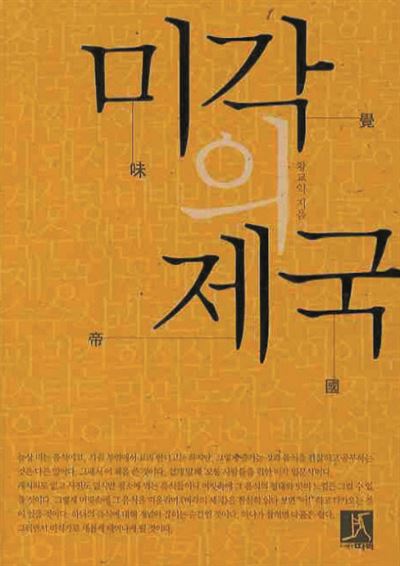

며칠 후 황 선생이 제안을 하나 했다. 쓰고 있는 원고가 있는데 책이 될 수 있겠는가 검토하라는 것이었다. 원고는 아주 짧은 분량의 글이, 순서도 맥락도 없이 이어진 것이었다. 시처럼 읽히다가 때론 역사나 문화론으로 읽혔다. 이 독특한 구성의 글이 마음에 들었다. 하지만 주변에서는 책으로 만들기 어렵겠다는 의견이 많았다. 원고의 분량이 너무 짧으며 어떤 분야의 책인지 정하기도 어렵다는 이유였다. 처음 받은 원고가 200자 원고지 400매도 안 되었으니 당연했다. 하지만 좋은 글을 알아봐주는 독자가 있을 것이라 여기고 강행했다. 좋은 북디자이너를 만나 당신 마음대로 디자인해 달라고 했다. 근사한 디자인의 책이 나왔다.

내가 처음 음식에 관심을 갖게 만든 책의 저자는 이렇게 따비 첫 책의 저자가 됐다. ‘미각의 제국’은 한 잡지에서 ‘한국말로 쓴 가장 아름다운 책 100’에 선정됐고 아직도 독자들의 사랑을 받고 있다. 황씨와의 두 번째 책인 ‘한국음식문화박물지’를 준비하고 있던 때 그는 자신의 블로그에 이렇게 썼다. “또 한 권의 내 책이 따비의 이름으로 나온다. 동지가 있어 든든하다.” 지금은 따비에서 황씨의 네 번째 책을 준비하고 있고, 그만큼 유명하진 않지만 음식인문학 전문 출판사로 따비도 자리잡아 가고 있다.

박성경·따비 대표

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0