전문도굴범 출신의 확언

"출처 안 묻는게 불문율처럼 음성적으로 구매한것 수두룩"

사찰의 부실관리도 문제

유물 신성시해 목록 안 남겨, 비지정문화재 밀거래 활개

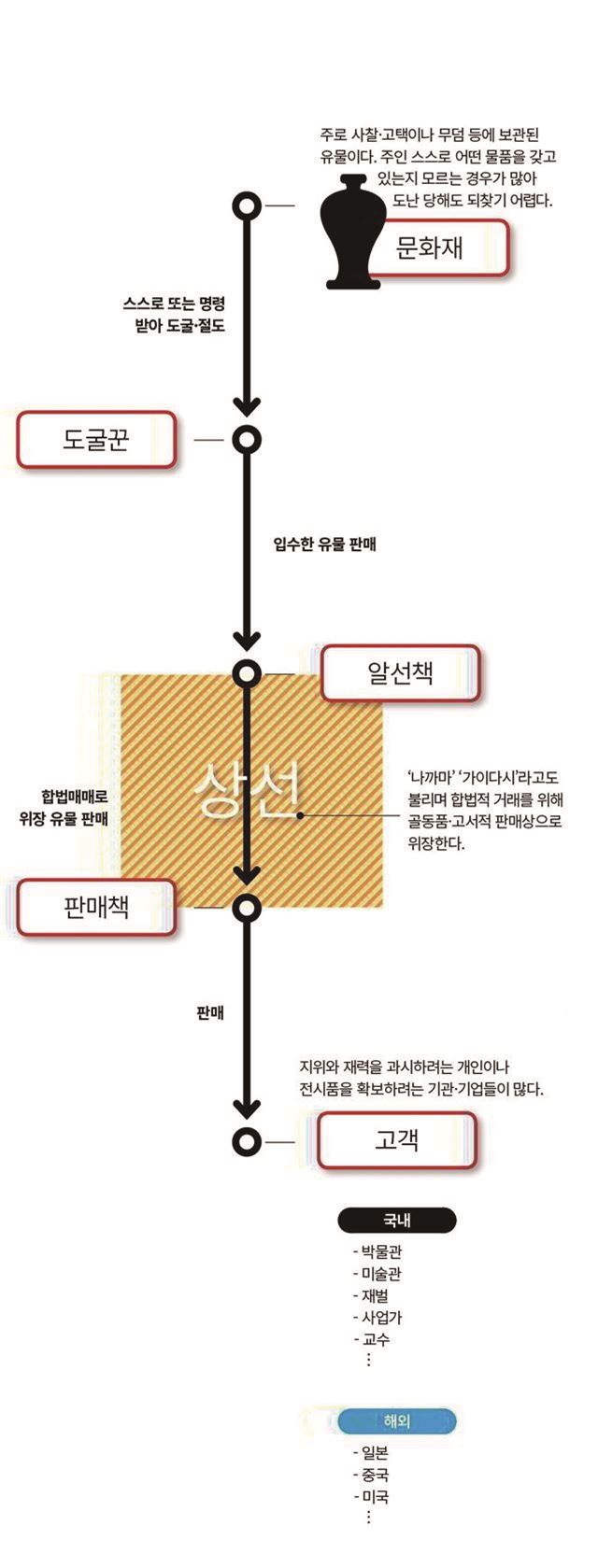

유명 미술관이나 민간박물관, 대학박물관 등에 전시된 값비싼 문화재들은 어떤 과정을 거쳐 유입 됐을까. 조상에게 물려 받은 문화재를 후손이 기증하거나 판매하지 않고서는 경매나 사인간 거래를 통해 구입하게 된다. 하지만 문화재 출처를 꼬치꼬치 따지지 않는 게 불문율이라고 한다. 고가의 희귀 문화재일수록 더 그렇다. 어떤 문화재든 그것의 원소유자가 있을 것이고, 그것이 있었던 원래 자리가 있기 마련이다.

하늘에서 떨어지지 않았다

서상복씨는 미술관이나 박물관의 전시 유물 중 상당수가 장물이라는 놀라운 주장을 하고 있다. 서씨는 “미술관, 박물관에 가서 손가락으로 도굴 문화재를 직접 지목할 수도 있다”며 “특히 전시돼 있는 사찰용품은 거의 절반 가량이 뒷구멍으로 사들인 것이라고 확신한다”고 말하기도 했다. 삼성미술관 리움마저도 도난 문화재 구입 시비에 휘말렸을 정도니 그의 말을 허세로만 치부하기도 어렵다. 2006년 9월 리움이 경기 가평균 현등사와 소유권 다툼을 벌인 사리와 사리를 담은 그릇(사리함)이 그랬다. 미술관 측은 “고 이병철 삼성 회장이 1981년 구입해 97년 기증한 것”이라고 했지만, 서씨는 “1980년 내가 현등사에서 훔친 물건”이라고 털어놓았다. 삼성 측은 여론을 의식해 결국 문화재를 반환했다.

문화재 매매 과정이 불투명하다 보니 도난 문화재의 경우 이러한 소유권 분쟁이 불가피하게 벌어진다. 원 소유자는 도난 당한 물건이라 주장하고, 현 소유자는 선의취득(善意取得), 즉 장물인줄 모르고 구입해 매매과정에 문제가 없다는 입장이 맞서 법적 마찰이 빚어지게 되는 것이다. 경찰이 지난 13일 부산 국립해양박물관이 전시 중인 충무공 이순신 장군의 유물 ‘충민공계초’가 충무공 종가에서 분실한 ‘장계별책’이라는 수사결과를 발표하자 박물관 측이 강하게 반발했다. 장계별책은 임진왜란 당시 충무공이 선조에게 보고한 전황보고서로 박물관은 지난해 4월 공개절차를 통해 3,000만원을 주고 구매했기 때문에 반환할 필요가 없다는 입장이지만, 경찰은 충무공 후손의 지인이 유출해 장물업자에게 넘긴 것이라고 밝혔다.

1994년 전남 장성군 백양사가 도난 당한 탱화 아미타회상도도 이런 홍역을 치렀다. 10년 뒤 한국불교미술박물관에 이 탱화가 전시된 사실을 안 백양사가 소유권을 주장하면서 분쟁이 벌어진 뒤 양측의 교섭 끝에 불교미술박물관이 반환하는 것으로 결론이 났다. 국보급 가치가 있는 것으로 평가 받는 경북 상주의 훈민정음 해례본도 마찬가지다. 고서 수집가 배모씨가 골동품 가게에서 훔친 것 아니냐는 논란 속에 출처가 경북 안동 광흥사라는 주장까지 제기되면서 법적 분쟁이 복잡하게 진행되고 있다.

박물관ㆍ미술관의 도난 문화재 구입 논란이 이처럼 드물지는 않지만 서씨 주장대로 흔하다고 말할 수는 없다. 여기에는 사찰 관습이 그 원인의 하나라는 지적이 제기된다. 사찰 문화재가 목록으로 정리돼 체계적으로 관리되지 않고 있는데다 신성시되는 복장 유물을 사찰에서 열어보지 않는 탓에 전문 절도ㆍ도굴범에게 도난을 당하고도 물품을 정확히 알기 힘든 상황이라는 것이다. 실제로 불상 속에 들어 있는 불경이나 사리, 즉 복장 유물은 도굴범들의 주 표적이다. 이러니 도굴범 입에 원 소유자가 좌지우지되는 웃지 못할 일까지 벌어진다. 서씨는 “문화재 상당수가 도굴꾼들에 의해 거래가 이뤄지지만 소장자들은 대부분 선의취득을 주장하며 시간이 지나면 자신들 것으로 만드는 게 일종의 절차”라고 했다.

사실 구입자가 선의취득을 주장하면 권리 구제가 어렵다. 장물의 선의취득은 절도 사건 발생 후 7년이 지나면 공소시효가 끝나 대부분 현 소유자의 법적 권리가 인정돼 왔기 때문이다. 이로 인해 값비싼 문화재를 사들이면서 책임 있는 기관, 단체가 장물 여부를 따지지 않는다는 건 어불성설이라는 비판이 적지 않았다. 도난 문화재의 경우 선의취득을 인정하지 않는다는 법 개정이 2007년 이루어졌지만 국보나 보물 등 지정문화재에 국한돼 있어 밀거래의 대부분을 차지하는 비지정문화재 거래는 막기 어려운 실정이다.

▦개인 소장은 더 사각지대

대기업 오너와 개인사업가도 도난 문화재의 단골이라는 게 서씨의 주장이다. 언론사 오너 일가와 교수들도 구입하는 경우도 적지 않다고 한다. 서씨는 “나라를 떠들썩하게 했던 과거 ‘게이트’ 사건의 주인공들이 고려청자와 조선백자 등을 찾아서 서울 논현동 H호텔이나 역삼동 S호텔에서 만났고, 회포는 도곡동 K식당에서 했다”고 전했다. 서씨는 “문화재를 판별할 수 있는 사람들이 워낙 적고 국가적으로도 관심도 없다 보니, 문화재 범죄가 힘 안 들이고 많은 돈을 벌 수 있다는 이야기가 퍼졌다”고 했다.

문화재 출처가 알려지는 순간 소유권 분쟁에 휘말리게 되므로 거래는 더욱 음성적으로 이뤄지게 된다. 도굴꾼과 상선이 입을 다물면 외부로 알려질 일이 거의 없는 셈이다. 문화재 제자리 찾기 대표인 혜문 스님은 “문화재 가지정 제도 등을 활용해 중요 문화재로 판단되는 유물은 공개되는 순간 훼손방지 차원에서라도 국가에 귀속시킬 필요가 있다”고 밝혔다.

강철원기자 strong@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0