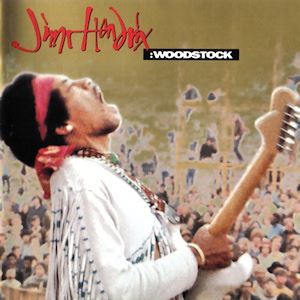

1969년 8월 18일 오전 9시, 우드스탁 페스티벌의 마지막 세션이 시작됐다. 공식 일정은 15일부터 사흘이었지만, 15일 오후 5시를 넘겨 리치 헤이븐(Richie Havens)의 첫 무대로 시작된 공연은 자정 넘어 새벽까지 또 아침까지 내닫는 일정이었고, 8월의 땡볕아래 잠깐 눈 붙인 뒤 오후부터 다시 달리는 식이었다. 마지막 무대에 지미 헨드릭스(James Marshall Hendrix, 1942~1970ㆍ사진)가 섰다.

페스티벌에는 약 30만 명이 참가했다. 그 중 약 10만 명은 이미 돌아간 뒤였고, 남은 20만 명도 사흘간의 음악과 술과 마약에, 또 소나기와 햇볕에 거의 기진한 상태였을 것이다. 밴드 없이 혼자 무대에 선 헨드릭스는, ‘역사상 가장 비싼 땔감(67년 몬테레이 페스티벌서 그는 제 기타에 불을 붙여 연주했다)’이라고도 불리는 팬더의 일릭트릭 기타 스트라토캐스터로, 락 역사의 가장 강렬한 한 챕터가 된 미국 국가(國歌) ‘성조기여 영원하라’연주를 시작한다. 튜닝이라도 하듯 어눌하게 시작된 선율은 1분 남짓 지나면서 요동치기 시작한다. 늘어지고 갈라지고 부풀어 출렁이고, 찢을 듯 부딪치며 울부짖는다. 기타 하나로 그는 국가를 난도질하고 불태웠다. 훗날 관객과 평론가들은, 그의 연주에서 베트남 전장의 비명과 신음을 들었다고 썼다.

지금 유튜브 영상 등을 통해 46년 전 그의 연주 실황을 봐서 그 무대에 대해 쓰여진 글들의 감흥을 온전히 느끼기는 힘들다. 그럼에도 불구하고 수많은 이들이 60년대 락과 히피문화를 이야기하고 미국 현대사의 어두운 과거를 환기할 때면 어김없이 헨드릭스의 저 연주를 삽화처럼 얹는다. 그것은 우선 그의 음악이 구현한 예술성과 날카로운 시대성 때문이지만, 더 근원적으로는 당대 너머의 초월적 세대 감성이 길 들지 않고 여전히 살아있기 때문일 것이다. 헨드릭스는 “젊은이들은 자신들이 정당한 대우를 못 받고 있다고 느낀다. 그래서 그들은 크고 거칠고 폭력에 가까운 어떤 것을 찾는 것이다. 만약 그들이 락 공연장에 가지 않는다면 폭동을 일으킬지도 모른다”고 했다고 한다.

65년 ‘지미 제임스 앤드 블루 플레임스’라는 밴드로 독자적인 음악을 시작해서 70년 9월 18일 영국 런던의 한 호텔에서 마약(토사물로 기도가 막혀)으로 숨질 때까지 그는 딱 세 장의 정규 앨범을 남겼다.

최윤필기자 proose@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0