주상복합아파트의 ‘엘리베이터 갑(甲)질’ 논란을 지적한 본보 보도(20일자 28면) 이후 서울 강남구 S주상복합 앞은 연일 시위로 시끄럽다. 보도 당일 건물 입구에는 피켓을 든 입주민 10여명이 나와 있었다. 공용엘리베이터에 잠금장치가 부착된 현관문을 세운 장본인들이었다. 이날 현장에서 만난 한 입주자는 “2007년 준공 이후 아무 문제가 없었던 주상복합이 지난달 설립된 ‘상가관리단’ 때문에 몸살을 앓고 있다”고 했다. 이미 ‘입주자대표회의’라는 공식 관리조직을 통해 말썽 없이 지내왔는데, 상인들이 괜한 트집을 잡고 있다는 주장이었다.

이 입주자의 말에는 현재 서울 시내 상당수 주상복합에서 벌어지고 있는 분쟁의 원인이 함축돼 있다. ‘관리주체의 양립’이 그것이다. 왜 유독 주상복합에만 복수의 관리조직이 존재할까. 이유는 현행 제도가 너무 복잡하기 때문이다. 주상복합은 아파트 세대수에 따라 관리주체를 정하는 방식이 다르다. 150세대 이상일 경우 주택법에 따라 ‘세대수에 비례한 관리단’이, 150가구 미만일 경우 집합건물법에 따라 ‘구분소유권(독립된 점포 또는 주거지로 사용할 수 있는 공간의 소유권)을 기반으로 한 관리단’이 관리주체가 된다.

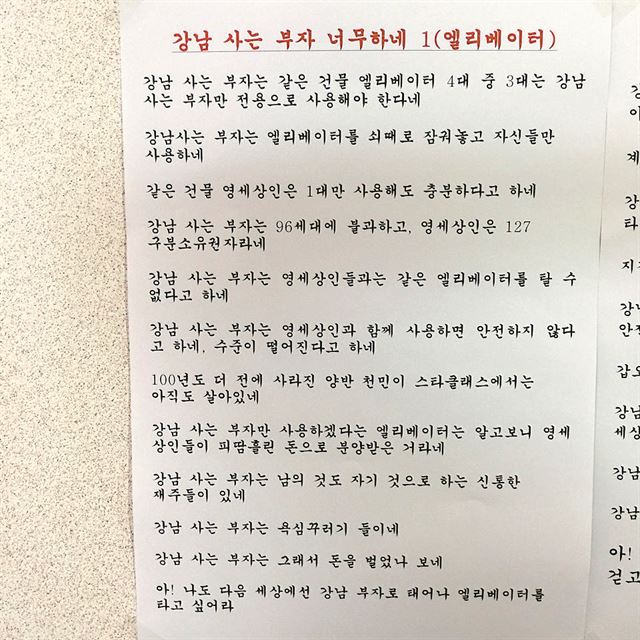

문제는 아파트가 96세대뿐인 S주상복합 입주민들이 집합건물법이 아닌 주택법에 따라 입주자대표회의를 결성하면서 불거졌다. S주상복합 입점 상인들은 2,3개의 구분소유권을 취득해 하나의 점포로 묶어 영업을 하고 있다. 쉽게 말해 건물 내 상가수는 41개뿐이지만 상인들의 구분소유권은 127개나 된다. 따라서 집합건물법을 따르면 구분소유권이 많은 상인에게, 주택법을 따를 경우 입주자들에게 상대적으로 유리한 관리주체가 설립되는 구조다. 하지만 주택법에 따라 관리단이 설립되면서 관리규약 작성, 관리비 분담 등이 입주자들에게 유리한 방식으로 결정돼 왔고, 이를 참다 못한 상인들이 법령을 뒤져 자체 관리조직을 만든 것이다.

더 큰 문제는 장장 8년 동안 이어진 갈등을 중재할 법적 규정이 전무하다는 점이다. 집합건물법에는 지방자치단체가 입주자와 입점자 사이의 분쟁에 개입할 수 있는 근거조항이 마련돼 있지 않아 상호 협의로 타협점을 찾을 수밖에 없다. 그러나 이미 물리적 충돌까지 불사할 정도로 감정의 골이 패인 상황에서 양측의 합의는 요원해 보인다. 복잡한 제도와 허술한 법령이 이웃사촌간 증오심만 키우고 있다.

사회부 박주희기자 jxp938@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0