김윤신, 아르헨티나 목재로 작업

성동훈, 대만 용광로 찌꺼기 가공

“아르헨티나에는 ‘팔로산토’나 ‘알가로보’같은 크고 멋진 나무와 돌 등 좋은 재료들이 많았습니다. 작가로서 한 단계 더 성장해야겠구나 싶어 (상명대) 교수 자리도 내놓고 눌러앉았습니다.”

조각가는 재료를 사랑한다. 7월 8일까지 서울 서초동 한원미술관(02-588-5642)에서 8년 만에 귀국전을 여는 한국 조각가 1세대 김윤신이 아르헨티나에 정착한 이유도 재료 때문이다. 1960년대에 버려진 철조각을 모아 작업했던 그는 1983년 조카를 만나러 방문한 아르헨티나에서 목재와 사랑에 빠졌다. 주 아르헨티나 한국대사관 직원의 도움으로 로베르토 델 비쟈노 부에노스아이레스 현대시립미술관장을 만나 무작정 전시를 제안했다. 두 달 만에 만들어 간 목조 조각을 보고 반신반의하던 비쟈노 관장은 부에노스아이레스 야외식물원에 대규모 개인전을 주선했다.

그로부터 30년, 김윤신은 부에노스아이레스에 자신의 이름을 딴 미술관을 열고 작업을 계속하고 있다. 멕시코와 브라질의 준보석을 이용한 작업을 선보이기도 했지만 그는 “가장 애착이 가는 재료는 역시 나무”라고 했다. 단단하게 쌓아 올린 탑처럼 깎아낸 조각은 한국의 마을 어귀에 선 장승이나 돌탑과 같은 ‘기원의 대상’이다. “나무와 직접 대화하지 않으면 작업할 수 없다”는 그는 지금도 직접 전기톱을 들고 나무를 자른다. 끌로 세부적인 조각을 하고 사포로 나무 표면을 문질러 다듬는 마무리 작업까지 손수 한다. 80세가 된 지금도 그의 몸에는 기운이 넘친다.

아르헨티나에 남지 않았다면 무엇을 했겠느냐는 질문에 그는 “계속 교수를 하고 있었겠지만 지금처럼 작품에 집중하기는 어려웠을 것”이라며 “조금 가난해도 마음껏 작업할 수 있는 예술가의 삶에 만족한다”고 말했다. “아르헨티나에서 아름다운 자연과 함께 살다 이 세상을 떠나는 것이 최선의 삶이라 생각해요.”

서울 안국동 사비나미술관에서 6년 만에 한국 개인전을 여는 조각가 성동훈은 대만에서 재료를 찾았다. 대만의 한 철강회사에서 얻은 슬러지(용광로의 철 잔해물)다. 성동훈은 “슬러지는 그야말로 찌꺼기라 가공이 힘들지만 대만의 용광로는 성능이 떨어져 남아 있는 슬러지를 용접할 수 있었다”고 말했다. 성동훈은 슬러지를 철의 순수한 질감이 담겨있는 모태로 해석하고 코뿔소, 상어, 사람의 몸통 같은 야생성 표현에 동원했다.

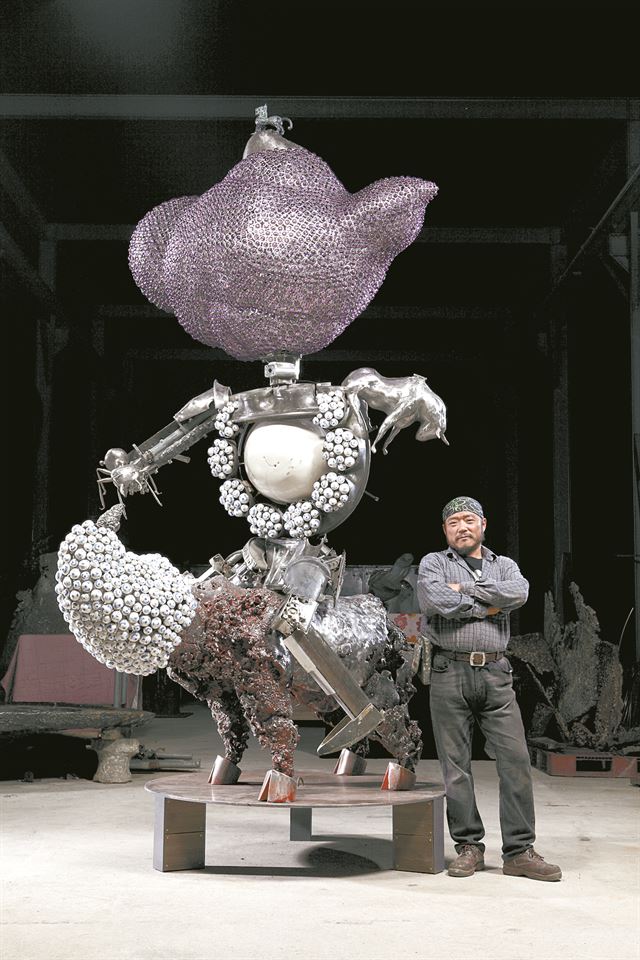

높이 3.6m짜리 대형 조각상 ‘코뿔소의 가짜왕국’은 다양한 재료를 혼합해 현대인을 상징적으로 표현했다. 슬러지로 된 코뿔소 몸통 위에 올라앉은 사람의 몸은 비행기 잔해로 만들어졌다. 심장은 청화백자 구슬, 머리는 반짝이는 아크릴 구슬 더미다. 성동훈은 청화백자가 주는 전통적인 미감과 아크릴 구슬을 통해 보이는 현대적인 미감을 접합시켜 전통과 현재가 혼재된 현대 사회를 표현하고 있다.

그는 “멀리서 보면 한 덩어리로 보이고, 가까이서 보면 각 재료의 개별적인 느낌이 드러나게 하고 싶었다”며 “보이는 각도에 따라 새로운 의미를 전달할 수 있는 작품을 만드는 것이 조각가로서는 최고의 성과”라고 답했다.

1989년부터 억압적인 사회상을 비판하는 ‘돈키호테’ 연작을 통해 유명해졌지만 1997년 작업실 문을 걸어 잠그고 홀연히 유럽행을 택한 성동훈은 지금도 여러 나라를 떠돌며 새로운 재료와 형식을 찾아 헤맨다. 사막 한가운데서 발견할 수 있는 나무나 뼈 따위의 물건으로 예술작품을 만들어내는 ‘국제사막예술프로젝트’에도 2006년부터 참가해 오고 있다. 7월 12일까지. (02)736-4371

인현우기자 inhyw@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0