구인 공고의 53%가 계약직 채용

노동자 10명 중 4명은 비정규직

중소기업은 취업생이 지원 꺼려

채용 인원의 73%를 정규직으로

"고용형태 개선해야 양극화 해결"

올해 8월 졸업을 앞둔 지방 국립대 재학생 박종근(27ㆍ가명)씨는 최근 고민에 빠졌다. 토익 630점ㆍ중국어능력시험(HSK) 5급 등 다소 낮은 스펙 탓에 구직에 고전을 면치 못하던 중 무역 업종 대기업의 2년 계약직 제의를 받았기 때문이다. 취업재수까지 염두에 뒀던 박씨는 “제안이 반가웠던 건 사실”이라면서도 “정규직 전환이 되면 좋겠지만 계약만료 후 다시 취업시장에 내몰릴 것 같아 선택하기 겁이 난다”고 말했다. 박씨의 우려는 올해 6월 계약이 만료되는 대기업 계약직 김민정(32ㆍ가명)씨에게는 현실이다. 김씨는 새 일자리를 구하기 쉬울 거란 생각에서 이 달부터 전사적자원관리(ERP) 정보관리사 자격증 공부를 하고 있다. 하지만 김씨는 오후 6시 퇴근 후 학원에 갈 때마다 “서글퍼진다”고 했다. 그는 “20대부터 대기업 계약직으로 꾸준히 일을 해 취직은 가능할 것 같지만 앞으로도 계약직으로만 전전할 것 같다”고 걱정했다. 현재 대기업 계약직으로 근무 중인 박선희(31)씨도 “단순 업무만 반복해 전문성을 쌓기가 어렵다. 그래서인지 ‘그 동안 뭘 한 걸까’ 푸념하는 드라마 미생 속 장그래의 대사가 머리에서 떠나질 않는다”고 말했다.

대기업이 신규 채용을 할 때 정규직보다 계약직을 선호하는 것으로 나타났다. ‘대기업 직장= 고용안정성이 높은 좋은 일자리’라는 기존 통념과 반대되는 결과다. 일자리 창출에 모범을 보여야 할 대기업이 사회적 책임을 져버리고 있다는 지적이다.

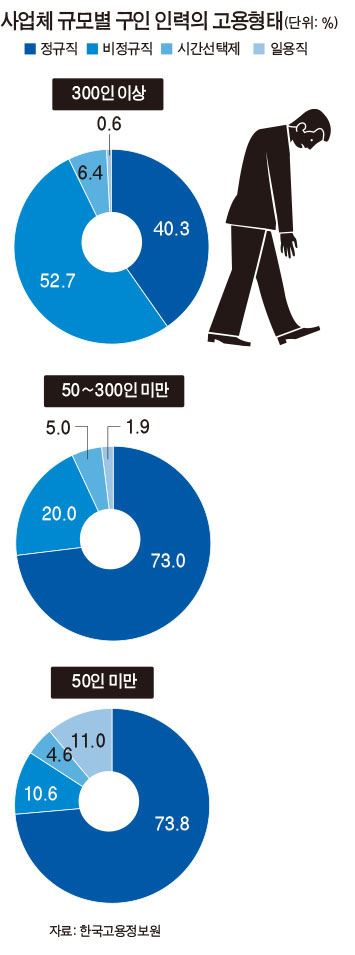

13일 한국고용정보원이 발표한 ‘2014년 사업체 규모별 구인 형태’ 보고서에 따르면 지난해 종업원 수가 300인 이상 대기업의 구인 공고 가운데 52.7%가 계약직 채용에 관한 것이었다. 이어 정규직 40.3%, 시간선택제 6.4%, 일용직 0.6% 순이었다.

반면 50~300인 미만 중소기업에선 구인 인원의 73%를 정규직으로 뽑으려 했고, 계약직 비중은 20%에 그쳤다. 50인 미만 기업도 정규직 구인 비중이 전체의 73.8%를 차지했다. 지난해 기업들이 취업정보사이트 ‘워크넷(www.work.go.kr)’에 등록한 채용 인원 251만명에 대한 구인통계를 분석한 결과다.

이번 연구는 ‘대기업은 정규직, 영세한 중소기업은 비정규직을 선호한다’는 사회 통념과 실제 고용시장이 정반대로 작동한다는 것을 보여준다. 연구를 진행한 박세정 책임연구원은 “젊은이들이 지원을 하지 않으니까 중소기업에선 정규직이란 ‘당근’을 제시한 것으로 보인다”며 “대기업의 계약직 선호 추세는 정년 60세 연장, 통상임금 도입 등으로 더욱 심화할 것”이라고 내다봤다.

실제 대기업의 계약직 비율은 심각한 수준이다. 1만명 이상 고용한 대기업의 노동자 10명 중 4명은 이미 비정규직으로 일을 한다. 한국노동사회연구소 김유선 선임연구위원이 지난해 7월 고용노동부의 고용형태 공시제 결과를 분석한 ‘300인 이상 대기업 비정규직 규모’ 보고서에 따르면 종업원 수가 1만명 이상인 기업의 노동자 가운데 40.5%가 비정규직이었다. 300~500인 미만 기업에서 26.8%, 500~1,000인 미만 34.4%, 1,000~5,000인 미만 38.4%, 5,000~1만인 미만 37.4%으로 비정규직 노동자 비율은 기업 규모가 커질수록 높아졌다.

김유선 선임연구위원은 “‘기업 경영이 열악한 중소영세업체에 비정규직이 몰려 있어 해결이 쉽지 않다’는 정부 논리가 틀렸다는 사실이 드러난 것”이라며 “대기업의 고용형태를 개선하지 않고서는 비정규직 문제를 풀기가 어렵다”고 지적했다. 박 책임연구원도 “아무리 비용절감 목적이라 해도 과도한 비정규직 고용은 기업 경쟁력을 떨어트리고, 소득양극화 등 사회 혼란을 불러올 수 있다”고 말했다.

변태섭기자 libertas@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0