"해제 물량 42% 수도권 집중"

환경단체 투기 광풍 등 경고도

"국토부와 사전 협의 거쳐야"

정부 "엄격한 개발 허용" 강조

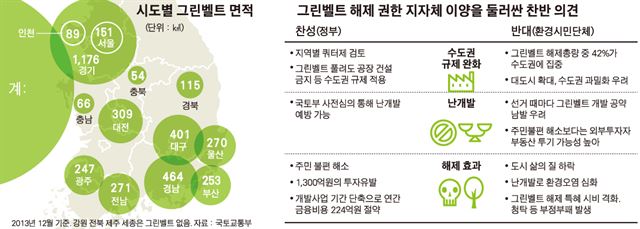

정부가 개발제한구역(그린벨트) 해제 권한을 해당 지방자치단체장에게 넘기기로 한 규제 완화 조치에 대해 환경단체들이 수도권 과밀화와 난개발이 우려된다며 반발하고 있다. 그러나 정부는 이에 대해 조목조목 반박하며 추진 의사를 재확인해 환경단체와의 마찰이 격화될 전망이다.

국토교통부가 지난 6일 발표한 ‘그린벨트 규제 개선방안’의 핵심은 ‘빗장 풀기’다. 입지규제를 낮춰 그린벨트 내에 음식ㆍ숙박시설이 들어설 수 있게 했고, 국토부 장관이 갖고 있던 그린벨트 해제 권한을 30만㎡ 면적 이하에 한해 시ㆍ도지사에게 넘겼다.

그러나 환경시민단체들은 이번 조치로 수도권 과밀화가 극심해질 거라고 지적한다. 이번에 규제가 풀리는 그린벨트 해제물량(233.5㎢)의 42%(97.9㎢)가 수도권에 몰려 있기 때문이다. 특히 경기는 그린벨트 해제면적(49.5㎢ㆍ여의도 면적의 17배)이 전국의 시ㆍ도 중 가장 큰데다 대부분의 지역이 서울과 맞닿아 있어 과밀화가 빠르게 이뤄질 거라는 지적이다. 배보람 녹색연합 정책팀장은 “이번 방안은 그간 국토발전계회의 주요 의제였던 국토균형발전과 수도권 과밀화 억제를 버리고, 수도권 규제 완화의 길을 열어준 것”이라고 비판했다.

부산 23㎢, 대구 21㎢, 광주 23.2㎢, 대전 24.3㎢, 울산 23.9㎢ 등 지방 대도시의 그린벨트 면적도 넓어 대도심 확대 역시 빠른 속도로 진행될 가능성이 높다.

또한 선거철마다 지자체장 후보들의 개발 공약이 남발되는 점을 감안할 때 난개발 될 가능성도 제기된다. 김홍철 환경정의 사무처장은 “지역개발과 세수확보를 명분으로 지자체장이 그린벨트를 쉽게 해제해주는 일이 비일비재해 질 것”이라며 “지자체장 임기가 끝난 뒤 개발에 따른 환경비용은 누가 책임질 거냐”고 지적했다. 그는 “그린벨트는 여러 지자체에 걸쳐 있는 경우가 많아 그 영향이 광역적인데, 개별 지자체장에게 해제권한을 주는 것 자체가 말이 안 된다”고 덧붙였다.

환경단체들은 또 도심과 밀접한 그린벨트 해제지역 개발 과정에서 부동산 투기 광풍이 불 수 있다고 우려한다. 정부가 ‘5년 이상 거주’ 조건을 없애고 거주기간과 관계없이 주택 등 시설을 증축할 수 있게 해 오히려 투기를 부추기고 있다는 것이다.

논란이 커지자 유일호 국토교통부 장관은 7일 정부세종청사 기자실을 찾아 그린벨트 규제완화에 대한 비판을 조목조목 반박했다.

유 장관은 지역 민원에 민감한 지자체장들이 마구잡이로 그린벨트를 해제해 난개발이 이뤄질 수 있다는 우려에 대해 적극 해명했다. 유 장관은 “선출직 단체장들의 선심성 그린벨트 해제로 이어질 것이란 걱정은 기우”라면서 “2009년 정한 그린벨트 해제 총량인 233.5㎢ 범위 내에서만 그린벨트를 해제할 수 있게 하겠다는 것”이라고 말했다. 그는 특히 “해제 절차를 간소화 하더라도 지자체가 국토부와 사전 협의를 거치도록 했기 때문에 마구잡이 난개발이 되지 않도록 했다”고 강조했다.

우회적 방식을 통한 수도권 규제 완화가 아니냐는 지적에 대해서도 유 장관은 “(그린벨트 해제를 원하는) 수요라는 것이 꼭 개발 수요가 아니며, 국민 민원을 해소하는 차원에서 바라보면 지방도 해제 수요가 있을 것”이라고 말했다. 정병윤 국토부 국토도시실장도 “그린벨트를 풀어줄 때 지역별 쿼터도 생각해볼 것”이라며 “그린벨트가 풀리더라도 공장 건설 불허와 같은 수도권 규제는 그대로 살아있기 때문에 수도권 규제완화로 볼 수 없다”고 덧붙였다.

이미 훼손된 그린벨트의 경우 토지의 30%를 기부채납하면 나머지 70%에 대해서는 창고 건립 등을 허용하는 ‘공공기여형 훼손지 정비제도’가 범법자에 면죄부를 주는 게 아니냐는 지적에 대해서도 유 장관은 적극 해명했다. 그는 “소유하고 있는 땅의 30%를 내놓는 것이 지주 입장에서 만만한 일이 아니다”며 “30%를 녹지로 복원한다는 조건에서만 엄격히 개발을 허용하는 것”이라고 말했다.

이날 국토부는 그린벨트에 거주하는 주민에 대한 실태조사를 올해 11월까지 마치고 주민들이 겪는 불편함을 찾아 개선하겠다고 밝혔다.

변태섭기자 libertas@hk.co.kr

세종=이성택기자 highnoon@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0