유럽 등서 엑센트 판매, 국내 30배

아베오는 한때 50배 더 팔리기도

車 크기보다 연비 따지는 문화 때문

‘안에서 새는 바가지가 밖에서도 샌다’는 속담이 자동차 시장에선 적용되지 않는다. 국산 자동차 중 국내 판매량이 신통치 않지만 해외 시장에서 놀라운 실적을 올리는 차들이 있다. 지역별 특성과 자동차 문화의 차이가 차종의 운명을 가르기 때문이다.

밖에서 유독 빛나는 국산차들

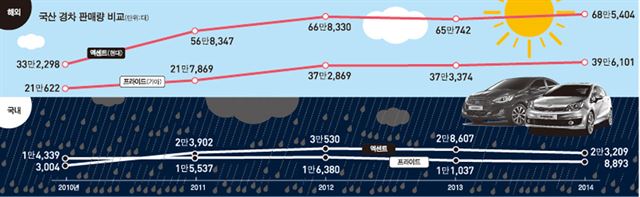

십 수년 전까지 젊은 층에게 인기를 끌었던 현대자동차의 소형 승용차 엑센트는 요즘 국내에서 시들하지만 해외로 나가면 얘기가 달라진다. 지난해 엑센트 국내 판매량은 2013년 2만8,607대에 비해 18.9% 줄어든 2만3,209대다. 아반떼(9만3,895대) 쏘나타(10만8,014대) 그랜저(9만3,209대) 등 같은 집안 ‘형님’들을 따라가지 못하는 판매량이다.

반면 해외 시장에선 엑센트가 국내보다 무려 30배 많은 68만5,404대가 팔렸다. 연간 판매량이 쭉쭉 늘며 변치 않는 인기를 과시하고 있다. 유럽과 신흥국 등 소형차가 강세인 지역을 넘어 픽업트럭 같은 대형차가 상종가를 치는 미국에서도 국내보다 3배 가까이 많은 6만3,309대가 팔렸다.

기아자동차의 프라이드도 비슷하다. 지난해 프라이드의 국내 판매량은 8,893대로 연 1만대 선이 처음 무너졌지만 해외에선 국내보다 약 45배 많은 39만6,101대가 팔렸다. 기아차의 크로스오버유틸리티차량(CUV) 쏘울은 국내에서 연간 2,000대도 팔리지 않는 ‘찬밥’ 신세지만 스포츠유틸리티차량(SUV)들의 경쟁이 치열한 미국에서는 오히려 질주를 거듭하고 있다. 2009년 초 미국 출시 뒤 연 평균 10만대씩 나가며 엔트리 CUV 판매량에서 압도적 1위다.

한국지엠(GM)의 소형차 아베오도 2012년까지 해외에서 국내보다 50배 이상 많은 16만~18만대씩 팔려 나갔다. 지난해 GM 본사 정책으로 쉐보레가 유럽에서 철수하며 최대 시장을 잃었지만 아직도 국내보다 해외 판매량이 더 많다.

르노삼성자동차의 스포츠유틸리티차량(SUV) QM5 역시 국내보다 해외에서 더 인기를 모으는 차다. 국내에서는 현대ㆍ기아차의 SUV에 밀리지만 부산공장에서 생산해 수출하는 물량은 국내 판매량보다 10배 가까이 많다. 르노삼성 관계자는 “소형 SUV인 QM3처럼 국내에서 폭발적으로 판매되는 차는 아니지만 품질이 좋다는 입소문을 타고 꾸준히 판매량이 증가하고 있다”고 말했다.

‘외강내약’(外强內弱)의 불편한 진실

SUV인 QM5를 제외하고 해외에서 잘 나가는 차들은 ‘작다’는 공통점이 있다. 엑센트 주력모델인 1.6VGT, 1.6GDI는 같은 1,600㏄ 엔진을 장착한 준중형 승용차 아반떼보다 차체가 작고, 프라이드 1.6GDI도 같은 급 엔진을 얹은 K3와 비교해 작은 차체를 갖고 있다.

1,400㏄ 엔진을 쓰는 아베오 역시 같은 회사 크루즈 1.4 터보에 비해 차체가 작다. 박스카 스타일의 쏘울은 성격이 조금 다르지만 같은 1,600㏄ 엔진을 얹은 세단들보다 적재공간이 적다.

유럽 등에서는 차체 보다는 연비를 포함한 성능을 따진다. 그래서 경차가 많이 팔린다. 과연 가격 대비 만족도가 어느 정도인 지를 우선 고려하는 것이 해외 자동차 소비 문화다. 그래서 차체가 작은 국산차들이 유럽 시장 등에서 환영을 받고 있다.

반면 국내에서는 차를 고를 때 차체가 크고 실내 공간이 넓은 준중형 쪽으로 기울고 있다. 엑센트의 경우 1.6VGT 모델이 국산차 중 최고인 ℓ당 19㎞의 연비를 자랑하는 등 연비가 최정상급이어도 아반떼 판매량의 4분의 1에 그친다. 아내가 탈 차를 새로 구입하려는 김모(40)씨는 “연비도 고려 대상이지만 안전을 생각하면 아무래도 같은 배기량에서 큰 차 쪽으로 눈이 간다”고 했다.

자동차는 배기량이 크면 클수록 이익이 많이 남기 때문에 완성차 업체들도 국내에서 큰 차 마케팅에 주력한다. 엑센트나 프라이드 같은 소형차들은 신형 모델이 나왔을 때만 일시적으로 판촉을 한다. 그나마 한국GM 정도가 꾸준히 소형차 마케팅을 한다.

최근 지속되는 저유가는 소형차들의 강점으로 부각됐던 높은 연비마저 희석시키고 있다. 그만큼 해외에서 잘 나가지만 국내에서 힘을 못 쓰는 소형차들은 더 어려운 고비를 맞고 있다.

김창훈기자 chkim@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0