“봄바람이 불어서/잔물결이 웃고//봄바람이 불어서/굴에서 뱀이 나오고//봄바람이 불어서 밑돌이 헐겁고//봄바람이 불어서/진 빚을 갚고/새 빚을 내고//봄바람이 불어서 귀신이 흐늘거리고//봄바람이 불어서/저쪽으로 가는 물빛//세계의 푸른 두 눈” (‘봄바람이 불어서’)

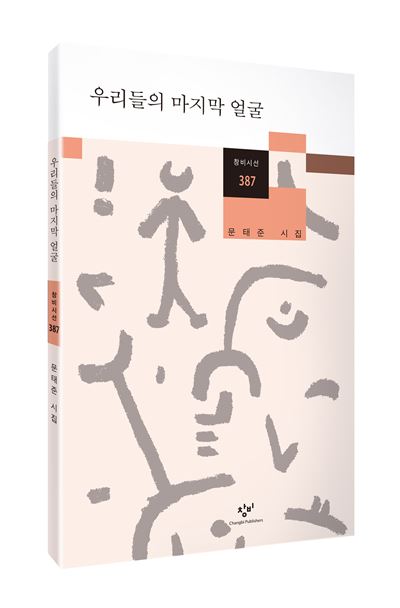

문단의 대표적 서정시인으로 꼽히는 문태준 시인의 여섯 번째 시집 ‘우리들의 마지막 얼굴’(창비)이 나왔다. 불교적 사유가 도드라진 시편들로 주목을 받았던 ‘먼 곳’ 이후 3년 만에 펴내는 이 시집에는 2014년 서정시학작품상을 수상한 ‘봄바람이 불어서’를 비롯해 모두 61편의 시가 실렸다. 시인은 “대상과 세계에게 솔직한 말을 걸고 싶었다. 둘러대지 말고 짧게 선명하게”라고 말했다.

제 말처럼 시인은 세계의 이것저것에 말을 건다. 먼 바다에, 나비에, 베란다 화초에, 무덤 위 풀에, 마애불에, 나목에. 이미 자명한 감정을 가지고 대상에 접근하는 시인들과 달리 그는 텅 빈 언어를 가지고 나가 극히 적은 소출만을 거두어 돌아온다. 거친 폭소와 목 쉰 울음소리에 익숙해진 이들에게 ‘헐거운 밑돌’ 의 작은 들썩거림은 성에 안 찰지 모른다. 그러나 이런 ‘여백’을 시인이 집요하게 좇고 있다는 사실을 알면 읽는 이의 자세도 달라진다.

“나목이 한 그루 이따금씩 나와 마주하고 있다/그이는 잘 생략된 문장처럼 있다/그이의 둘레에는 겨울이 차갑게 있고/그이의 저 뒤쪽으로는 밋밋한 능선이 있다/나는 온갖 일을 하느라 이리저리 왔다 갔다 하며/한번은 나목을 본다/그나마 이때가 내겐 조용한 때이다/나는 이 조용한 칸에 시를 쓰고 싶다/그러나 오전의 시간은/언덕을 넘어 평지 쪽으로 퍼져 금세 사라진다” (‘어느 겨울 오전에’)

시인은 나목의 ‘생략’에 마음을 뺏긴 듯 하다. 그의 세계에서 나목은 무성한 잎으로 가려야 할 대상이 아닌, 정교하게 생략된, 오래 잡아두고 싶어도 그럴 수 없는 귀한 한 때의 여백이다.

수행하듯 생략을 추구한 자들이 받는 가장 큰 상은 소멸 앞에서 경망스러워지지 않을 수 있는 태도다. 시인은 죽음을 “평범해지고 희미해지”는 일이라고 말한다. 삶과 죽음의 비탈을 꾸준히 깎아 내린 자의 감상이 해탈의 쾌감을 선사한다.

“당신은 나조차 알아보지 못하네/요를 깔고 아주 가벼운 이불을 덮고 있네/한층의 재가 당신의 몸을 덮은 듯하네/눈도 입도 코도 가늘어지고 작아지고 낮아졌네/당신은 아무런 표정도 겉으로 드러내지 않네/서리가 빛에 차차 마르듯이 숨결이 마르고 있네/당신은 평범해지고 희미해지네/나는 이 세상에서 혼자의 몸이 된 당신을 보네/오래 잊지 말자는 말은 못하겠네/당신의 얼굴을 마지막으로 보네/우리들의 마지막 얼굴을 보네” (‘우리들의 마지막 얼굴을 보네’)

황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0