2007년 미국 버지니아 공대에서 한국계 학생 조승희씨가 총기를 난사해 32명이 숨진 사건이 발생하자 한국민은 집단 죄책감에 시달렸다. 애도를 넘어 가해자 의식에 사로잡혀 과잉반응을 나타냈다. 주미 대사는 교민들에게 자성의 뜻으로 32일 금식을 제의했고, 정부는 조문단 파견을 검토하기도 했다. 반면 미국사회의 반응은 차분하고 냉정했다. 철저히 개인 범죄로 보고 인종이나 국적문제로 확대하지 않았다. 오히려 한국의 과도한 반응을 의아하게 여겨, 일부 언론은 “(한국민은) 제발 사과를 멈춰달라”는 사설을 싣기도 했다.

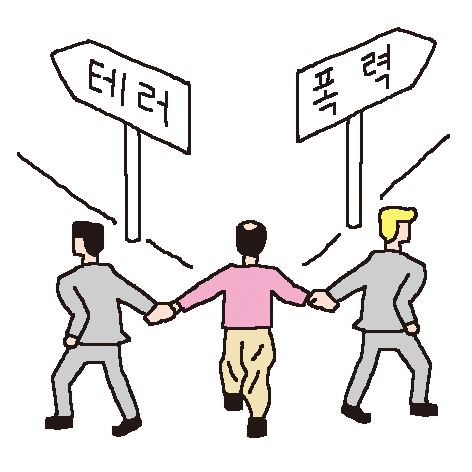

▦ 리퍼트 주한 미대사 피습사건을 대하는 한국과 미국의 태도가 조승희 사건과 비슷한 흐름을 보이고 있다. 한국은 사건을 ‘테러’로 단정한 반면 미국은 ‘폭력’이라는 용어를 썼다. 미국 연방법원은 테러를 “정치적 동기에서 사전에 미리 계획돼 국가 정규군이 아닌 조직ㆍ단체에 의해 비무장 목표물을 상대로 수행되는 폭력행위”로 정의하고 있다. ‘정치적 동기’라는 점에서 보면 테러요건에 해당하지만 미국이 테러로 규정하지 않는 것은 극단주의자의 개인적 돌출행동으로 보기 때문이다.

▦ 미국의 신중함은 한국에 대한 배려도 담겨 있겠지만 국익을 고려한 측면이 크다. 동맹국에서 미국을 겨냥한 정치적 테러가 발생했다는 인식이 퍼지면 국익에 득 될 게 없다. 미국의 전략적 실패를 의미할 뿐 아니라 동맹간 분열을 야기할 수도 있다. 테러로 규정하면 상응조치를 취해야 한다는 현실적 이유도 작용한 것으로 보인다. 이런 상황에서 한국이 테러를 부각시키면 되레 미국을 난처하게 만들 수 있다.

▦ 피해자가 테러라는 표현을 자제하는 마당에 우리 정부가 굳이 테러로 몰고 가면 외교적으로도 입지를 축소시킬 수 있다. 고고도미사일방어체계(THAADㆍ사드)의 한국배치 문제가 대표적이다. 새누리당이 사건과 관련도 없는 사드 배치를 들고 나온 건 자충수다. 테러방지법 제정과 함께 보수세력의 숙원사업을 재고 처리하듯 하는 인상이다. 뉴욕타임스는 한국 정부와 여권에서‘종북몰이’ 행태가 나타나고 있다고도 보도했다. 정치적 의도에 대한 의구심이 일기 시작하면 그때부터는 역풍이 불게 돼있다.

이충재 논설위원 cjlee@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0