혈육과 가족사이… 풍요사회 질병 비만 통해

가정의 책임과 한계 그려

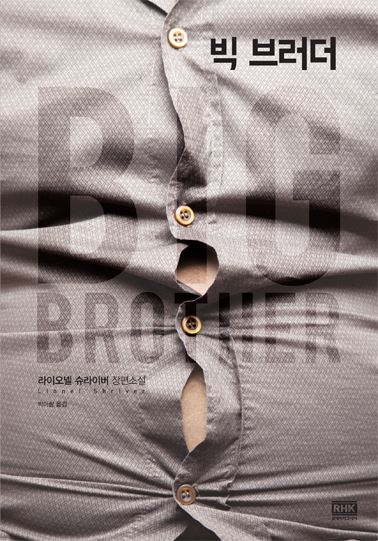

제목만 보면 언뜻 ‘감시사회’가 떠오르겠지만 이 소설은 말 그대로 뚱뚱한 오빠를, 초고도 비만환자가 된 오빠의 이야기를 그린 작가의 자전적 작품이다. 사회적 이슈를 개별적 서사를 통해 핍진하게 형상화하는 데 재능이 있는 라이오넬 슈라이버(58)의 작품답게, 소설은 풍요사회의 질병인 비만을 통해 욕망의 결핍과 충족, 가족의 책임과 한계라는 현대적 삶의 근본적인 문제들을 제기한다. 소시오패스 아들을 키우는 어머니의 이야기 ‘케빈에 대하여’와 불치병 치료로 붕괴해가는 중산층 가정을 통해 미국 의료보험제도의 모순을 날카롭게 파헤친 ‘내 아내에 대하여’가 그의 전작들이다.

소설은 “누구에게든 조금도 흥미를 불러일으키지 않는 사람이 되는 게 평생의 목표”였던 40세의 여성 판도라가 뉴욕에서 재즈 뮤지션으로 활동하고 있는 “언제나 잘나갔던” 오빠 에디슨을 집으로 불러들이는 것으로 시작한다. 무일푼의 퇴물이 된 에디슨은 자신감으로 충만했던 4년 전의 늘씬한 미남이 아니라 공항 휠체어에 실린 175㎏의 고도비만환자가 되어 동생을 찾아온다. 일평생 허영기로 충만했던 한 물 간 TV스타 아버지는 밖으로만 돌고, 엄마는 자살인지 사고인지 애매하게 세상을 떠났던 어린 시절, 판도라에게 오빠 에디슨은 유일한 혈육이자 보호막으로서 강력한 애착의 대상이었다. 하지만 이제 그녀에게는 어엿한 새 가족이 있다. 까다롭고 예민하지만 깊이 사랑하는 가구공예업자 남편과 그가 전 부인과 낳은 자식 둘을 키우며 판도라는 제법 안정된 삶을 영위하고 있는 중이다. 더군다나 남편 생일 선물로 만든 말하는 수제인형이 입소문을 타고 대박이 나면서 이제는 전국의 잡지와 신문에 인터뷰가 실리는 성공적 여성 사업가가 되었다.

맹렬한 기세로 냉장고를 비워버리는 게걸스런 식욕과 쉴 새 없이 유명 재즈 연주자와 무대에 섰던 왕년의 일화들을 떠벌리는 허풍, 수제 가구를 무너뜨리는 육중함과 둔하고 굼뜬 거동, 식탁과 변기 모두 구역질이 날 만큼 더럽게 변모시키는 삶의 행태 등 오빠는 존재만으로도 가족을 힘겹게 한다. 남편 플레처는 더 이상 참지 못하고 오빠와 자신 중에 하나를 택하라고 강요한다. 그러나 판도라는 오빠가 “끊임없이 먹어 대는 것이 분명한 목적을 가진 행동이라는 의미, 천천히 조금씩 자살을 하는 것이라는 의미”를 알기에 집 가까이에 거처를 구해 오빠와 둘이 나가 살면서 재활치료를 돕겠다고 선언한다. 부부관계는 걷잡을 수 없이 틀어지기 시작한다.

소설은 비만이 현대인의 불가피한 질환이 될 수밖에 없는 원인으로 충족되지 않는 거짓욕망을 지목한다. “오빠가 그렇게 많이 먹는 건 먹는 게 멈출 수 없을 만큼 너무 즐거워서가 아니라 먹는 걸 즐기지 않아서인 것 같아. 음식이 채울 수 없는 것을 음식에서 찾고 있는 것 같다고.”가장 손쉬운 욕망충족의 방법이지만, 결코 그걸로는 채워지지 않는 욕망들 때문에 사람들은 비만이 된다. 두 남매가 새 집으로 옮겨 벌이는 1년간의 다이어트는 신체적, 정신적, 심리적인 면 모두에서 세부의 진실성으로 가득하다. 음식을 매개로 몸과 정신이 연동되는 방식, 결핍과 포만, 중독과 조절의 매커니즘이 자연스러운 리듬을 타고 두 주인공을 통해 상세하게 펼쳐진다.

소설은 반전으로 끝을 맺는다. 실제 작가의 오빠는 비만으로 인한 울혈성 심부전 합병증으로 사망했고 작가는 죄책감에서 이 책을 시작했다. 한 때의 분신이었던 오빠를 돕지 않고 방치했다는 죄의식. 우리는 사랑하는 사람의 고통을 얼마나 분담할 수 있을까. 어디까지 자신을 희생할 수 있을까. 아마 “거의 하지 못한다”가 답일 것이다. 아무리 사랑할지라도 고통은 근본적으로 개별적인 것이기 때문이다. 박선영기자 aurevoir@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0