잉카와 마추픽추가 전부인 줄 알았다. 그 이전 시대는 미처 생각하지 못했다. 한국의 13배, 한반도의 6배가 넘는, 세계 20위의 땅부자 페루에 잉카 이전의 문명이 없을 리 만무하지 않는가? 잉카제국의 그늘에 가려진 게 큰 원인이겠지만, 기본적으로 유럽 정복자의 눈으로 남미의 역사를 봐왔다는 걸 뼈저리게 반성해야겠다.

라르코 박물관, 페루 5000년의 역사를 말하다.

페루를 떠나면서 마지막으로 들른 곳이 라르코 박물관(Museo Larco), 리마공항에서 약 10km 거리다. 순서가 바뀌었다. 본격적으로 페루 여행을 시작하기 전에 먼저 들러야 할 곳이었다.

박물관에서 가장 먼저 만나는 것은 수 천 개의 얼굴이다. 약 3만점이라는데 공간이 충분하지 않아 천장까지 칸을 나눈 보관대에 유리만 가리고 전시했다. 페루 북부 해안의 모치카(Mochica)시대 유물이다. 연대기에는 서기 1~800년으로 표시돼 있다.

모치카 도기는 단순히 얼굴을 표현한 것에 그치지 않고, 당시의 생활상을 세세한 것까지 묘사했다. 왕과 귀족 등 계급을 표현한 것은 기본이고, 다양한 인종과 당시의 질병 상황까지 도기로 빚었다. 여기에 각종 과일, 육지와 바다 동물까지 더해 문자가 없어도 당시의 생활상을 생생하게 엿볼 수 있게 했다. 성생활을 묘사한 도기는 한 켠에 따로 전시했는데, 다양성과 사실감이 뛰어나 똑바로 보기 민망할 정도다. ‘음란 마귀’가 씌었나 보다. 전시장 안내문은 ‘에로틱하게’볼 것이 아니라, 생명과 다산을 기원하는 고대인의 의식으로 봐 줄 것을 주문하고 있다.

이외에도 남부해안의 파라카스(Paracas)와 나스카(Nazca), 북부해안의 침무(Chimu) 유물 등 스페인 식민지 이전시대를 대표하는 4만5,000점의 ‘진짜’ 페루의 유물이 전시돼 있다.

나스카라인과 신비로운 사막풍경

어디선가 읽었던 어렴풋한 기억, ‘사막 한 가운데 하늘에서만 볼 수 있는 거대한 그림들이 있는데, 아마도 우주인과 교신을 위한 것으로 추정된다’이 말도 안 되는 얘기는 과학이 한계에 부딪힐 때마다 튀어나오는 가설이다.

리마에서 남쪽으로 250km떨어진 피스코 공항에서 12인승 경비행기에 올랐다. 나스카 라인은 이곳에서 직선거리 160km, 40여분 비행 거리다. 나스카 평원이 가까워지자 흥분과 긴장이 높아진다. 비행기는 좌우로 기울면서 정확히 날개 끝으로 목표물을 가리킨다. 두 눈을 부릅떠야 한다. 그림이 선명하게 보이는 시간은 10초 남짓이다.

가장 먼저 고래가 눈에 들어왔다. 다음은 붉은 언덕 기슭에서 우주인이 손을 흔들고 있다. 이어서 원숭이, 동그랗게 말린 꼬리가 인상적이다. 계속해서 개, 벌새, 거미, 콘도르, 앵무새, 마지막으로 도로 옆으로 나무와 손 모양이 보인다. 미리 나눠준 안내서에는 몇 가지가 더 있었는데 선들이 너무 많아 실제 그것인지 알 수가 없다.

피스코에서 나스카 라인으로 가는 경비행기를 탄다면 사막의 풍경을 놓치면 안 된다. 피스코에서 조금만 벗어나면 이카(Ica)사막이다. 모래만 있어 단조로울 줄 알았던 사막의 모습은 의외로 다양하다. 우기에는 물줄기가 형성된 듯 군데군데 모래 강이 흐르고, 조그만 산들이 신비로운 색감을 더한다. 백미는 역시 모래언덕이 그려내는 곡선이다. 어떤 화가도 흉내 내기 어려운 자연의 작품이다. 간간이 보이는 오아시스와 사막도시, 면적을 넓혀가는 대규모 농장도 이국적이다. 나스카의 그림이 외계인의 소행이 틀림없다면, 그들의 고향은 분명 지구별의 이카 사막을 닮았을 것이다.

스릴과 낭만, 파라카스 사막투어

차량을 이용한 사막투어는 스릴과 낭만으로 가득 하다. 늦은 오후 SUV차량을 이용한 파라카스 사막여행에 나섰다. 파라카스는 케추아어로 ‘모래바람’이라는 뜻이다. 사막에 들어서자 운전기사가 타이어 공기압을 낮췄다. 스릴의 기대는 금새 비명으로 바뀌었다. 수십 미터 모래언덕을 수직으로 떨어지고, 그 탄력으로 동심원을 그리며 또 다른 언덕을 오른다. 정해진 경로 없는, 예측 불가능한 모래땅 위의 롤러코스터는 ‘제발 그만하자’는 욕설 섞인 비명으로 끝이 났다.

해가 지고 차량이 낮은 모래 언덕으로 이동했다. 숨겨 놓은 오아시스처럼 하얀 천막에 붉은 촛불이 까만 사막을 밝히고 있었다. 샴페인과 맥주를 곁들이며 이어진 사막의 저녁식사는 여행자를 알 수 없는 행성으로 이끌었다. 사막투어 상품은 파라카스와 이카의 현지 여행사가 판매하고 있다. 사막의 저녁식사까지 포함하면 일인당 300달러 정도다.

새들의 천국 바예스타스 군도

파라카스에서 또 하나 볼거리는 바예스타스(Ballestas) 섬이다. 몇 개의 작은 섬으로 이뤄진 군도는 바닷새와 물개의 천국이다. 단순히 새들이 많다는 것만으로는 설명할 수 없다. 빼곡하게 앉은 모습이 화재로 불탄 흔적처럼 새까맣다. 히치콕 감독의 영화 ‘새’에도 이렇게 많은 새들이 등장하지는 않는다. 다행히 이곳 새들은 인간에게 관심이 없다. 적도의 난류와 남극의 한류가 만나는 유역이어서 플랑크톤과 물고기가 풍부하다. 직접적인 공격은 없지만 이따금씩‘똥 폭탄’은 피할 수 없다. 챙 넓은 모자와 물 티슈가 필요하다.

물개를 코앞에서 만날 수 있는 것도 신선한 경험이다. 바위 곳곳에서 물개들이 쉬고 있다. 환호성을 지르는 관광객을 멀뚱히 쳐다보거나 관심이 없는 듯 하품을 하는 모습이 귀엽다. 파라카스에서 뱃길로 20여km, 약3시간의 짧은 여행으로 완전히 다른 세계를 경험할 수 있다는 게 바예스타스 관광의 최대 매력이다.

살아있는 잉카, 쿠스코와 주변 관광지

‘세계의 배꼽’이라는 뜻을 가진 쿠스코는 잉카가 신성시 하던 콘도르와 퓨마 뱀 등 3가지 동물 중 퓨마의 형상을 본 땄다. 퓨마의 심장부 아르마스 광장 정면에 지금은 대성당이 자리잡고 있지만 원래는 태양의 신전이 있던 곳이다. 스페인 정복자들은 신전이 있던 자리마다 성당과 수도원 등을 지어 잉카의 정신과 흔적을 지웠다. 외관은 스페인풍이지만 석축은 잉카시대의 모습을 간직한 건물을 쿠스코 도심 곳곳에서 볼 수 있다.

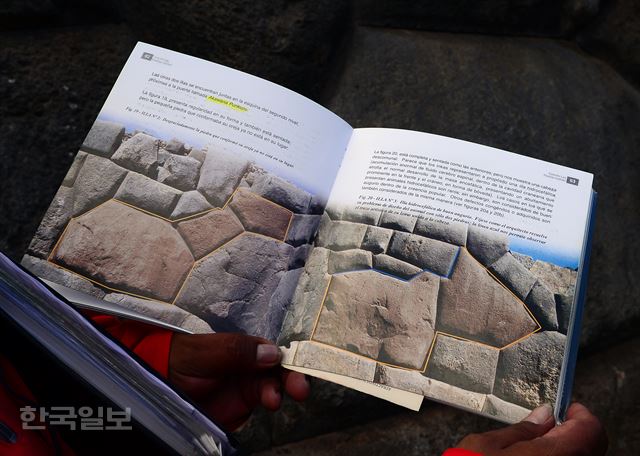

쿠스코 시내가 한눈에 내려다보이는 언덕, 삭사이와만(Saqsaywaman) 유적은 퓨마의 머리에 해당하는 부분이다. 대부분 건축 재료로 사용하기 위해 파괴되고, 기초였을 법한 거석들만 남았다. 가장 큰 돌은 360t이 넘는다는데 칼로 도려낸 듯 정교하게 짜맞춘 모습은 지금의 기술로도 불가능해 보인다. 네모 반듯하게 자른 게 아니라, 생긴 모양대로 깎아 석재의 손실을 최소화했다. 짜맞춘 돌 조각 중에는 고산동물 야마(llama)의 형상을 본 딴 것이 몇 군데 있다. 미리 설계한 대로 쌓았음을 엿볼 수 있는 대목이다.

쿠스코에서 서북쪽으로 약 46km 떨어진 산악지대에는 모라이(Moray) 유적이 자리하고 있다. 동심원 형태로 24단으로 쌓은 계단밭은 옥수수와 감자의 고랭지 농업시험장이었다. 일반적으로 고도가 100m 올라갈 때 기온은 약 0.65도씩 떨어지는데 모라이에서는 140m의 높이에서 약5도나 차이가 난다. 어떻게 알아 냈을까? 농작물 적응 시험을 하기에 최적의 장소다. 2,500종이나 되는 페루의 감자는 잉카의 선진농법에 힘입은 바 크다. 감자를 주요 식량으로 섭취하는 인류도 잉카인에 감사해야 할 일이다.

인근의 마라스(Maras) 염전도 잉카인의 지혜를 엿볼 수 있는 곳이다. 해발 3,000m 에서 솟아나는 소금물로 염전을 만들었다. 물이 흘러 넘치는 대로 구획을 나눠 자연스럽게 계단밭 모양을 이뤘다. 지금도 협동조합 형태로 소금을 생산하는데 우리나라에서도 잉카소금으로 비싸게 팔리고 있다.

쿠스코에는 잉카제국을 건설한 파차쿠텍 왕의 동상이 곳곳에 있다. 수도 리마에는 페루의 독립영웅 산 마르틴의 동상이 중앙광장을 차지하고 있다. 그 독립이란 게 실은 오래 전부터 이 땅에 살아온 남미 원주민과는 상관없는 것이었다. ‘컬럼비아 이전(Pre-Columbian) 시대’(라르코 박물관의 안내서는 이렇게 표현하고 있다)부터 수 천년 이어져온 살아있는 역사를 너무 쉽게 ‘신비로운 과거의 화석’으로만 취급한 건 아닐까? 페루 여정을 마치며 유물의 가치를 담기에는 한참 모자라 보이는 라르코 박물관에서 든 생각이다.

파라카스·나스카·쿠스코(페루)=최흥수기자choissoo@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0