"시험·과제 앞두고 A학점 받으려면

내 생각 포기하고 교수 의견 따라"

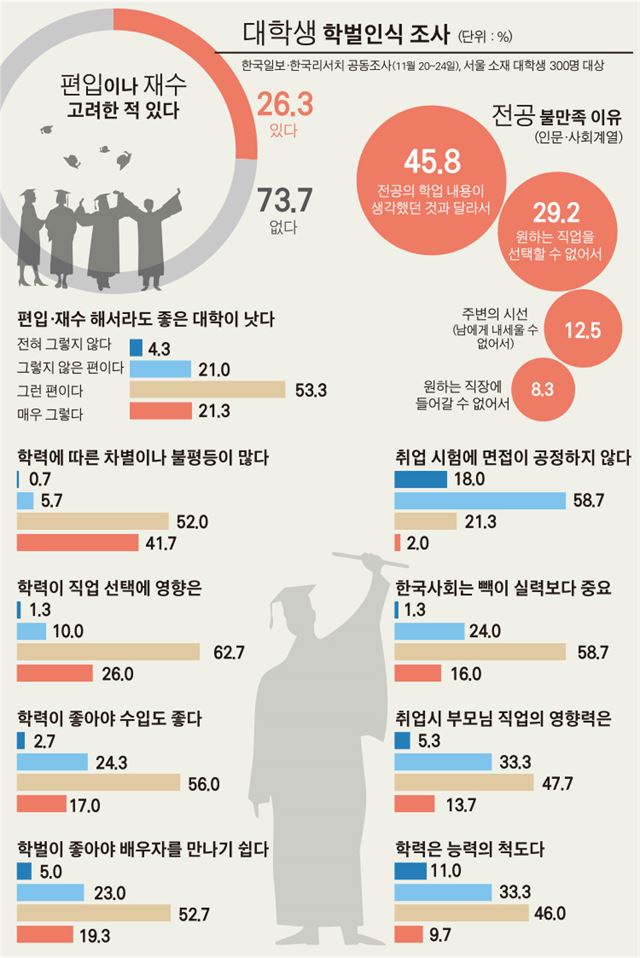

"얼어붙은 취업시장 믿을 건 간판뿐"

대학원도 학벌 세탁 수단으로 전락

“사실 우리 대학에서 학부생들은 버려진 셈이죠. 학부생들 잘 가르친답시고 시간과 노력을 쏟아봤자 업적으로 전혀 인정 안 되잖아요. 시간 낭비죠.”

“학부생 애들이 무슨 비판적 사고를 해요? 먼저 외워야 할 게 산더미인데.”

“학생들이 창의적이면 안 돼요. 애들이 창의적이면 실험하다가 사고만 쳐요.”

이혜정 ‘교육과 혁신 연구소’소장이 쓴 책 ‘서울대에서는 누가 A+를 받는가’에 인용된 서울대 교수들의 발언 내용이다. 서울대 교수 314명을 대상으로 교육의 질을 높이기 위해 어떤 정책과 지원이 필요한 지 조사한 내용과 이 소장이 진행한 교수법 워크숍에서 나온 말들이다. 이 소장은 서울대 교육학과 출신으로 이 학교 사범대와 교수학습개발센터 등에서 오랫동안 가르치고 교수들의 강의를 연구한 교육공학자다.

공부 잘하는 인재들이 모여 우리나라 학벌 구조의 정점에 서 있는 서울대에서도 학생들의 창의적 상상력은 이처럼 무시되기 일쑤다. 서울대뿐만 아니라 대부분의 대학생들은 교수의 강의 내용을 그대로 외워 좋은 학점을 받아 좋은 회사에 취직하거나 공무원으로 임용되는 것이 목표가 됐다.

일방적으로 외우도록 하는 주입식 교육의 결과는 참혹했다. 이 소장은 서울대 교수학습개발센터 연구교수로 근무하던 2009~2011년 서울대 2~3학년 학생 1,213명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 그 결과 응답자 1,111명 중 69.9%(776명)가 수용적 사고력이 창의적 사고력보다 높다고 답했다. 창의적 사고력이 더 높다고 대답한 학생들은 23.2%(257명)였다. 또 최우등생으로 꼽히는 학점 4.0(4.3 만점) 이상 2~3학년 학생 46명에 대해 심층면접한 결과 ‘수업 시간에 교수의 말을 한마디도 놓치지 않고 받아 적는다’는 비율이 87%(40명)나 됐다. 법과대의 한 학생은 “예전에 중요하다고 생각되는 내용만 골라서 필기했다가 시험에서 크게 당한 적이 있다”며 “그 다음부터는 교수님의 우스갯소리까지도 웬만하면 다 적어놓는다”고 말했다. 그는 “이렇게 바꾸자 학점이 올랐다”고 덧붙였다.

또 ‘교수와 다른 의견이 있는데 본인의 생각이 더 맞는 것 같다. 그것을 시험이나 과제에 쓰면 A+를 받을 수 있을지 확신이 없을 경우 어떻게 하는가?’라는 질문에 서울대 최우등생 46명 중 41명(89%)은 자신의 의견을 포기한다고 밝혔다. 그저 교수의 말만 수용한다는 얘기다.

높은 학점을 받기 위해 교수의 강의 내용을 그대로 받아 적고 자신의 의견은 내세우지 않는 것이 서울대 학생들이 받는 교육의 현주소인 것이다. 이 소장은 “최우등생 상당수의 목표는 그저 고시 합격, 대기업 입사, 또는 대학원 진학 후 교수 임용, 이 세가지 범주에서 벗어나지 않았다”고 말했다. 그는 “주어진 내용을 최대한 빠르고 정확하게 흡수하도록 자기 자신을 잘 조절하고 견디는 능력이 현재 대한민국에서 최고의 인재들이 갖춰야 하는 능력이 됐다”고 꼬집었다. 서울대가 우수학생의 선발효과만 누린 채 이후 창의성을 기르는 교육은 외면하고 있는 것이다.

대학이 취업을 위한 스펙을 쌓는 전초기지로 전락한 현실에서 전공에 대한 심화 강의보다는 학점을 잘 주는 강의, 취업에 도움이 되는 강의에 학생들이 몰리는 현상도 당연한 일이 됐다. 연세대 경제학과 3학년 김모(26)씨는 자신을 대학생이 아닌 ‘취업준비생’으로 규정했다. 그의 학교생활은 취업동아리에서 재무 관련 공부를 하거나 자격증을 따기 위한 시간투자가 대부분이다. 전공인 경제학 수업은 졸업에 필요한 만큼만 듣고, 점수를 잘 주는 강의만 찾는다. 대신 취업과 연관된 경영학 수업에 더 많은 시간을 할애한다. 고교 때부터 경제학을 좋아해 경제관련 경시대회에 나가면서까지 전공을 선택했던 그는 “지금은 경제학을 선택한 것을 후회한다”고 털어놨다. 당장 취업이 목표라 실용적인 면에서는 경영학과 강의가 도움이 되고, 어려운 경제학 강의는 좋은 학점 받기가 쉽지 않아 강의를 들을 필요가 없다는 것이다. 그는 “어차피 대기업에 취직할 생각인데 경영학을 전공하는 게 나았을 것 같다는 생각”이라며 “기업에서 재무 관련 업무를 하고 싶어 자격증 시험을 준비하고 있다”고 말했다.

대학원 진학도 학문 연구보다는 ‘학벌세탁’에 초점이 맞춰진다. 서울에서 중하위권으로 평가 받는 A대학 공대 졸업반 유모(23)씨는 이른바 ‘서포카’(서울대, 포항공대, 카이스트) 대학원 진학이 목표다. 그는 이들 대학을 선택한 이유로 “취업 후 진급할 때 유리할 것이고, 학벌세탁을 하려는 의도도 있다”고 털어놨다. 편입을 준비하는 최모(26)씨도 “서울소재 4년제 대학에 다니지만 명문대는 아니어서 편입을 생각하고 있다”며 “물론 명문대라고 취직이 잘 되는 시기는 아니지만 얼어붙은 취업시장에서 학벌 이외에 검증된 것이 또 뭐가 있겠냐”고 말했다. 서울대에 불합격한 뒤 연세대에 진학했다는 김모(27ㆍ여)씨는 자연계열임에도 행정고시를 준비하다가 결국 언론사 시험으로 방향을 바꿨다. 그는 “중고교 시절 뚜렷한 적성을 찾지 못해 부모님이 하라는 대로 이과를 선택했는데 이제는 기자가 되기 위해 문과생들과 경쟁을 하고 있다”며 “고3으로 돌아가면 아예 취업이 잘 되는 약대에 가고 싶다”고 하소연했다.

이처럼 대학 교육이 무너졌지만 더 암담한 것은 앞으로도 개선의 여지가 크게 보이지 않는다는 점이다. 이혜정 소장은 “집어넣는 교육에서 꺼내는 교육으로, 듣는 교육에서 말하는 교육으로, 질문이 없는 교육에서 질문을 발굴하는 교육으로, 우리의 교육은 바뀌어야 한다”고 지적했다. 그는 “그러기 위해서는 교육이 바뀔 수 있도록 정부 제도와 정책이 뒷받침돼야 하는 것은 물론, 우리의 교육 패러다임 자체가 바뀌어야 한다”고 강조했다.

이대혁기자 selected@hk.co.kr

정지용기자 cdragon25@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0